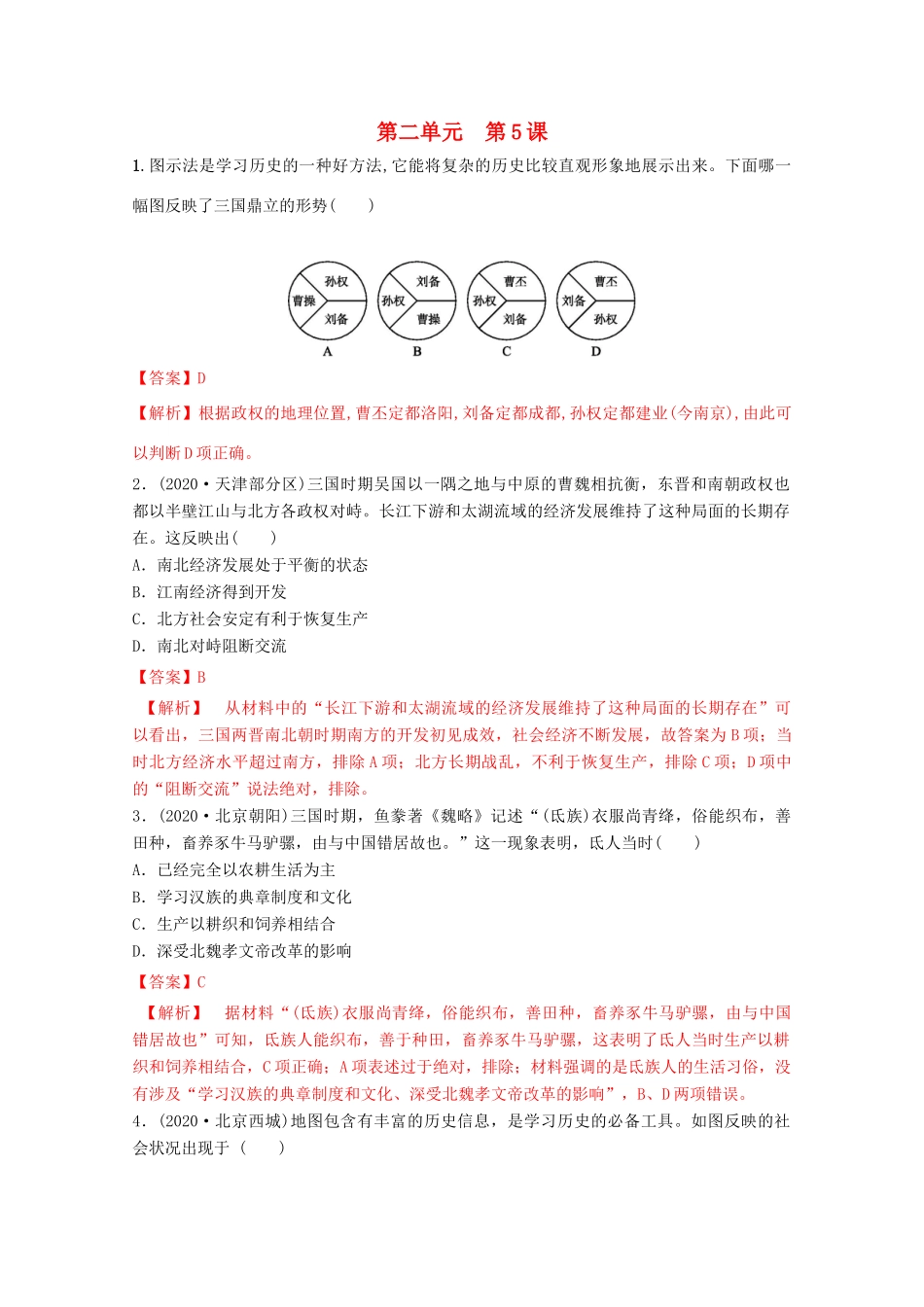

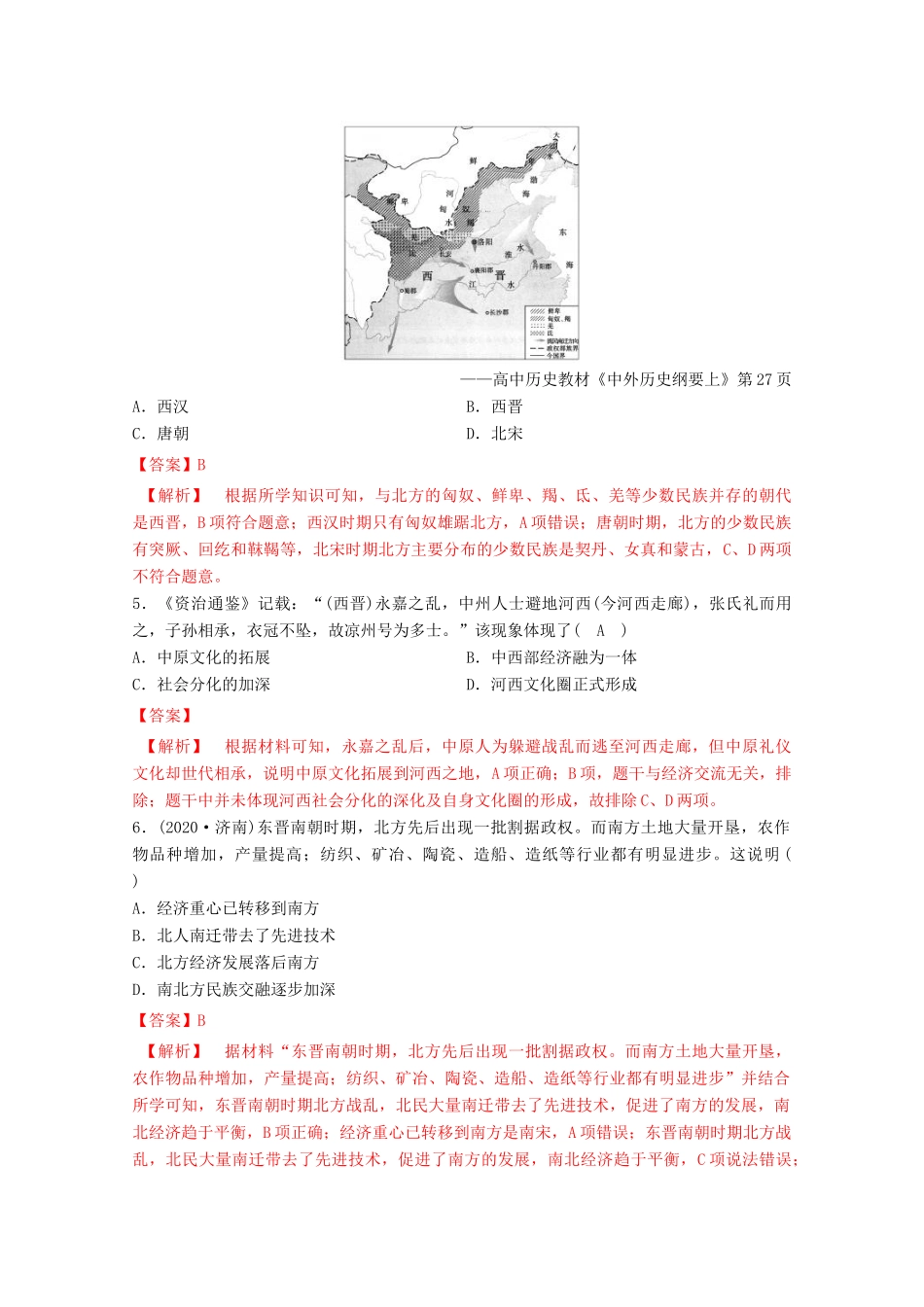

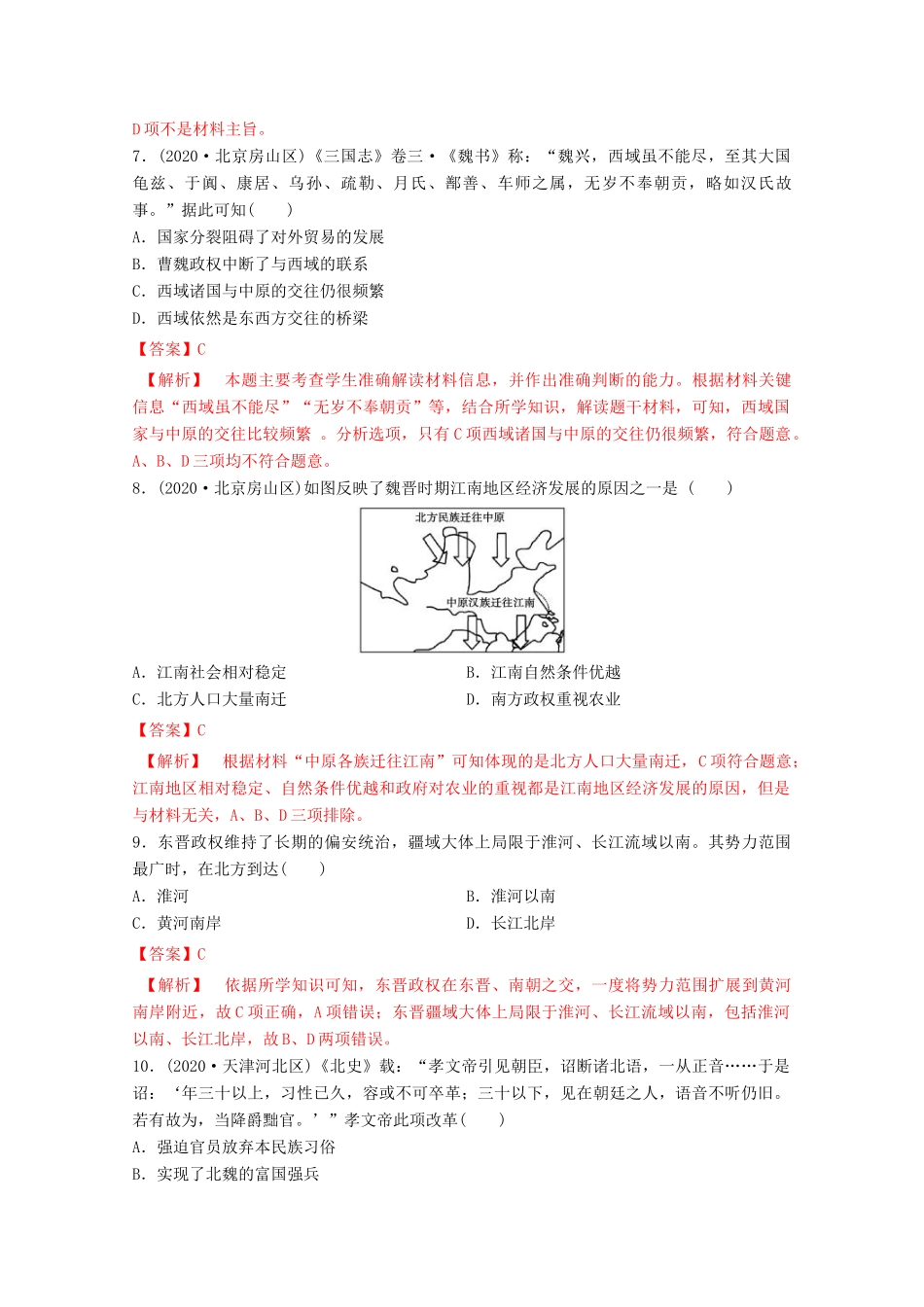

第二单元第5课1.图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史比较直观形象地展示出来。下面哪一幅图反映了三国鼎立的形势()【答案】D【解析】根据政权的地理位置,曹丕定都洛阳,刘备定都成都,孙权定都建业(今南京),由此可以判断D项正确。2.(2020·天津部分区)三国时期吴国以一隅之地与中原的曹魏相抗衡,东晋和南朝政权也都以半壁江山与北方各政权对峙。长江下游和太湖流域的经济发展维持了这种局面的长期存在。这反映出()A.南北经济发展处于平衡的状态B.江南经济得到开发C.北方社会安定有利于恢复生产D.南北对峙阻断交流【答案】B【解析】从材料中的“长江下游和太湖流域的经济发展维持了这种局面的长期存在”可以看出,三国两晋南北朝时期南方的开发初见成效,社会经济不断发展,故答案为B项;当时北方经济水平超过南方,排除A项;北方长期战乱,不利于恢复生产,排除C项;D项中的“阻断交流”说法绝对,排除。3.(2020·北京朝阳)三国时期,鱼豢著《魏略》记述“(氐族)衣服尚青绛,俗能织布,善田种,畜养豕牛马驴骡,由与中国错居故也。”这一现象表明,氐人当时()A.已经完全以农耕生活为主B.学习汉族的典章制度和文化C.生产以耕织和饲养相结合D.深受北魏孝文帝改革的影响【答案】C【解析】据材料“(氐族)衣服尚青绛,俗能织布,善田种,畜养豕牛马驴骡,由与中国错居故也”可知,氐族人能织布,善于种田,畜养豕牛马驴骡,这表明了氐人当时生产以耕织和饲养相结合,C项正确;A项表述过于绝对,排除;材料强调的是氐族人的生活习俗,没有涉及“学习汉族的典章制度和文化、深受北魏孝文帝改革的影响”,B、D两项错误。4.(2020·北京西城)地图包含有丰富的历史信息,是学习历史的必备工具。如图反映的社会状况出现于()——高中历史教材《中外历史纲要上》第27页A.西汉B.西晋C.唐朝D.北宋【答案】B【解析】根据所学知识可知,与北方的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族并存的朝代是西晋,B项符合题意;西汉时期只有匈奴雄踞北方,A项错误;唐朝时期,北方的少数民族有突厥、回纥和靺鞨等,北宋时期北方主要分布的少数民族是契丹、女真和蒙古,C、D两项不符合题意。5.《资治通鉴》记载:“(西晋)永嘉之乱,中州人士避地河西(今河西走廊),张氏礼而用之,子孙相承,衣冠不坠,故凉州号为多士。”该现象体现了(A)A.中原文化的拓展B.中西部经济融为一体C.社会分化的加深D.河西文化圈正式形成【答案】【解析】根据材料可知,永嘉之乱后,中原人为躲避战乱而逃至河西走廊,但中原礼仪文化却世代相承,说明中原文化拓展到河西之地,A项正确;B项,题干与经济交流无关,排除;题干中并未体现河西社会分化的深化及自身文化圈的形成,故排除C、D两项。6.(2020·济南)东晋南朝时期,北方先后出现一批割据政权。而南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步。这说明()A.经济重心已转移到南方B.北人南迁带去了先进技术C.北方经济发展落后南方D.南北方民族交融逐步加深【答案】B【解析】据材料“东晋南朝时期,北方先后出现一批割据政权。而南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步”并结合所学可知,东晋南朝时期北方战乱,北民大量南迁带去了先进技术,促进了南方的发展,南北经济趋于平衡,B项正确;经济重心已转移到南方是南宋,A项错误;东晋南朝时期北方战乱,北民大量南迁带去了先进技术,促进了南方的发展,南北经济趋于平衡,C项说法错误;D项不是材料主旨。7.(2020·北京房山区)《三国志》卷三·《魏书》称:“魏兴,西域虽不能尽,至其大国龟兹、于阗、康居、乌孙、疏勒、月氏、鄯善、车师之属,无岁不奉朝贡,略如汉氏故事。”据此可知()A.国家分裂阻碍了对外贸易的发展B.曹魏政权中断了与西域的联系C.西域诸国与中原的交往仍很频繁D.西域依然是东西方交往的桥梁【答案】C【解析】本题主要考查学生准确解读材料信息,并作出准确判断的能力。根据材料关键信息“西域虽不能尽”“无岁不奉朝贡”等,结合所学知识,解读题干材料,可知,西域国...