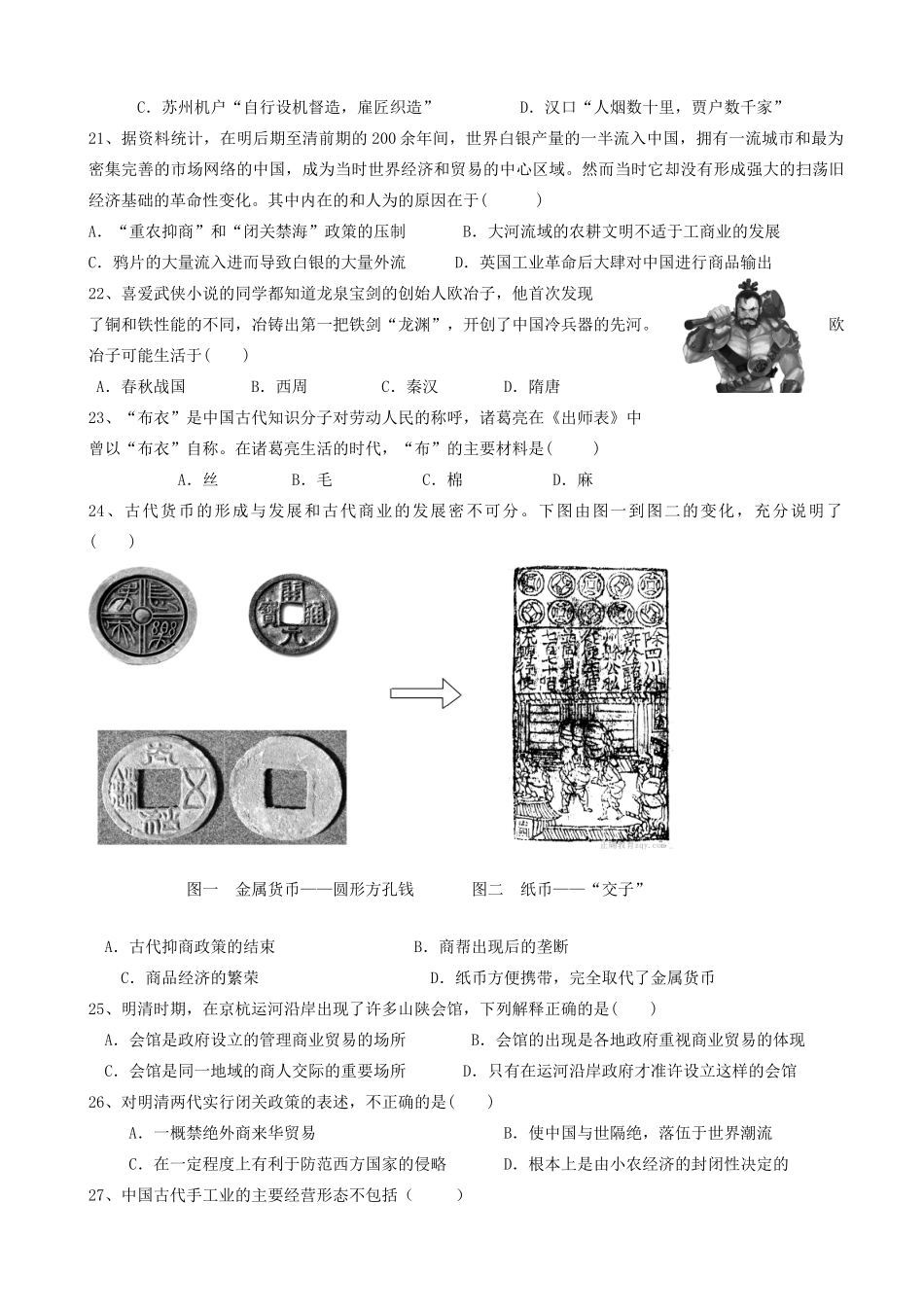

2016-2017学年第二学期第一次月检测高一历史试卷一、选择题(每题有四个选项,只有一个正确答案,共44题,每题1.5分,共66分)1、史料记载:“所种之地,惟以伐木,纵火焚烧,用竹锥地成眼,点种苞谷,”这反映了原始农业的耕作方式是()A.刀耕火种B.石器锄耕C.个体农耕D.铁犁牛耕2、世界著名科技史家李约瑟说,没有任何的西方人在青铜器铸造方面能超过古代中国人。中国青铜器铸造的鼎盛时期是()A.原始社会末期B.商周时期C.秦汉时期D.隋唐时期3、从公元前5世纪开始,中国古代农业领域里个体生产逐步取代了集体耕作,导致这种变化的主要原因是()A.社会生产力的进步B.均田制的颁布C.郡县制的普遍推行D.重农抑商政策的实施4、汉朝政府曾经专门规定,商人穿鞋必须一只黑一只白。汉朝实行该规定的目的是()A.经济困难,倡导物尽其用B.尊儒学为正统,强调社会礼仪C.羞辱商人,推行重农抑商D.重视法家学说,宣扬政府权威5、下列说法符合中国古代小农经济特点的是()①以家庭为生产、生活单位②经营方式是“男耕女织”③生产主要是满足家庭生活需要④自耕农无需承担国家的赋税A.①③④B.①②④C.①②③D.①②③④6、世界上最早使用纸币是在()A.古代雅典B.中国唐朝C.中国宋朝D.中国明朝7、造成古代中国封建社会出现“有力者无田可耕,有田者无力可耕”现象的根本原因是()A.贵族、官僚及豪强霸占良田B.封建土地制度的存在C.政府采取不抑兼并的政策D.地权和劳动者的分离8、下列言论中与“重农抑商”思想相左的是()A.“使农不废耕,女不废织,厚本抑末”B.“农为天下本务,而工商皆末也”C.“工商皆本”D.“平日留心劝导,使民知本业之为贵9、古代中国社会“凡民曰四,一曰士,二曰农,三曰工,四曰商。”明清之际,江南等地出现了“士商相混”的现象。这说明()A.礼教束缚解除,传统观念转变B.启蒙思想产生,平等观念深入人心C.商人地位提高,传统社会结构解体D.商品经济发展,等级观念淡化10、隋唐时期我国耕犁已相当完善,其表现是()A.耦犁的推广B.耧车的发明C.耕耙耱技术的形成D.曲辕犁的出现11、公元619年,唐政府颁布法令,规定百姓年满五十者,皆免课役。唐朝均田制规定,老男、残疾授口分田四十亩,寡妻妾授口分田三十亩。这表明唐朝前期()A.确立封建土地私有制B.抑制土地兼并C.重视百姓的养老问题D.百姓赋税过重12、西欧粮食收获量与播种量之比,据罗马时代《克洛米拉农书》记载为4—5倍,据十三世纪英国的《亨利农书》记载为3倍;而从《齐民要术》看,我国六世纪粟的收获量为播种量的24-200倍,麦类则为44—200倍。这主要是因为中国古代()A.科学技术领先世界B.农业的精耕细作技术发达C.粮食的单位面积产量居世界领先地位D.水利灌溉技术先进13、经文献资料和考古证实,西汉长安城周长25公里多,城内有8条主要大街,均与城门相通。其中贯穿南北的一条大街长达5公里多,整个街面宽约50米。长安商业繁荣,从事商业交易的有九个市。对此理解正确的是()①坊市界限被打破,商业活动分散在城中②是研究西汉城市与商业发展的素材之一③统治者推行重商政策,促进商业的繁荣④青花瓷的热销给许多店铺带来丰厚利润A.②③B.②C.①②D.③14、1985年,一艘荷兰东印度公司的沉船被发现,船上载有景德镇生产的青花瓷。该船沉没的时间最早应为()A.北宋中期B.元末明初C.明末清初D.鸦片战争时期15、“丝绸之路”是一个美丽而富有诗意的名字,它是一条“玉石之路”,也是一条“佛教之路”,更是一条中西方的友谊之路,是沟通欧亚文明的重要桥梁。它开通于()A.汉代B.唐代C.宋代D.元代16、人们常把做事不分轻重主次称为“本末倒置”,在中国封建社会的历史上,统治者的经济思想中的“本”是指()A.农业B.手工业C.商业D.文教娱乐业17、下列关于中国古代土地制度的叙述,不正确的是()A.井田制是一种土地公有制,土地属于全体国民所有B.鲁国初税亩改革实际上承认了土地私有的合法性C.战国时代的各国改革确立了土地私有制D.均田制从北魏至唐代前期实行,在一定程度上限制了土地兼并现象18、“织造尚松江,浆染尚芜湖”最能够说明明...