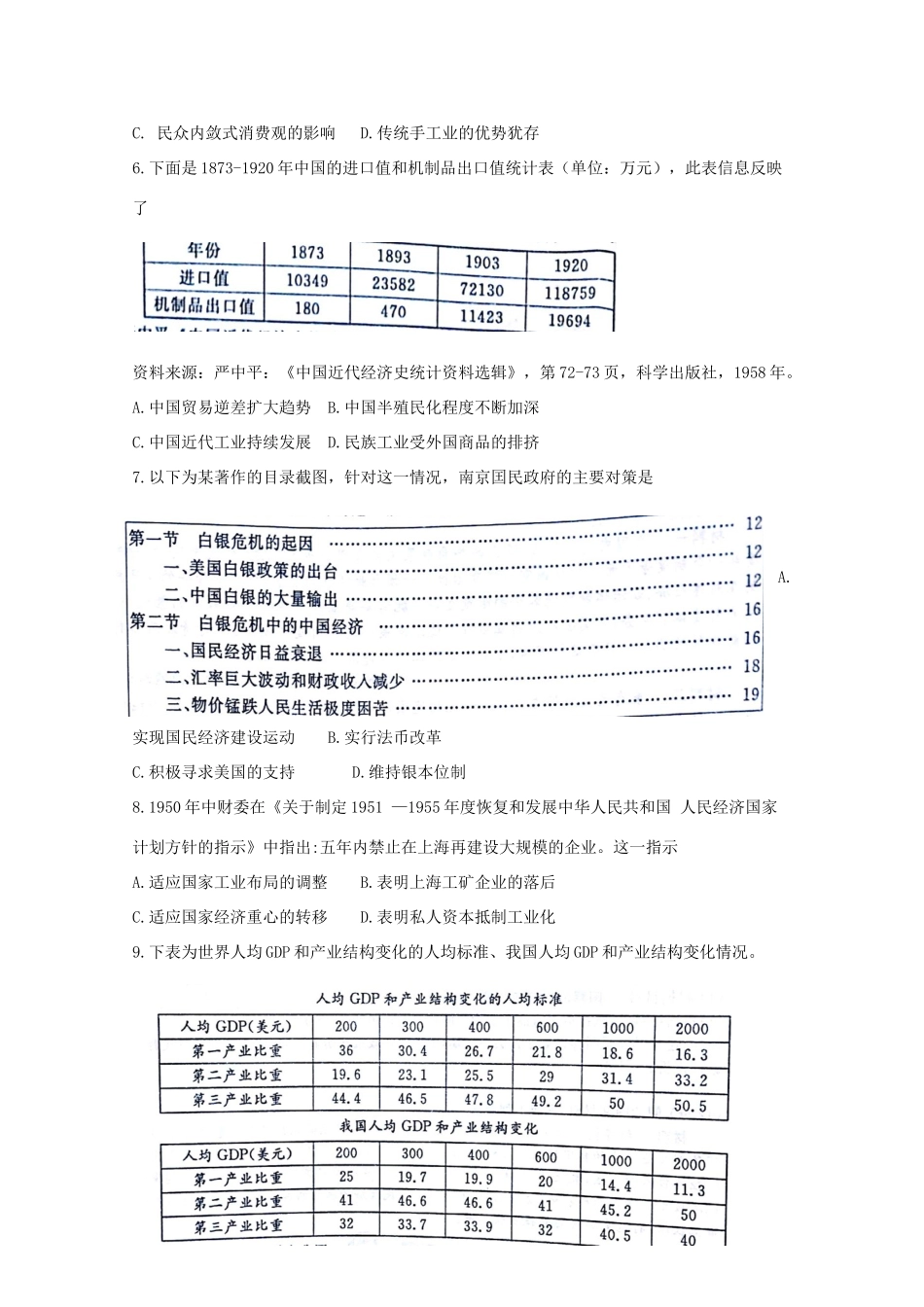

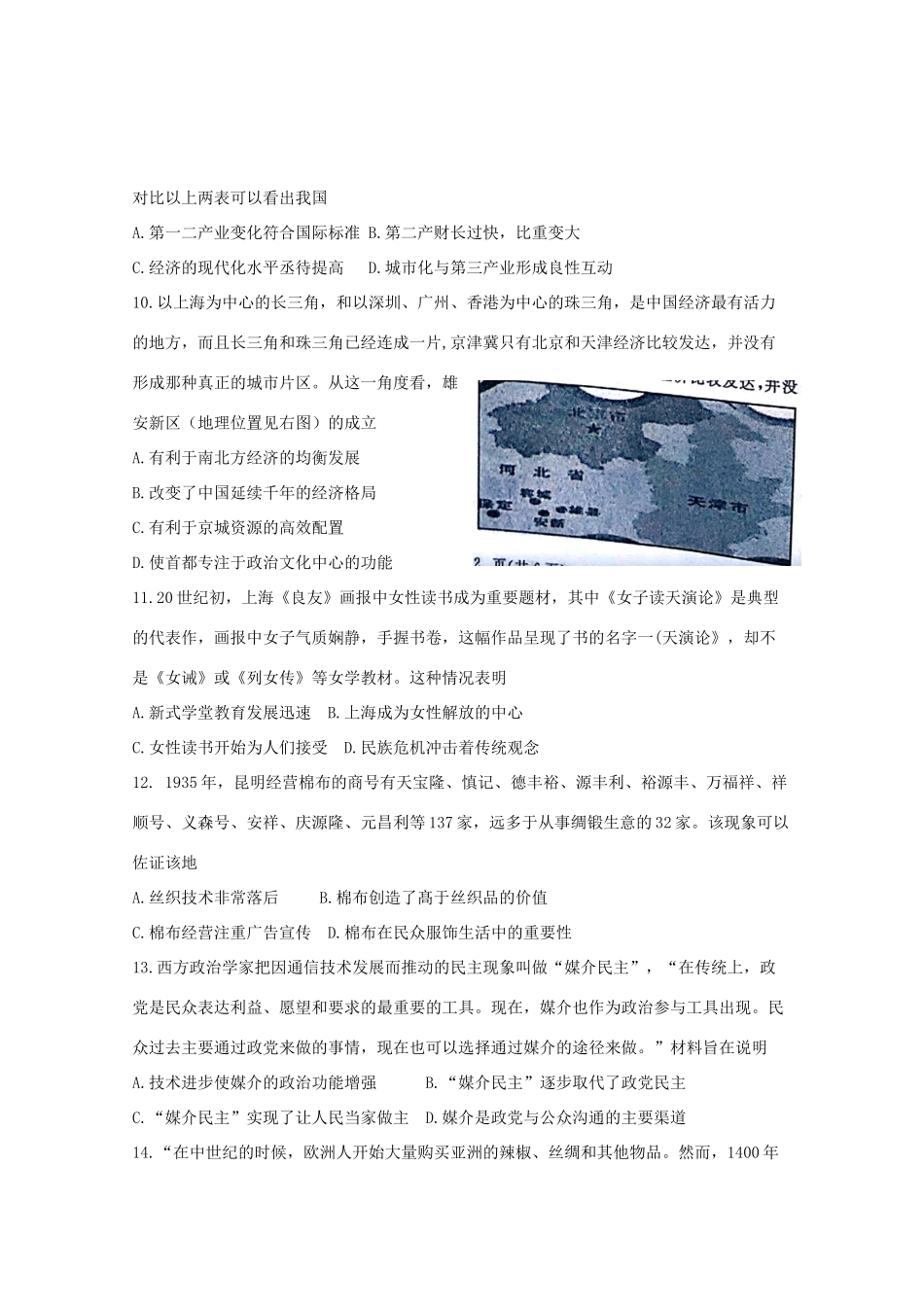

黄冈市2017年春季高-年级期末考试历史试题考生注意:1.本试卷分为第I卷和第Ⅱ卷,第I卷为选择题,第Ⅱ卷为非选择题。2.本试卷满分100分,其中第I卷48分,第Ⅱ卷52分。考试时间90分钟。3.请将第I卷和第Ⅱ卷的答案填写在答題卡上。答案写在试题卷上无效。第I卷选择题共48分本卷共24小题,每小题2分,共48分。在每小题所列的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。l.《国语•晋语八》说到晋国的富商,“能金玉其车,文错其服,能行诸侯之贿《逸周书•文酌解》载大商行贿。”唐大沛注行贿,流通货贿。”朱右曾注行贿,通有无也可见当时A.不存在工商食官现象B.商业发展相对独立C.商人与君主关系密切D.官商勾结现象普遍2.西汉《氾胜之书》记载了“强土弱之”、“弱土强之”的办法:过于坚硬的土壤(强土),可以在开春时犁过,然后再耙,等上面草长起来,再翻一遍,下过小雨之后,又再犁过,使土里不见硬块为止。据古农书上说:“田虽薄恶,收可亩十石”,这主要说明当时A.铁犁牛耕技术得到推广B.精耕细作生产有所发展C.农业科学体系已经形成D.小农生产的优越性明显3.《史记•货殖列传序》记载此四者(农、工、商、虞),民所衣食之原也。原大则饶,原小则鲜。”与这一思想主旨一致的是A.农为天下之本务,而工贾皆末也”B.“君子喻于义,小人喻于利”C.“农末俱利,平粜齐物,关市不乏”D.“夫粜,二十病农,九十病末”4.元朝人陈高有《中华诗》云:炎方有撞树,衣被代蚕桑。”清朝人亦认为“利视丝盖百倍焉“木棉收千株,八口不忧贫”。这些说法表明元清时期A.棉纺织业已基本取代丝织业B.民众生活与市场联系日趋密切C.商品经济基本取代了自然经济D.种椬棉花能获取较高经济利益5.1842年《南京条约》签订后,外国棉货输入一度十分强劲,在入口诸货中,除鸦片外,棉货占绝对多数。不久后,英国在华棉布销售出现徘徊不前的局面,其销售份额棉布不及英国海外市场的10%,棉纱的3%,其主要原因是中国A.普通民众极端贫困的制约B.传统经济结构根深蒂固C.民众内敛式消费观的影响D.传统手工业的优势犹存6.下面是1873-1920年中国的进口值和机制品出口值统计表(单位:万元),此表信息反映了资料来源:严中平:《中国近代经济史统计资料选辑》,第72-73页,科学出版社,1958年。A.中国贸易逆差扩大趋势B.中国半殖民化程度不断加深C.中国近代工业持续发展D.民族工业受外国商品的排挤7.以下为某著作的目录截图,针对这一情况,南京囯民政府的主要对策是A.实现国民经济建设运动B.实行法币改革C.积极寻求美国的支持D.维持银本位制8.1950年中财委在《关于制定1951—1955年度恢复和发展中华人民共和国人民经济国家计划方针的指示》中指出:五年内禁止在上海再建设大规模的企业。这一指示A.适应国家工业布局的调整B.表明上海工矿企业的落后C.适应国家经济重心的转移D.表明私人资本抵制工业化9.下表为世界人均GDP和产业结构变化的人均标准、我国人均GDP和产业结构变化情况。对比以上两表可以看出我国A.第一二产业变化符合国际标准B.第二产财长过快,比重变大C.经济的现代化水平丞待提高D.城市化与第三产业形成良性互动10.以上海为中心的长三角,和以深圳、广州、香港为中心的珠三角,是中国经济最有活力的地方,而且长三角和珠三角已经连成一片,京津冀只有北京和天津经济比较发达,并没有形成那种真正的城市片区。从这一角度看,雄安新区(地理位置见右图)的成立A.有利于南北方经济的均衡发展B.改变了中国延续千年的经济格局C.有利于京城资源的高效配置D.使首都专注于政治文化中心的功能11.20世纪初,上海《良友》画报中女性读书成为重要题材,其中《女子读天演论》是典型的代表作,画报中女子气质娴静,手握书卷,这幅作品呈现了书的名字一(天演论》,却不是《女诫》或《列女传》等女学教材。这种情况表明A.新式学堂教育发展迅速B.上海成为女性解放的中心C.女性读书开始为人们接受D.民族危机冲击着传统观念12.1935年,昆明经营棉布的商号有天宝隆、慎记、德丰裕、源丰利、裕源丰、万福祥、祥顺号、义森号、安祥、庆源隆、元昌利等137家,远多于从事绸锻生意的32家。该现象可以佐证该地A.丝织技术非常落后B.棉...