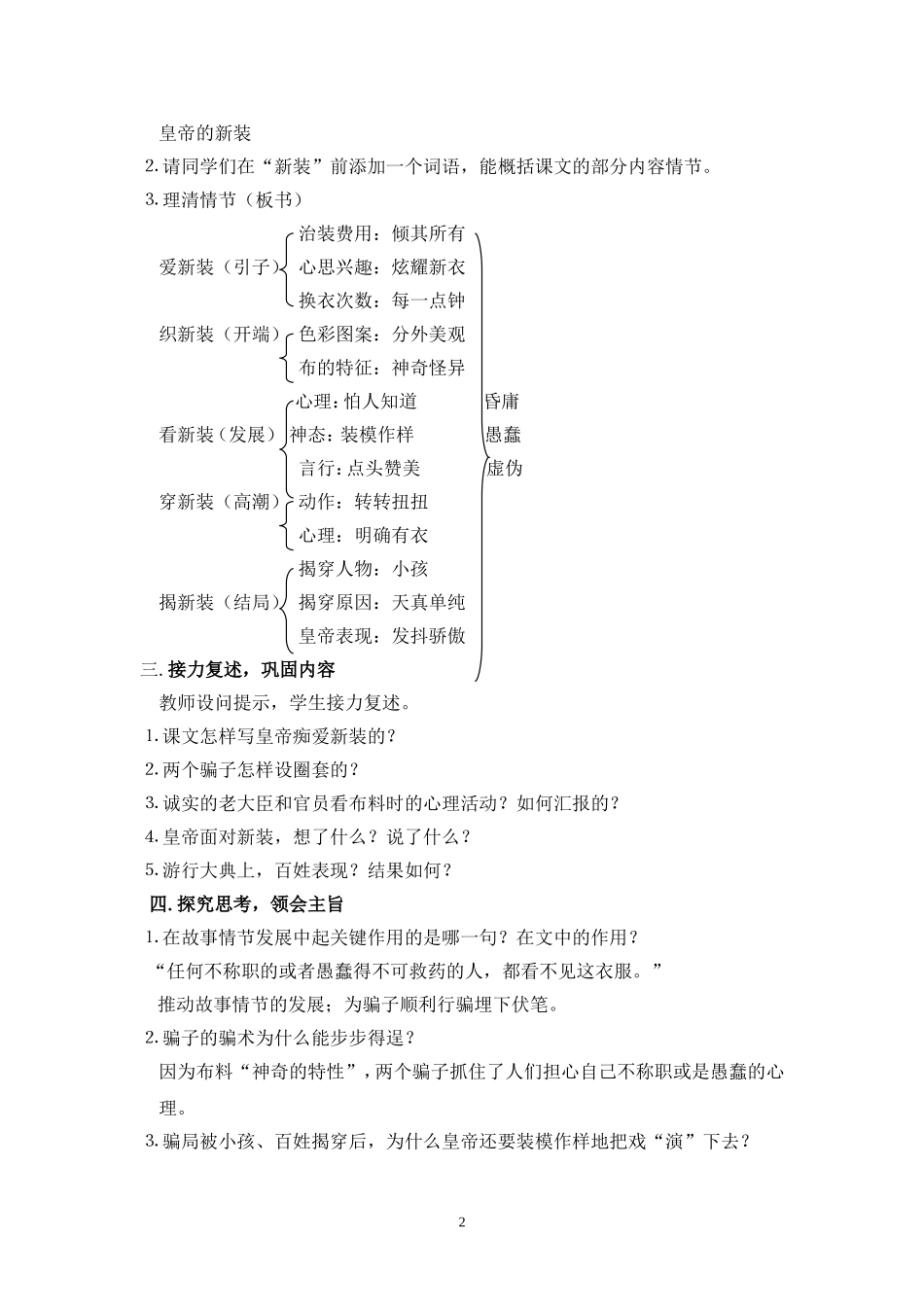

26皇帝的新装池州二中吕新文一.【教学目标】⒈知识目标:⑴理解、积累“滑稽、御聘、骇人听闻”等词语。⑵了解作者及童话特点。⑶熟悉童话内容并理清情节。⒉能力目标:⑴理解课文内容,领会童话的讽刺意义。⑵能用简洁的语言复述故事情节。⑶理解童话中夸张和想象手法的运用。⒊情感态度与价值观:引导学生体会人性中“虚伪”弱点,培养学生敢于说真话的品格。二.【教学重难点】⒈教学重点:⑴理清并复述课文内容情节。⑵培养学生质疑、解疑的能力。⒉教学难点:⑴对人物虚伪性的认识。⑵夸张、想象等手法的运用。三.【教学方法】⒈复述法⒉探究法⒊引导法四.【课时安排】二课时●第二课时●一.创设情境,导入新课国际童话大师安徒生为我们创作的童话作品《皇帝的新装》,尤其为青少年朋友们所喜爱,我们捧腹大笑之余,应该多一点冷峻的思考,这堂课我们将深入文本进一步发掘。二.把握线索,理清情节⒈课文的线索是什么?1中片教研交流教案皇帝的新装⒉请同学们在“新装”前添加一个词语,能概括课文的部分内容情节。⒊理清情节(板书)治装费用:倾其所有爱新装(引子)心思兴趣:炫耀新衣换衣次数:每一点钟织新装(开端)色彩图案:分外美观布的特征:神奇怪异心理:怕人知道昏庸看新装(发展)神态:装模作样愚蠢言行:点头赞美虚伪穿新装(高潮)动作:转转扭扭心理:明确有衣揭穿人物:小孩揭新装(结局)揭穿原因:天真单纯皇帝表现:发抖骄傲三.接力复述,巩固内容教师设问提示,学生接力复述。⒈课文怎样写皇帝痴爱新装的?⒉两个骗子怎样设圈套的?⒊诚实的老大臣和官员看布料时的心理活动?如何汇报的?⒋皇帝面对新装,想了什么?说了什么?⒌游行大典上,百姓表现?结果如何?四.探究思考,领会主旨⒈在故事情节发展中起关键作用的是哪一句?在文中的作用?“任何不称职的或者愚蠢得不可救药的人,都看不见这衣服。”推动故事情节的发展;为骗子顺利行骗埋下伏笔。⒉骗子的骗术为什么能步步得逞?因为布料“神奇的特性”,两个骗子抓住了人们担心自己不称职或是愚蠢的心理。⒊骗局被小孩、百姓揭穿后,为什么皇帝还要装模作样地把戏“演”下去?2是前面所表现的虚伪的继续和深化;若草草收场则害怕国人明白自己昏庸、愚蠢,不够资格做皇帝;继续“演”下去,是为了维护自己的权威,掩饰内心的怯弱与虚伪。⒋为什么安排小孩子说出骗局真相?小孩天真、大胆、敢于说真话,从侧面反衬成年人的自私和虚伪。增强了童话的神奇色彩和作品的现实意义。⒌归纳主旨本文讽刺了封建统治阶级昏庸、愚蠢、虚伪,自欺欺人的本性,鞭挞了黑暗腐朽的封建制度。告诉人们应该保持天真烂漫的童心,无私无畏,敢于说真话。五.品味语言,锤词炼句⒈教师示例:⑴他既不关心他的军队,也不喜欢去看戏,也不喜欢乘着马车去游公园——除非是为了去炫耀一下他的新衣服。这些词语把皇帝爱穿着的癖好夸张到极点,突出他的昏庸无能、荒唐可笑和爱慕虚荣。⑵“上帝,这衣服多么合身啊!裁得多么好看啊!”大家都说,“多么美的花纹!多么美的色彩!这真是贵重的衣服。”运用语言描写,连用四个“多么”,把众人的虚伪相刻画得栩栩如生。⒉学生质疑,教师预设。⑴“我的老天爷!”他想,“难道我是愚蠢的吗?我从来没有怀疑过自己。这一点决不能让任何人知道。难道我是不称职的吗?不成,我决不能让人知道我看不见布料。”形象的心理描写,两个“难道”和“决不能”连用,把“诚实”的老大臣不相信自己是愚蠢的、不称职的复杂内心活动表现得淋漓尽致。⑵皇上在镜子面前转了转身子,扭了扭腰。准确的动作描写,一“转”一“扭”,把皇帝装模作样,自欺欺人的丑态形容得入木三分。六.赏析写法,拓展延伸⒈运用语言、心理、动作、神态描写,塑造了众多人物形象。⒉夸张⑴夸张是在客观事实的基础上,对所描绘的事加以夸大的写法。3⑵示例:“每一天每一点钟都要换一套衣服”;皇帝赤身裸体在大街上举行游行大典。⒊想象⑴想象:利用脑海中已知素材创造未知的新形象的过程。⑵示例:布料的神奇性;童话的结尾。⒋对比⑴对比:为了突出所描写的对象,把甲、乙事物放在一起比较展开。⑵示例:皇帝、大臣等的...