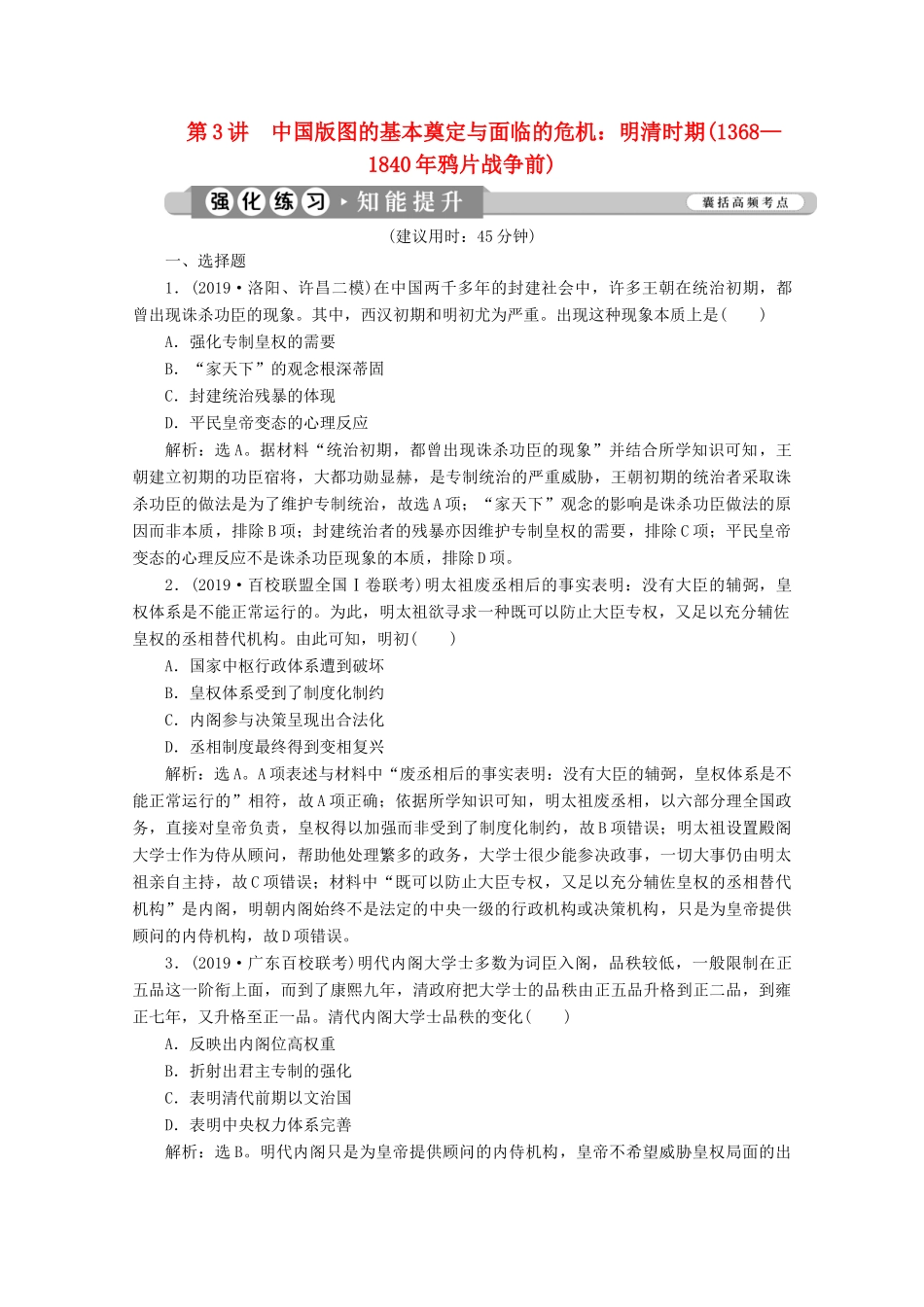

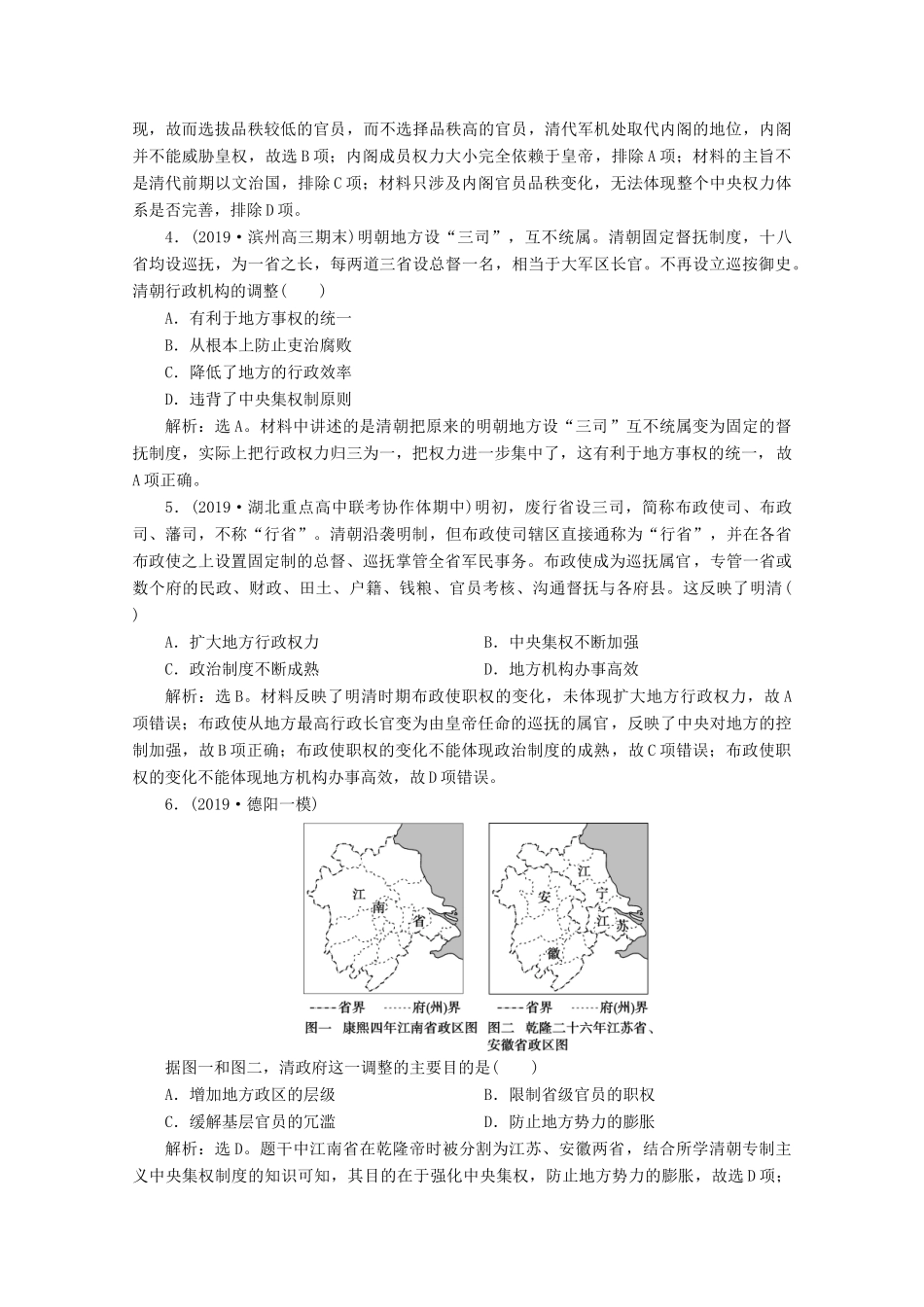

第3讲中国版图的基本奠定与面临的危机:明清时期(1368—1840年鸦片战争前)(建议用时:45分钟)一、选择题1.(2019·洛阳、许昌二模)在中国两千多年的封建社会中,许多王朝在统治初期,都曾出现诛杀功臣的现象。其中,西汉初期和明初尤为严重。出现这种现象本质上是()A.强化专制皇权的需要B.“家天下”的观念根深蒂固C.封建统治残暴的体现D.平民皇帝变态的心理反应解析:选A。据材料“统治初期,都曾出现诛杀功臣的现象”并结合所学知识可知,王朝建立初期的功臣宿将,大都功勋显赫,是专制统治的严重威胁,王朝初期的统治者采取诛杀功臣的做法是为了维护专制统治,故选A项;“家天下”观念的影响是诛杀功臣做法的原因而非本质,排除B项;封建统治者的残暴亦因维护专制皇权的需要,排除C项;平民皇帝变态的心理反应不是诛杀功臣现象的本质,排除D项。2.(2019·百校联盟全国Ⅰ卷联考)明太祖废丞相后的事实表明:没有大臣的辅弼,皇权体系是不能正常运行的。为此,明太祖欲寻求一种既可以防止大臣专权,又足以充分辅佐皇权的丞相替代机构。由此可知,明初()A.国家中枢行政体系遭到破坏B.皇权体系受到了制度化制约C.内阁参与决策呈现出合法化D.丞相制度最终得到变相复兴解析:选A。A项表述与材料中“废丞相后的事实表明:没有大臣的辅弼,皇权体系是不能正常运行的”相符,故A项正确;依据所学知识可知,明太祖废丞相,以六部分理全国政务,直接对皇帝负责,皇权得以加强而非受到了制度化制约,故B项错误;明太祖设置殿阁大学士作为侍从顾问,帮助他处理繁多的政务,大学士很少能参决政事,一切大事仍由明太祖亲自主持,故C项错误;材料中“既可以防止大臣专权,又足以充分辅佐皇权的丞相替代机构”是内阁,明朝内阁始终不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构,故D项错误。3.(2019·广东百校联考)明代内阁大学士多数为词臣入阁,品秩较低,一般限制在正五品这一阶衔上面,而到了康熙九年,清政府把大学士的品秩由正五品升格到正二品,到雍正七年,又升格至正一品。清代内阁大学士品秩的变化()A.反映出内阁位高权重B.折射出君主专制的强化C.表明清代前期以文治国D.表明中央权力体系完善解析:选B。明代内阁只是为皇帝提供顾问的内侍机构,皇帝不希望威胁皇权局面的出现,故而选拔品秩较低的官员,而不选择品秩高的官员,清代军机处取代内阁的地位,内阁并不能威胁皇权,故选B项;内阁成员权力大小完全依赖于皇帝,排除A项;材料的主旨不是清代前期以文治国,排除C项;材料只涉及内阁官员品秩变化,无法体现整个中央权力体系是否完善,排除D项。4.(2019·滨州高三期末)明朝地方设“三司”,互不统属。清朝固定督抚制度,十八省均设巡抚,为一省之长,每两道三省设总督一名,相当于大军区长官。不再设立巡按御史。清朝行政机构的调整()A.有利于地方事权的统一B.从根本上防止吏治腐败C.降低了地方的行政效率D.违背了中央集权制原则解析:选A。材料中讲述的是清朝把原来的明朝地方设“三司”互不统属变为固定的督抚制度,实际上把行政权力归三为一,把权力进一步集中了,这有利于地方事权的统一,故A项正确。5.(2019·湖北重点高中联考协作体期中)明初,废行省设三司,简称布政使司、布政司、藩司,不称“行省”。清朝沿袭明制,但布政使司辖区直接通称为“行省”,并在各省布政使之上设置固定制的总督、巡抚掌管全省军民事务。布政使成为巡抚属官,专管一省或数个府的民政、财政、田土、户籍、钱粮、官员考核、沟通督抚与各府县。这反映了明清()A.扩大地方行政权力B.中央集权不断加强C.政治制度不断成熟D.地方机构办事高效解析:选B。材料反映了明清时期布政使职权的变化,未体现扩大地方行政权力,故A项错误;布政使从地方最高行政长官变为由皇帝任命的巡抚的属官,反映了中央对地方的控制加强,故B项正确;布政使职权的变化不能体现政治制度的成熟,故C项错误;布政使职权的变化不能体现地方机构办事高效,故D项错误。6.(2019·德阳一模)据图一和图二,清政府这一调整的主要目的是()A.增加地方政区的层级B.限制省级官员的职权...