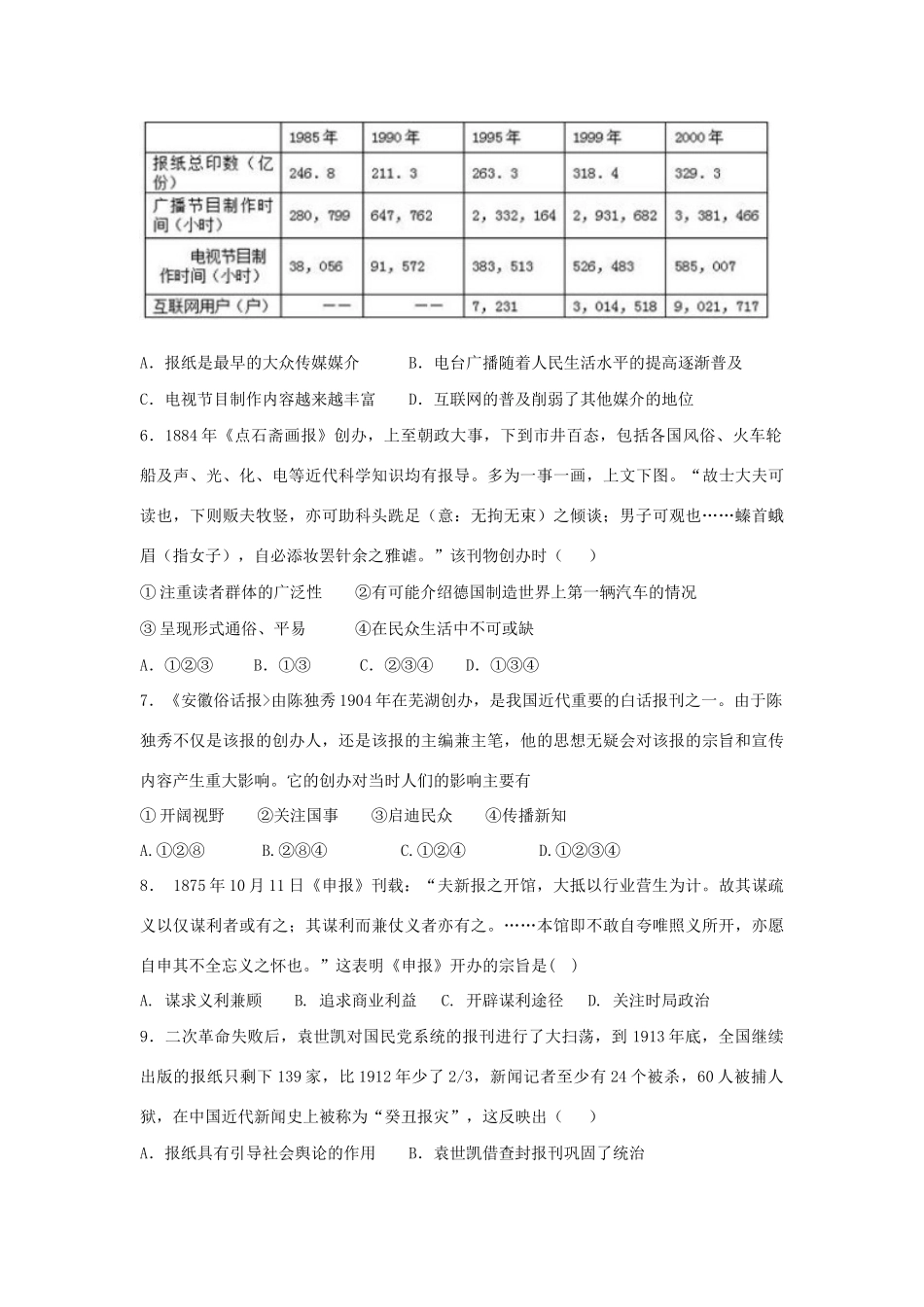

4.3大众媒体的变迁B卷能力提升1.武昌革命军兴,清吏张鸣岐、龙济光、李准等初欲负隅自固,讵(表示反问)沪电谣传“京陷帝崩”四字,港、粤各报相率登载,全城人士欢声雷动,张督知人心已去,无可挽救,始仓皇出走,龙、李亦卑辞乞降。使广东省城得以不流血而获光复者,报纸之力为多焉。材料反映报刊对辛亥革命的主要作用是A.传播革命思想,赢得群众支持B.制造声势,加速革命进程C.革命运动迅速波及全国D.使清政府统治空前孤立2.清末一首名为《报馆》的竹枝词写道:“是非曲直报中分,一纸风行四海闻。振聩发聋权力大,万般提创总由君。”对该词的恰当解读是()A.当时报刊言论不受限制B.民众的文化水平普遍提高C.报纸已成为党的宣传工具D.报纸的社会功能已被认知3.1908年,《申报》在光绪帝去世前的几个月里,一直密切关注,连续报道其病情的变化消息约30次,并多次刊出御医入诊的“脉案”和药方。在报道中,文章还经常标明“据内廷人云”、“据内监云”等。据此可知,当时《申报》A.刊发的消息主要来自官方通报B.重视新闻报道信息的准确性C.该报的相关报道成为独家新闻D.新闻报道的内容与标准杂乱4.据《19世纪30年代的上海电影业》记载,“以当时专门放映国产影片的金城电影院为例,该院有座位1653个,从1938年3月26日至4月13日放映新片《古屋行尸记》,前后共放映18天,总计放映54场,累计接待观众41580人次,平均每天接待观众2310人次。”这表明()A.看电影是当时上海人一种娱乐B.电影已经在全国各地广泛普及C.电影成为传播进步思想主阵地D.上海民众更喜欢观看国产电影5.从中国大众传媒发展情况表(1985~2000年)中不能得出的认识是()A.报纸是最早的大众传媒媒介B.电台广播随着人民生活水平的提高逐渐普及C.电视节目制作内容越来越丰富D.互联网的普及削弱了其他媒介的地位6.1884年《点石斋画报》创办,上至朝政大事,下到市井百态,包括各国风俗、火车轮船及声、光、化、电等近代科学知识均有报导。多为一事一画,上文下图。“故士大夫可读也,下则贩夫牧竖,亦可助科头跣足(意:无拘无束)之倾谈;男子可观也……螓首蛾眉(指女子),自必添妆罢针余之雅谑。”该刊物创办时()①注重读者群体的广泛性②有可能介绍德国制造世界上第一辆汽车的情况③呈现形式通俗、平易④在民众生活中不可或缺A.①②③B.①③C.②③④D.①③④7.《安徽俗话报>由陈独秀1904年在芜湖创办,是我国近代重要的白话报刊之一。由于陈独秀不仅是该报的创办人,还是该报的主编兼主笔,他的思想无疑会对该报的宗旨和宣传内容产生重大影响。它的创办对当时人们的影响主要有①开阔视野②关注国事③启迪民众④传播新知A.①②⑧B.②⑧④C.①②④D.①②③④8.1875年10月11日《申报》刊载:“夫新报之开馆,大抵以行业营生为计。故其谋疏义以仅谋利者或有之;其谋利而兼仗义者亦有之。……本馆即不敢自夸唯照义所开,亦愿自申其不全忘义之怀也。”这表明《申报》开办的宗旨是()A.谋求义利兼顾B.追求商业利益C.开辟谋利途径D.关注时局政治9.二次革命失败后,袁世凯对国民党系统的报刊进行了大扫荡,到1913年底,全国继续出版的报纸只剩下139家,比1912年少了2/3,新闻记者至少有24个被杀,60人被捕人狱,在中国近代新闻史上被称为“癸丑报灾”,这反映出()A.报纸具有引导社会舆论的作用B.袁世凯借查封报刊巩固了统治C.当时传媒业出现万马齐暗局面D.报纸宜传混淆了人们是非观念10.《安徽俗话报》由陈独秀于1904年在芜湖创办,是我国近代重要的白话报刊之一。陈独秀不仅是该报的创办人,还是该报的主编兼主笔,他的思想无疑会对该报的宗旨和宣传内容产生重大影响。它的创办对当时人们的影响主要有()①开阔视野②关注国事③启迪民众④传播新知A.①②③④B.②③④C.①②④D.①②③11.《演义白话报》创刊于1897年。该报创刊以前曾在《申报》上刊出广告,声称“本报当用白话,务使人人易晓。约会时事、新闻两门”。梁启超也曾在《时务报》上热情介绍该报。该报第十三册刊出了一则新闻《孙逸仙》,说孙中山犯了“谋叛大罪”。下列说法与上述材料不符的是A.该报使用白话文B.该报新...