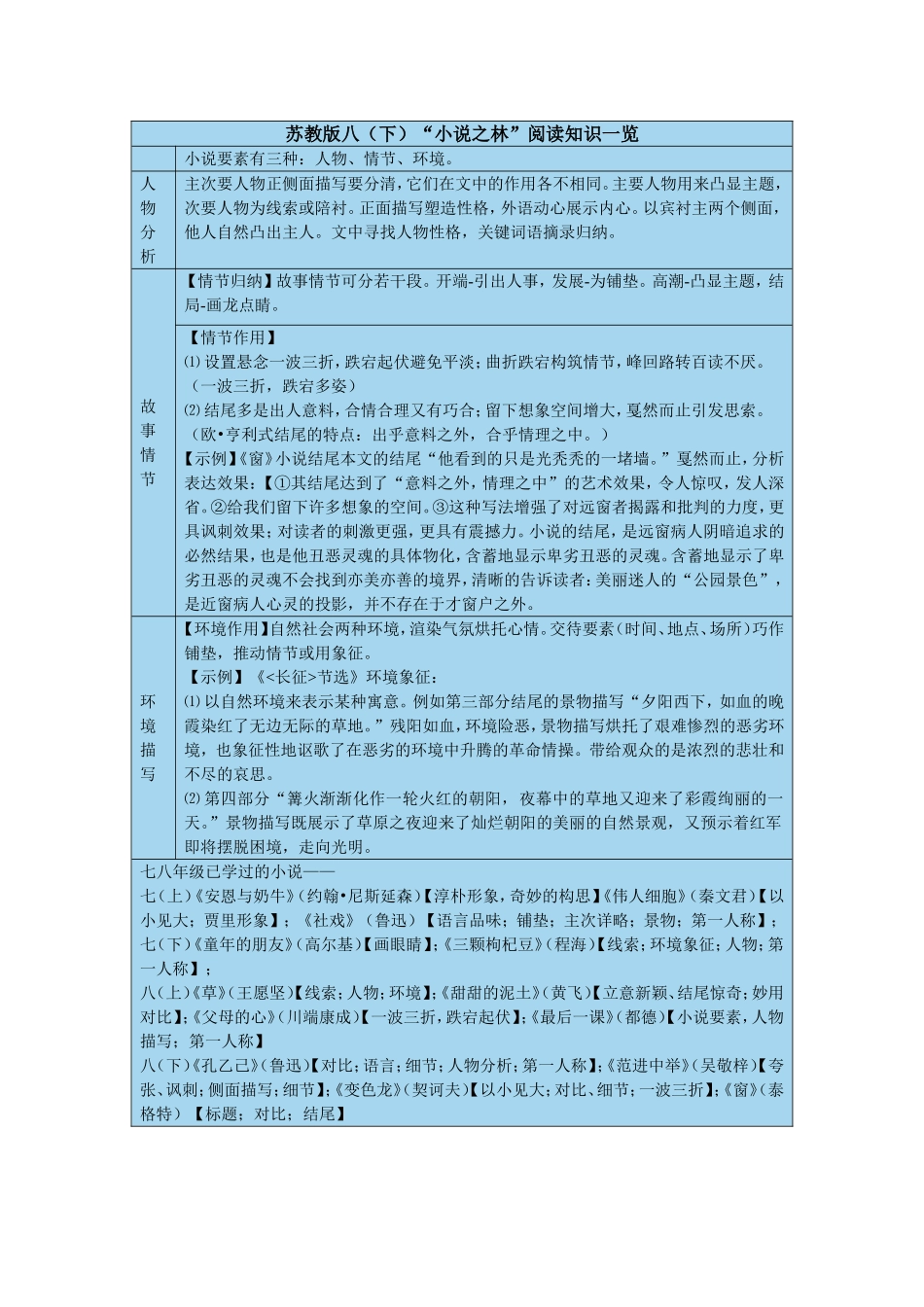

苏教版八(下)“小说之林”阅读知识一览小说要素有三种:人物、情节、环境。人物分析主次要人物正侧面描写要分清,它们在文中的作用各不相同。主要人物用来凸显主题,次要人物为线索或陪衬。正面描写塑造性格,外语动心展示内心。以宾衬主两个侧面,他人自然凸出主人。文中寻找人物性格,关键词语摘录归纳。故事情节【情节归纳】故事情节可分若干段。开端-引出人事,发展-为铺垫。高潮-凸显主题,结局-画龙点睛。【情节作用】⑴设置悬念一波三折,跌宕起伏避免平淡;曲折跌宕构筑情节,峰回路转百读不厌。(一波三折,跌宕多姿)⑵结尾多是出人意料,合情合理又有巧合;留下想象空间增大,戛然而止引发思索。(欧•亨利式结尾的特点:出乎意料之外,合乎情理之中。)【示例】《窗》小说结尾本文的结尾“他看到的只是光秃秃的一堵墙。”戛然而止,分析表达效果:【①其结尾达到了“意料之外,情理之中”的艺术效果,令人惊叹,发人深省。②给我们留下许多想象的空间。③这种写法增强了对远窗者揭露和批判的力度,更具讽刺效果;对读者的刺激更强,更具有震撼力。小说的结尾,是远窗病人阴暗追求的必然结果,也是他丑恶灵魂的具体物化,含蓄地显示卑劣丑恶的灵魂。含蓄地显示了卑劣丑恶的灵魂不会找到亦美亦善的境界,清晰的告诉读者:美丽迷人的“公园景色”,是近窗病人心灵的投影,并不存在于才窗户之外。环境描写【环境作用】自然社会两种环境,渲染气氛烘托心情。交待要素(时间、地点、场所)巧作铺垫,推动情节或用象征。【示例】《<长征>节选》环境象征:⑴以自然环境来表示某种寓意。例如第三部分结尾的景物描写“夕阳西下,如血的晚霞染红了无边无际的草地。”残阳如血,环境险恶,景物描写烘托了艰难惨烈的恶劣环境,也象征性地讴歌了在恶劣的环境中升腾的革命情操。带给观众的是浓烈的悲壮和不尽的哀思。⑵第四部分“篝火渐渐化作一轮火红的朝阳,夜幕中的草地又迎来了彩霞绚丽的一天。”景物描写既展示了草原之夜迎来了灿烂朝阳的美丽的自然景观,又预示着红军即将摆脱困境,走向光明。七八年级已学过的小说——七(上)《安恩与奶牛》(约翰•尼斯延森)【淳朴形象,奇妙的构思】《伟人细胞》(秦文君)【以小见大;贾里形象】;《社戏》(鲁迅)【语言品味;铺垫;主次详略;景物;第一人称】;七(下)《童年的朋友》(高尔基)【画眼睛】;《三颗枸杞豆》(程海)【线索;环境象征;人物;第一人称】;八(上)《草》(王愿坚)【线索;人物;环境】;《甜甜的泥土》(黄飞)【立意新颖、结尾惊奇;妙用对比】;《父母的心》(川端康成)【一波三折,跌宕起伏】;《最后一课》(都德)【小说要素,人物描写;第一人称】八(下)《孔乙己》(鲁迅)【对比;语言;细节;人物分析;第一人称】;《范进中举》(吴敬梓)【夸张、讽刺;侧面描写;细节】;《变色龙》(契诃夫)【以小见大;对比、细节;一波三折】;《窗》(泰格特)【标题;对比;结尾】