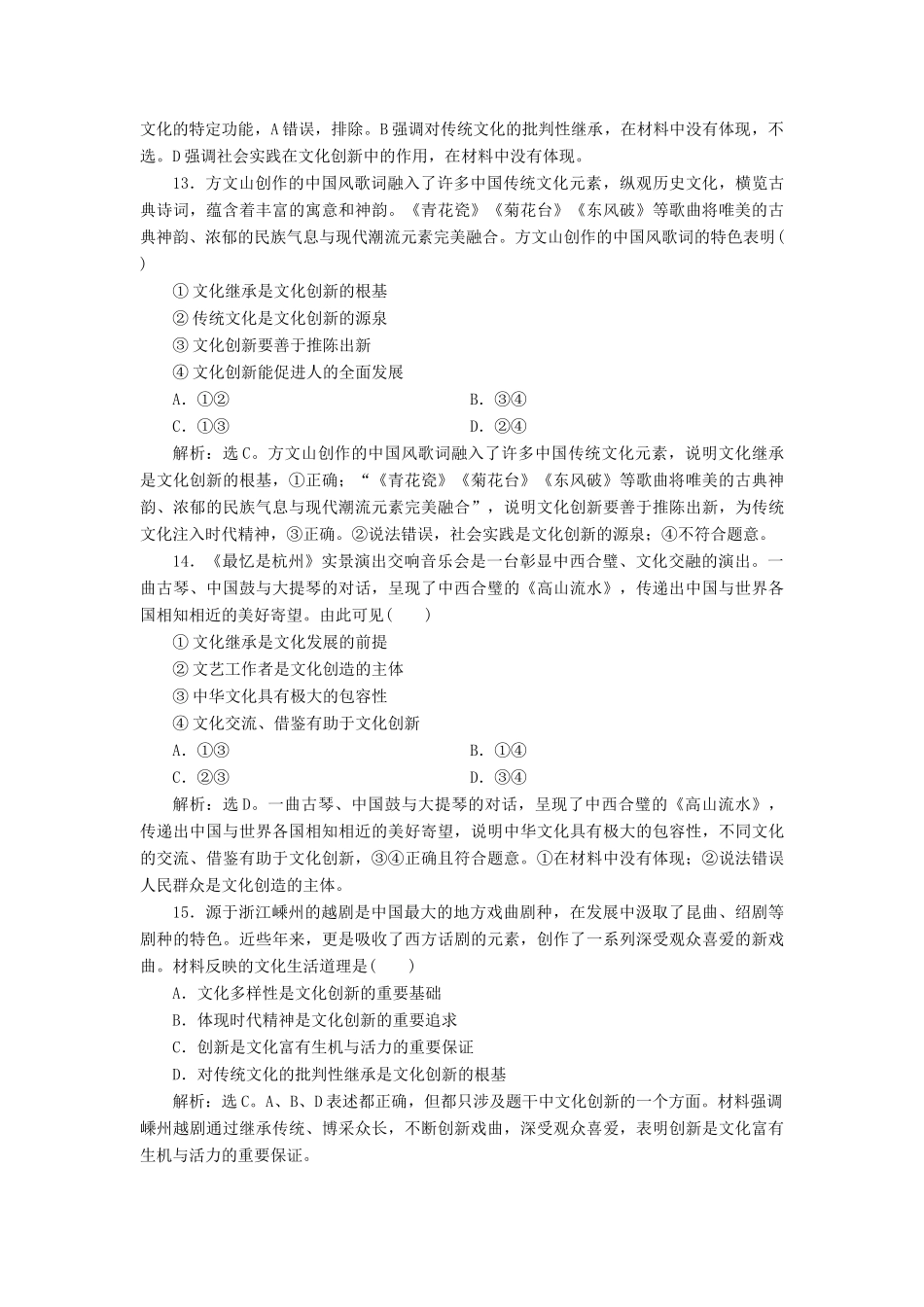

第五课文化创新课后达标检测[学生用书P225(独立成册)]一、判断题(正确的在题后括号内写T,错误的写F)1.(2020·温州十校联考)文化创新的实质在于文化发展。(F)2.(2020·浙江9+1高中联盟联考)尊重文化的多样性是文化创新的根本途径。(F)3.文化创新的唯一作用就是不断推动社会实践的发展。(F)4.文化创新的源泉是文化工作者的创作。(F)5.文化创新表现在为时代精神注入传统文化的努力之中。(F)二、选择题(每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)6.艺术可以放飞想象的翅膀,但一定要脚踩坚实的大地。这强调的是()A.艺术灵感来源于自由的想象B.艺术作品都必须再现现实生活C.艺术创作必须立足于社会实践D.艺术进步能推动社会实践发展解析:选C。社会实践是文化创新的源泉,艺术创作必须立足于社会实践。7.(2020·3月浙江十校联盟适应性考试)《最美的青春》摄制组深入塞罕坝,体验林场职工生活,真实地还原了纯真年代。该剧讴歌了塞罕坝几代造林人创造的生态奇迹,以影像的形式固化为民族记忆和国家记忆,为主旋律题材剧提供了新的创作思路与启发,获得观众一致好评。这表明()①民族文化是支撑中华民族发展的精神支柱②大众传媒具有传递、创造文化的强大功能③社会实践是文化创新的源泉和动力④创新是文化富有生机和活力的重要保证A.①②B.②③C.①④D.③④解析:选D。摄制组深入塞罕坝,体验林场职工生活,真实地还原了纯真年代,表明社会实践是文化创新的源泉和动力;为主旋律题材剧提供了新的创作思路与启发,获得观众一致好评,表明创新是文化富有生机和活力的重要保证,③④正确;民族精神是支撑中华民族发展的精神支柱,①错误,排除;大众传媒具有传递、沟通、共享的强大功能,教育具有选择、传递、创造文化的功能,②错误,排除。8.(2020·浙江十校联盟适应性考试)根据著名作家严歌苓的小说改编的电影《芳华》,讲述了二十世纪七十年代军队文工团里,一群正值芳华的青春少年追求梦想的故事,引发了观众的强烈共鸣。这告诉我们()①立足于社会实践是文化创作的基本要求②对传统文化要“取其精华、去其糟粕”③优秀的文艺作品能转化成物质力量④优秀的文艺作品能满足人民的精神文化需求A.①④B.②③C.③④D.①②解析:选A。“《芳华》讲述了二十世纪七十年代军队文工团里,一群正值芳华的青春少年追求梦想的故事”,表明文化创作的基本要求是立足于社会实践,①符合题意。《芳华》引发了观众的强烈共鸣,表明优秀文艺作品能满足人民的精神文化需求,④符合题意。②③与题意不符,不选。9.我国从先秦时期的诗经、楚辞到汉赋、唐诗、宋词、元曲及明清小说,无不体现了不断创新的精神。这种精神得以实现的根本途径是()A.改造传统文化B.吸收外来文化C.挖掘创作灵感D.立足于社会实践解析:选D。文化创新的根本途径是立足于社会实践。10.“以前的柳编筐好用,但当地缺乏材质,用纸条代替行不行?”“藤条能编织大的储物盒,能否编小的汽车挂件?”通过相互碰撞,一批草柳编创意制品被制作出来。从材料可以看出()①社会实践是文化创新的动力②文化创意的灵感源自文化交流③文化创新能促进传统文化的繁荣④文化创新的目的是制作优秀作品A.①②B.①③C.②④D.③④解析:选B。材料主要说明,人们通过文化创意制品,解决了草柳编所面临的新问题,进而推动了这门传统技艺的发展,①③符合题意;文化创意的灵感来自社会实践,②错误推动社会实践的发展是文化创新的根本目的,④错误。11.李时珍为了写《本草纲目》,行程万里实地考察,不仅向他人请教,更注重亲自试验。他吞服曼陀罗,失去知觉,终于认识到这种植物的麻醉作用。这说明()A.我们应积极进行文化创新B.社会实践是文化创新的动力C.我们应积极进行社会实践D.社会实践是文化创新的源泉解析:选D。材料中行程万里实地考察,注重亲自试验,吞服曼陀罗终于认识到这种植物的麻醉作用等信息,体现了社会实践是文化创新的源泉,因此D项符合题意,B项不符合题意。A、C两项只分别说明应重视文化创新和社会实践,均未直接说明社会实践与文化创新的关系。12.(2020·绍兴适应性考试)央视《中国诗词大...