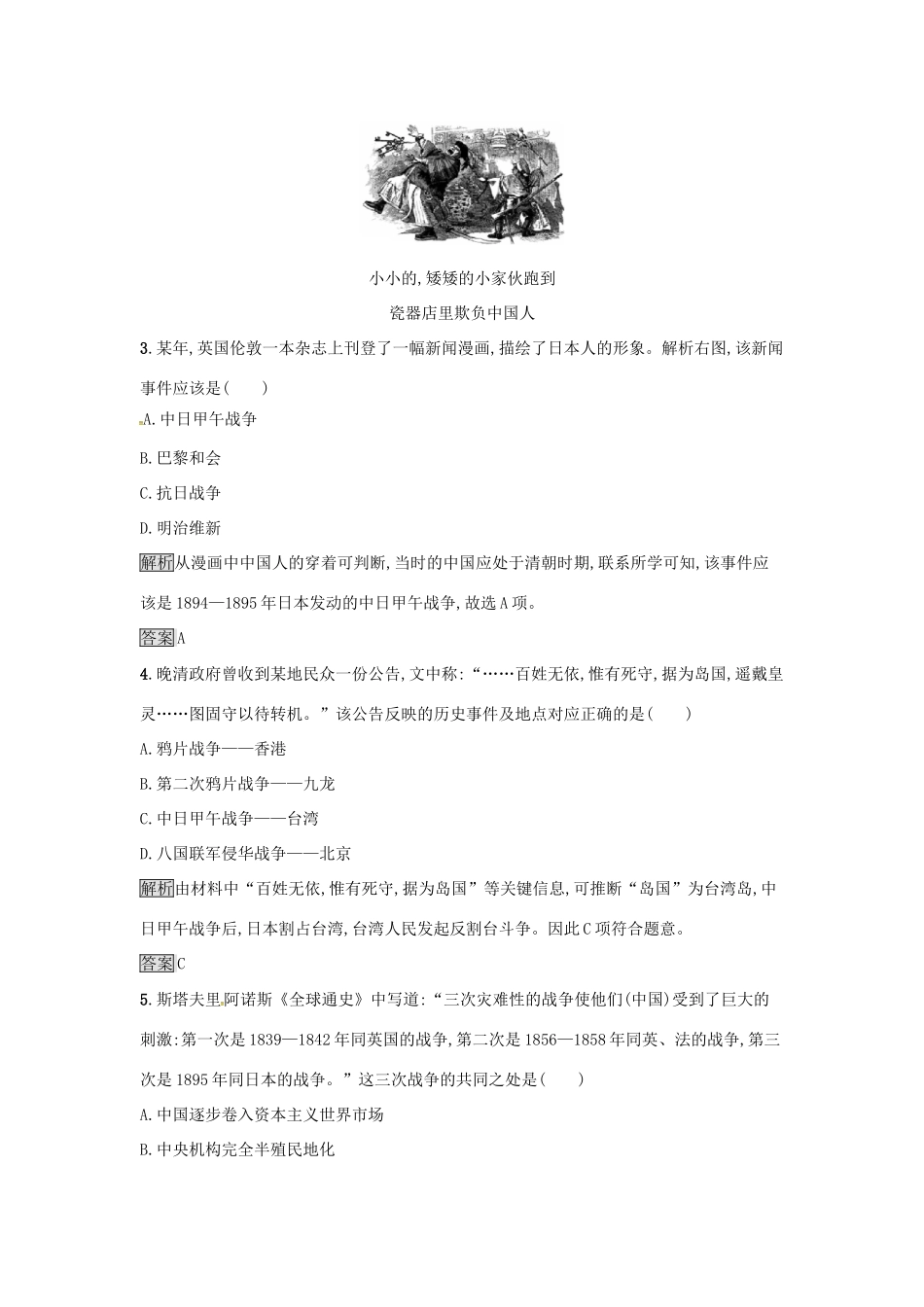

【南方新课堂】2016-2017学年高中历史专题二近代中国维护国家主权的斗争2.1列强入侵与民族危机达标训练人民版必修1基础夯实1.陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中指出:“这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。……对于中国来说,这场战争是一块界碑。它铭刻了中世纪古老的社会在炮口逼迫下走入近代的最初一步。”文中的“这场战争”是()(导学号52430059)A.鸦片战争B.第二次鸦片战争C.中日甲午战争D.八国联军侵华战争解析从1514年向后加325年,正好接近1840年,故“这场战争”应是鸦片战争,“它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步”,是指中国由古代社会走向近代社会。答案A2.清朝官员曾与外国使者拟定了一条约草案:该草案达成于()A.鸦片战争期间B.第二次鸦片战争期间C.中日甲午战争期间D.八国联军侵华战争期间解析根据材料内容“中国割让香港岛”,可判断此为《南京条约》的内容,故A项正确。答案A小小的,矮矮的小家伙跑到瓷器店里欺负中国人3.某年,英国伦敦一本杂志上刊登了一幅新闻漫画,描绘了日本人的形象。解析右图,该新闻事件应该是()A.中日甲午战争B.巴黎和会C.抗日战争D.明治维新解析从漫画中中国人的穿着可判断,当时的中国应处于清朝时期,联系所学可知,该事件应该是1894—1895年日本发动的中日甲午战争,故选A项。答案A4.晚清政府曾收到某地民众一份公告,文中称:“……百姓无依,惟有死守,据为岛国,遥戴皇灵……图固守以待转机。”该公告反映的历史事件及地点对应正确的是()A.鸦片战争——香港B.第二次鸦片战争——九龙C.中日甲午战争——台湾D.八国联军侵华战争——北京解析由材料中“百姓无依,惟有死守,据为岛国”等关键信息,可推断“岛国”为台湾岛,中日甲午战争后,日本割占台湾,台湾人民发起反割台斗争。因此C项符合题意。答案C5.斯塔夫里阿诺斯《全球通史》中写道:“三次灾难性的战争使他们(中国)受到了巨大的刺激:第一次是1839—1842年同英国的战争,第二次是1856—1858年同英、法的战争,第三次是1895年同日本的战争。”这三次战争的共同之处是()A.中国逐步卷入资本主义世界市场B.中央机构完全半殖民地化C.通商口岸开放由内地向沿海扩展D.列强侵略以资本输出为主解析B项中央机构完全半殖民地化是《辛丑条约》签订的结果;C项说法错误,通商口岸由沿海向内地扩展;D项是甲午战争后列强侵略的特点。据此三次战争共同之处应是A项。答案A6.法国政府曾向各国递交一份备忘录,为将要到来的议和定调子。其中写道:“由于各国使馆希望前往沿海或各国部队想要从沿海前往首都(北京),为了保持道路始终畅通起见,各国对某些地方进行军事占领。”该条文的核心内容最终写入了()A.《黄埔条约》B.《天津条约》C.《北京条约》D.《辛丑条约》解析题中材料“各国对某些地方进行军事占领”是列强驻扎北京至大沽、北京至山海关铁路沿线,方便列强对清政府进行控制,这是《辛丑条约》的内容。答案D7.右图是一张近代外国侵略者进攻北京城的老照片。照片中有星条旗、米字旗等旗帜。这张照片见证的事件,若以干支纪年,应发生在()A.甲午年B.戊戌年C.庚子年D.辛亥年解析从材料信息看,照片反映的是1900年八国联军进入北京城的情景。按照干支纪年法,1900年应为庚子年。答案C8.道光后期以来,清王朝曾在抵御外辱的旗帜下领导过多次民族战争。……这是一个转折点,在西太后身上,民族战争失败的同时又意味着民族抵抗意识的全部丧失。与“转折点”直接相关的不平等条约是()(导学号52430060)A.《南京条约》B.《北京条约》C.《马关条约》D.《辛丑条约》解析从材料信息看,“转折点”发生在西太后时期,“民族战争失败的同时又意味着民族抵抗意识的全部丧失”,说明该条约的签订使中国丧失了民族抵抗意识,与之直接有关的是《辛丑条约》的签订,清政府沦为列强的代理人。故选D项。答案D9.纪录片《复兴之路》的解说词说道:“20世纪的大幕拉开了,紫禁城依然巍峨庄严,但太和殿前却留下了中国在20世纪的第一年所遭受的国耻。”这“国耻”指的是()A.鸦片战争B.第二次鸦片战争C.甲午战争D.八国联军侵华解析从材料“太和殿前却留下了中国在20世纪的第一年所遭受的国耻”可以判断,这是指19...