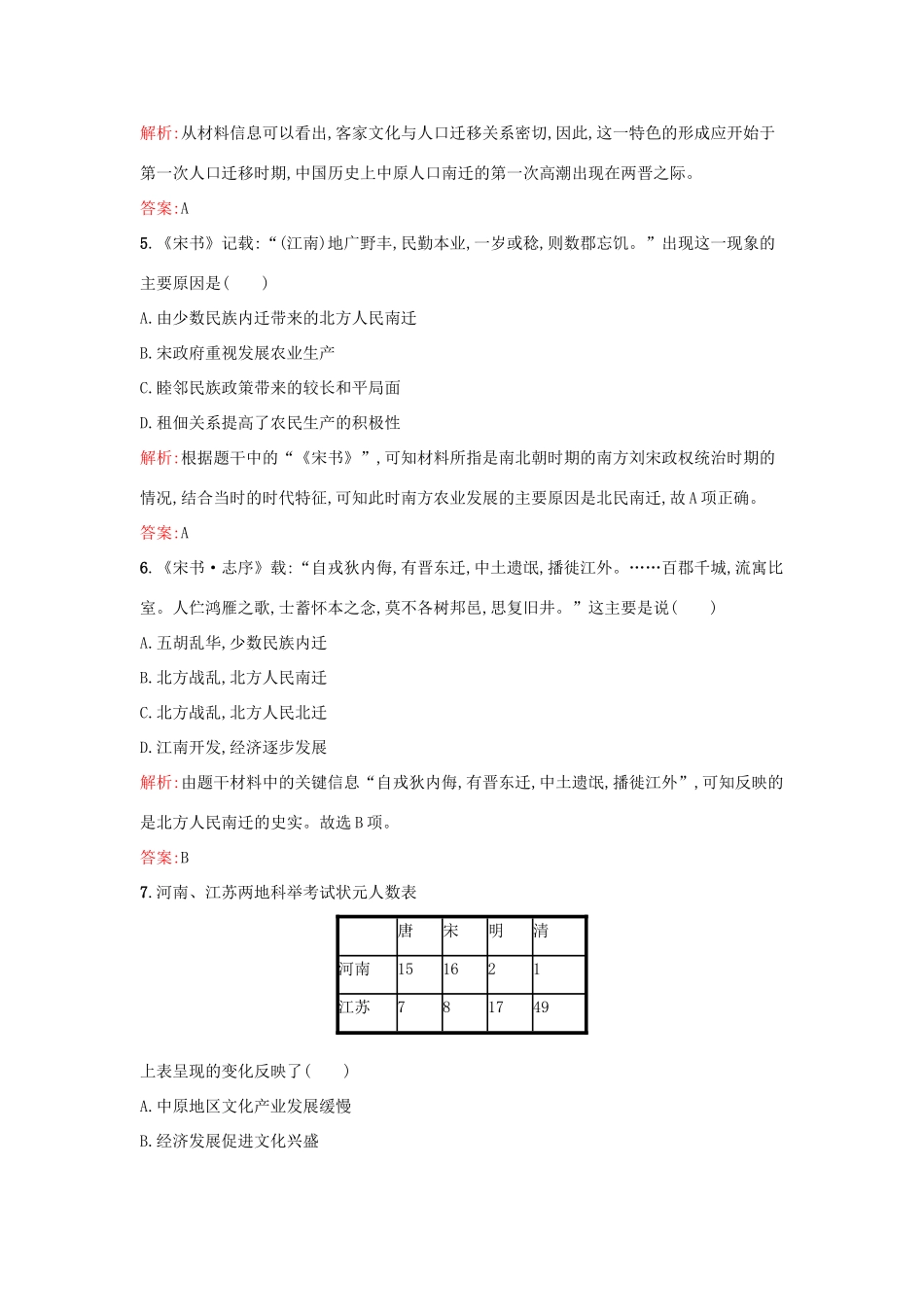

第3课区域经济和重心的南移练习岳麓版必修2一、选择题1.秦汉时期,我国北方地区出现了以长城为界的农耕文化区和游牧文化区,出现这一状况的根本原因是()A.生产力发展水平的差异B.民族生活习惯的差异C.自然条件的差异D.统治政策的差异解析:在古代生产力低下的情况下,各大经济区出现差异的根本原因是自然条件的差异。答案:C2.司马迁在《史记》中将全国划分为四大经济区,从战国到东汉我国经济区域的总体特征是()A.山东、山西是传统的农业区,长期居于全国经济重心的地位B.江南地区与山东、山西相比,经济实力差距大C.龙门碣石以北在西汉一度被辟为农业区,但经济实力十分有限D.全国经济区域呈现出多样性和经济实力发展不平衡的特点解析:A、B、C三项是具体经济区域的表现,其总体特征是多样性和发展不平衡。故选D项。答案:D3.人口迁徙是一种常见的历史现象,我国古代人口流动也比较频繁。纵观中国古代人口流动,其主流趋势是()A.由内地流向边疆B.由边疆流向内地C.由北方流向南方D.由南方流向北方答案:C4.“北来在此安家,远行从此启程,八闽百越赣州推本……”这是对闽粤赣边区客家文化的概述,具有人口迁移特色的客家文化的奠定时期应为()A.两晋之际B.秦汉时期C.中唐以后D.两宋之际解析:从材料信息可以看出,客家文化与人口迁移关系密切,因此,这一特色的形成应开始于第一次人口迁移时期,中国历史上中原人口南迁的第一次高潮出现在两晋之际。答案:A5.《宋书》记载:“(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”出现这一现象的主要原因是()A.由少数民族内迁带来的北方人民南迁B.宋政府重视发展农业生产C.睦邻民族政策带来的较长和平局面D.租佃关系提高了农民生产的积极性解析:根据题干中的“《宋书》”,可知材料所指是南北朝时期的南方刘宋政权统治时期的情况,结合当时的时代特征,可知此时南方农业发展的主要原因是北民南迁,故A项正确。答案:A6.《宋书·志序》载:“自戎狄内侮,有晋东迁,中土遗氓,播徙江外。……百郡千城,流寓比室。人伫鸿雁之歌,士蓄怀本之念,莫不各树邦邑,思复旧井。”这主要是说()A.五胡乱华,少数民族内迁B.北方战乱,北方人民南迁C.北方战乱,北方人民北迁D.江南开发,经济逐步发展解析:由题干材料中的关键信息“自戎狄内侮,有晋东迁,中土遗氓,播徙江外”,可知反映的是北方人民南迁的史实。故选B项。答案:B7.河南、江苏两地科举考试状元人数表唐宋明清河南151621江苏781749上表呈现的变化反映了()A.中原地区文化产业发展缓慢B.经济发展促进文化兴盛C.中原地区经济急剧衰退D.政治重心南移趋势明显解析:本题考查古代经济与文化的关系。材料反映了从唐朝到清朝时期河南地区的状元人数越来越少,而江苏的状元人数越来越多,这说明这一时期我国文化中心的转移,这与自唐朝起我国经济重心的南移基本一致,故B项正确。A、C、D两项所述与史实不符,故排除。答案:B8.贞观年间,南方人口一度超过北方,成为自汉代以来长达600多年的历史进程中的第一次。造成这一现象的主要原因是()A.开疆拓土移民戍边B.经济重心移至江南C.隋唐之际北方战乱D.安史之乱使得北人南迁解析:结合所学知识可排除A项;经济重心移至江南是在宋代,排除B项;贞观年间尚未出现安史之乱,排除D项。答案:C9.唐宪宗时李吉甫撰《元和国计簿》,计天下方镇48道,申报户数224万有余(很多藩镇未报户口)。其中所谓“东南纳税八道”,其户数已占到全国申报户数58.3%。这表明()A.南方的经济地位日益重要B.中国经济重心在唐朝完成南移C.京杭大运河成为朝廷的生命线D.唐朝时中原人口大量向南迁移解析:据材料信息“计天下方镇48道”“‘东南纳税八道’,其户数已占到全国申报户数58.3%”,可知A项符合题意;中国经济重心完成南移是在宋代,排除B项;C、D两项与材料不符。答案:A10.对下列人口统计材料解读最准确的是()朝代南方北方人口(户)占全国户口数比例人口(户)占全国户口数比例西汉247068519.8%998578580.2%唐代392041543.2%514852956.8%北宋1122476062.9%662429637.1%A.南北经济趋于平衡B.经济重心南移完成C.南方经济逐步发展D.北方经济发展缓慢解析:材料中的人口比例,不足以说明南北经济是否平衡,A项错误;由人口分布情况推知经济重心南移完成,...