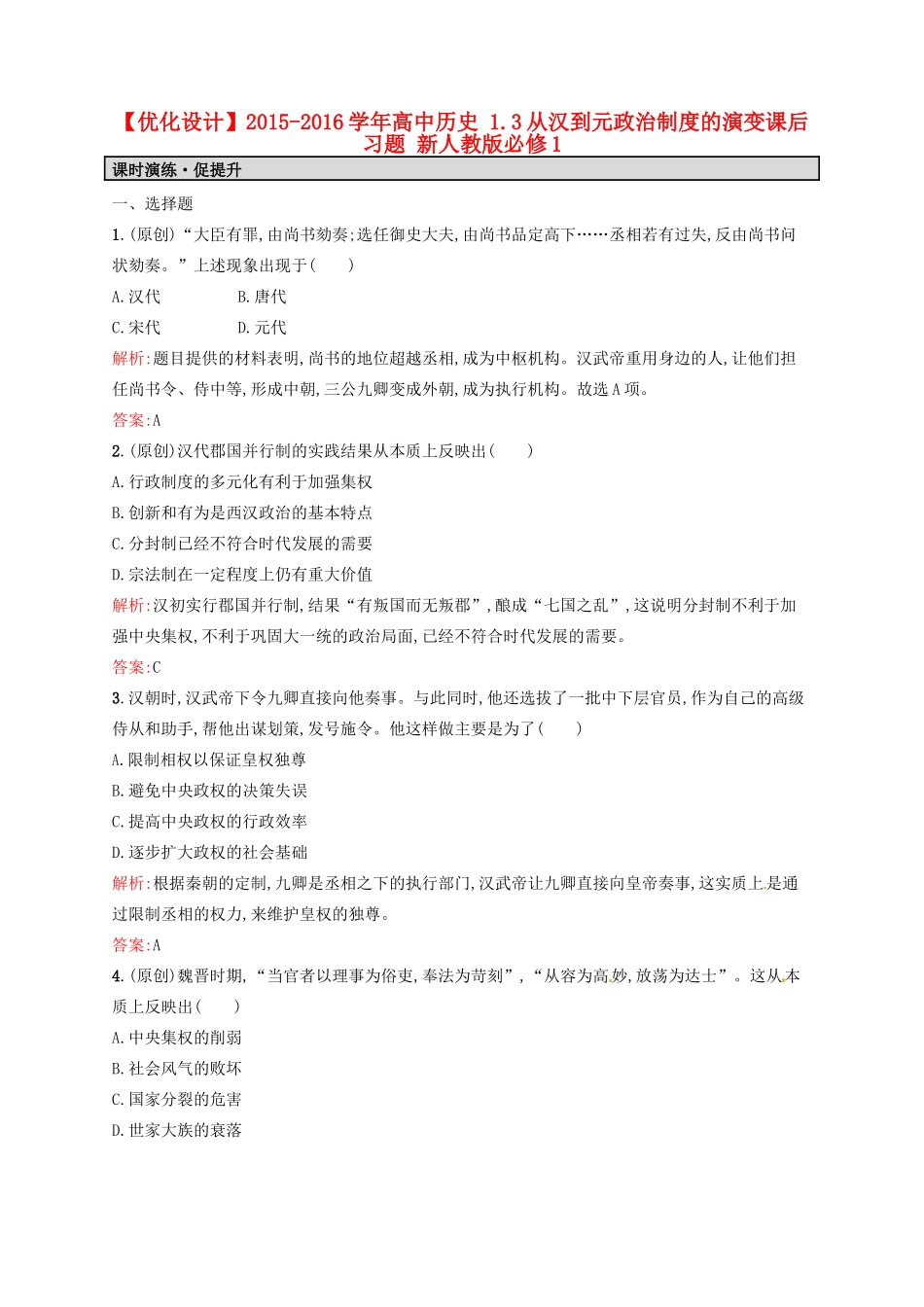

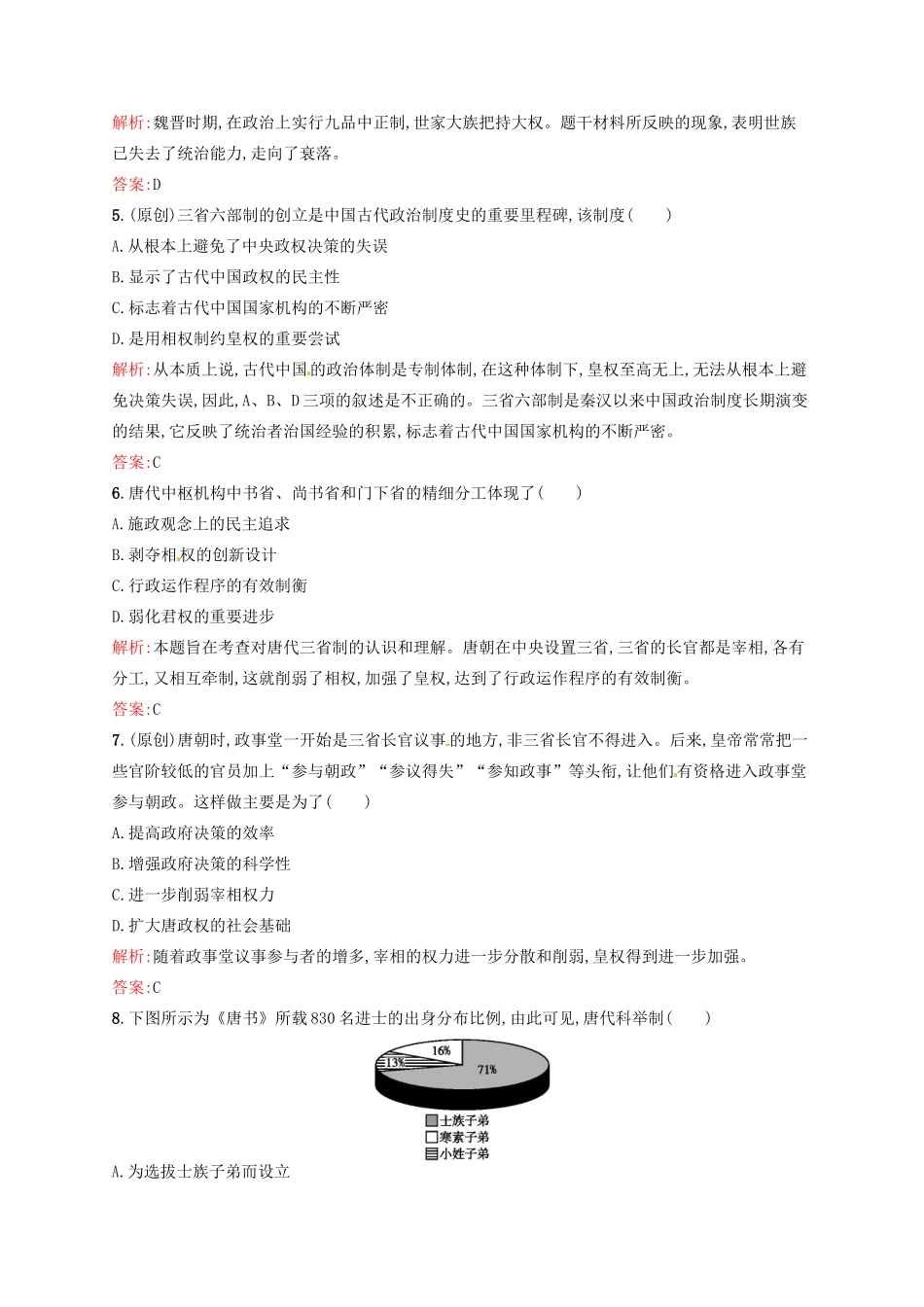

【优化设计】2015-2016学年高中历史1.3从汉到元政治制度的演变课后习题新人教版必修1课时演练·促提升一、选择题1.(原创)“大臣有罪,由尚书劾奏;选任御史大夫,由尚书品定高下……丞相若有过失,反由尚书问状劾奏。”上述现象出现于()A.汉代B.唐代C.宋代D.元代解析:题目提供的材料表明,尚书的地位超越丞相,成为中枢机构。汉武帝重用身边的人,让他们担任尚书令、侍中等,形成中朝,三公九卿变成外朝,成为执行机构。故选A项。答案:A2.(原创)汉代郡国并行制的实践结果从本质上反映出()A.行政制度的多元化有利于加强集权B.创新和有为是西汉政治的基本特点C.分封制已经不符合时代发展的需要D.宗法制在一定程度上仍有重大价值解析:汉初实行郡国并行制,结果“有叛国而无叛郡”,酿成“七国之乱”,这说明分封制不利于加强中央集权,不利于巩固大一统的政治局面,已经不符合时代发展的需要。答案:C3.汉朝时,汉武帝下令九卿直接向他奏事。与此同时,他还选拔了一批中下层官员,作为自己的高级侍从和助手,帮他出谋划策,发号施令。他这样做主要是为了()A.限制相权以保证皇权独尊B.避免中央政权的决策失误C.提高中央政权的行政效率D.逐步扩大政权的社会基础解析:根据秦朝的定制,九卿是丞相之下的执行部门,汉武帝让九卿直接向皇帝奏事,这实质上是通过限制丞相的权力,来维护皇权的独尊。答案:A4.(原创)魏晋时期,“当官者以理事为俗吏,奉法为苛刻”,“从容为高妙,放荡为达士”。这从本质上反映出()A.中央集权的削弱B.社会风气的败坏C.国家分裂的危害D.世家大族的衰落解析:魏晋时期,在政治上实行九品中正制,世家大族把持大权。题干材料所反映的现象,表明世族已失去了统治能力,走向了衰落。答案:D5.(原创)三省六部制的创立是中国古代政治制度史的重要里程碑,该制度()A.从根本上避免了中央政权决策的失误B.显示了古代中国政权的民主性C.标志着古代中国国家机构的不断严密D.是用相权制约皇权的重要尝试解析:从本质上说,古代中国的政治体制是专制体制,在这种体制下,皇权至高无上,无法从根本上避免决策失误,因此,A、B、D三项的叙述是不正确的。三省六部制是秦汉以来中国政治制度长期演变的结果,它反映了统治者治国经验的积累,标志着古代中国国家机构的不断严密。答案:C6.唐代中枢机构中书省、尚书省和门下省的精细分工体现了()A.施政观念上的民主追求B.剥夺相权的创新设计C.行政运作程序的有效制衡D.弱化君权的重要进步解析:本题旨在考查对唐代三省制的认识和理解。唐朝在中央设置三省,三省的长官都是宰相,各有分工,又相互牵制,这就削弱了相权,加强了皇权,达到了行政运作程序的有效制衡。答案:C7.(原创)唐朝时,政事堂一开始是三省长官议事的地方,非三省长官不得进入。后来,皇帝常常把一些官阶较低的官员加上“参与朝政”“参议得失”“参知政事”等头衔,让他们有资格进入政事堂参与朝政。这样做主要是为了()A.提高政府决策的效率B.增强政府决策的科学性C.进一步削弱宰相权力D.扩大唐政权的社会基础解析:随着政事堂议事参与者的增多,宰相的权力进一步分散和削弱,皇权得到进一步加强。答案:C8.下图所示为《唐书》所载830名进士的出身分布比例,由此可见,唐代科举制()A.为选拔士族子弟而设立B.仍然是九品中正制的翻版C.缩小了人才选拔的范围D.兼顾多个阶层但不完善解析:题干图片显示出,虽然唐代实行了科举制,扩大了选官的范围,但是,这一时期士族子弟仍占进士的71%,寒素子弟、小姓子弟所占的比重较小。这表明,当时的科举制并不完善。答案:D9.唐朝时广泛存在着“三十老明经,五十少进士”和“嗔目看明经,焚香待进士”的社会现象。上述现象表明()A.明经科是科举考试最重要的科目B.进士科在唐朝最受人重视C.明经和进士是科举考试两大科目D.考中进士可以直接成为官员解析:“三十老明经”,说明考中明经科较为容易;“五十少进士”,说明考中进士非常困难。“嗔目”有些不屑一顾的意思,“焚香”表明了对进士的重视。以上信息表明,唐朝时进士科很难考中,进士科在当时最受重视。答案:B10.宋代在各州郡设置通判,通判有权向朝廷直接奏报。宋统治者的这种做法()A.削弱了地方割据的物质基础B.削弱了地方割据的军事基础C.加强了中央对地...