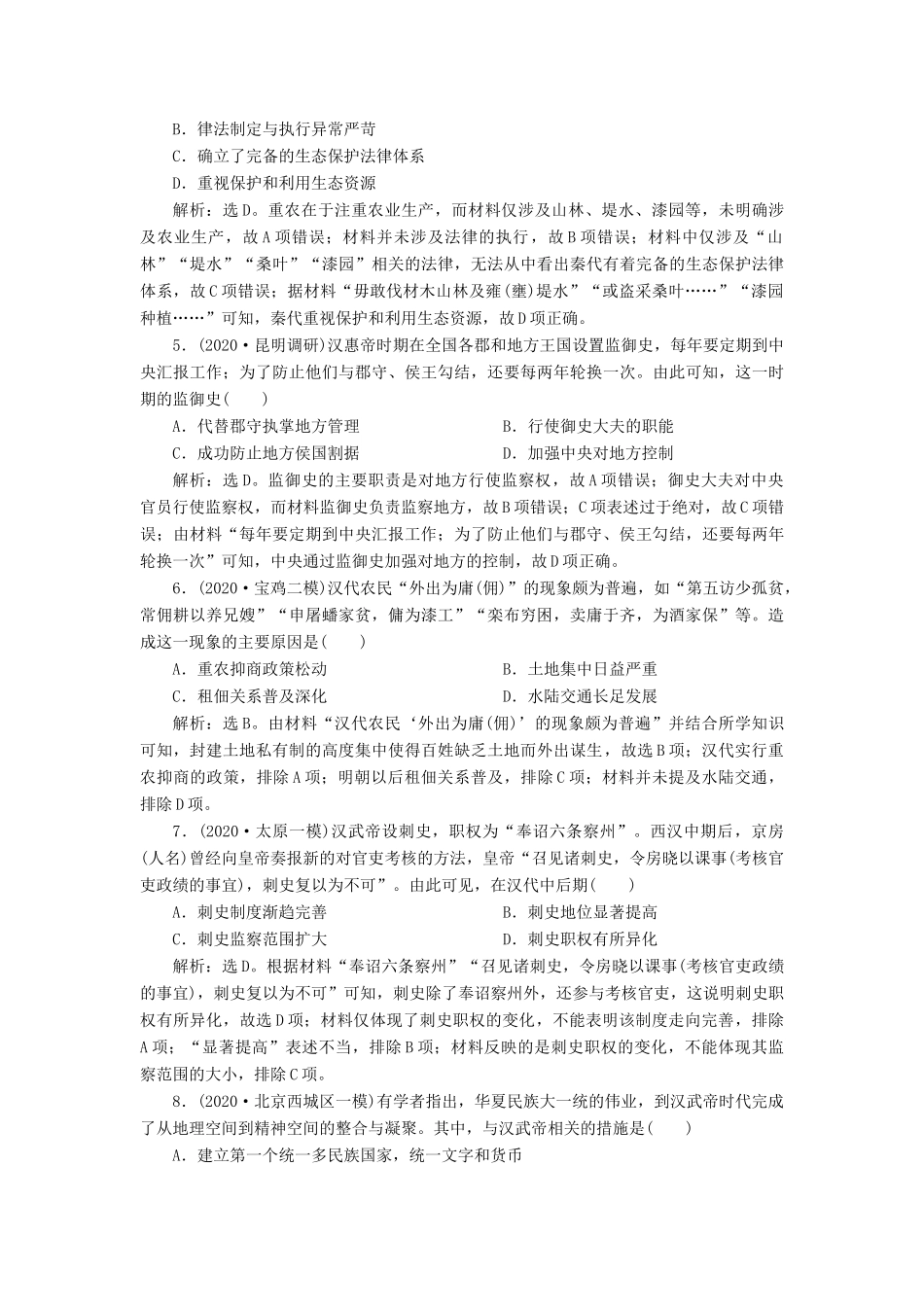

阶段质量检测(二)[学生用书P321(单独成册)](时间:45分钟,满分:85分)一、选择题(每题4分,共48分)1.(2020·聊城模拟)“秦兼天下,建皇帝之号,立百官之职,不师古,始罢侯置守。太尉主五兵,丞相总百官,又置御史大夫以贰于相。设郡守、郡尉、县令等以统地方。”材料主要表明秦朝()A.等级制度日趋固化B.监察体制正式形成C.创立官僚政治体制D.郡国并行体制终结解析:选C。依据题干“尉主五兵,丞相总百官,又置御史大夫以贰于相。设郡守、郡尉、县令等以统地方”并结合所学知识可知,秦朝君主专制中央集权制度已经建立,取代了以前的贵族政治,官僚体制建立,故选C项。2.(2020·南宁一模)秦统一六国后对官吏实行严格的上计制度,即下级官员须定期把自己所辖范围的户籍、钱谷、刑狱狱状等汇编成册,呈送上级,报告治理状况。据此可知这一制度旨在()A.完善选官制度B.增加政府收入C.强化君主权力D.加强中央集权解析:选D。上计制度有力地加强了对地方的管辖,旨在加强中央集权,故选D项;上计制度是一种监察制度而非选官制度,排除A项;上计制度是指地方定期向中央汇报工作,有利于中央加强对地方管理状况的了解,不能增加财政收入,排除B项;上计制度是关于中央与地方关系的政治制度,直接推动中央权力的增强,排除C项。3.(2020·昆明高三复习诊断)秦统一中国后,中央政府组织“实关中”,“徙天下豪富于咸阳十二万户”,以每户6口计,总数在70万以上。其主要目的是()A.加强君主专制主义统治B.促进全国经济协调发展C.强化关中地区中心地位D.加强中央对地方的控制解析:选C。据材料“中央政府组织‘实关中’,‘徙天下豪富于咸阳十二万户’”并结合所学知识可知,此举的目的是充实关中地区的人口,从而强化关中地区的中心地位故选C项。4.(2020·湖北省部分重点中学起点考试)记述出处“春二月,毋敢伐材木山林及雍(壅)堤水。”《秦律·田律》“或盗采桑叶,臧(脏)不盈一钱,何论?赀(罚,编者注)徭三旬。”《秦律》“漆园种植三年被评为下等者,对漆园的管理者啬夫除予以经济处罚外,还要处之于行政撤职,永不起用。”据云梦秦简《秦律杂抄》据以上记述能被认定的史实是秦代()A.“重农”是生态保护的主要出发点B.律法制定与执行异常严苛C.确立了完备的生态保护法律体系D.重视保护和利用生态资源解析:选D。重农在于注重农业生产,而材料仅涉及山林、堤水、漆园等,未明确涉及农业生产,故A项错误;材料并未涉及法律的执行,故B项错误;材料中仅涉及“山林”“堤水”“桑叶”“漆园”相关的法律,无法从中看出秦代有着完备的生态保护法律体系,故C项错误;据材料“毋敢伐材木山林及雍(壅)堤水”“或盗采桑叶……”“漆园种植……”可知,秦代重视保护和利用生态资源,故D项正确。5.(2020·昆明调研)汉惠帝时期在全国各郡和地方王国设置监御史,每年要定期到中央汇报工作;为了防止他们与郡守、侯王勾结,还要每两年轮换一次。由此可知,这一时期的监御史()A.代替郡守执掌地方管理B.行使御史大夫的职能C.成功防止地方侯国割据D.加强中央对地方控制解析:选D。监御史的主要职责是对地方行使监察权,故A项错误;御史大夫对中央官员行使监察权,而材料监御史负责监察地方,故B项错误;C项表述过于绝对,故C项错误;由材料“每年要定期到中央汇报工作;为了防止他们与郡守、侯王勾结,还要每两年轮换一次”可知,中央通过监御史加强对地方的控制,故D项正确。6.(2020·宝鸡二模)汉代农民“外出为庸(佣)”的现象颇为普遍,如“第五访少孤贫,常佣耕以养兄嫂”“申屠蟠家贫,傭为漆工”“栾布穷困,卖庸于齐,为酒家保”等。造成这一现象的主要原因是()A.重农抑商政策松动B.土地集中日益严重C.租佃关系普及深化D.水陆交通长足发展解析:选B。由材料“汉代农民‘外出为庸(佣)’的现象颇为普遍”并结合所学知识可知,封建土地私有制的高度集中使得百姓缺乏土地而外出谋生,故选B项;汉代实行重农抑商的政策,排除A项;明朝以后租佃关系普及,排除C项;材料并未提及水陆交通,排除D项。7.(2020·太原一模)汉武帝设刺史,职权为“奉诏六条察州”。西汉中期后,京房...