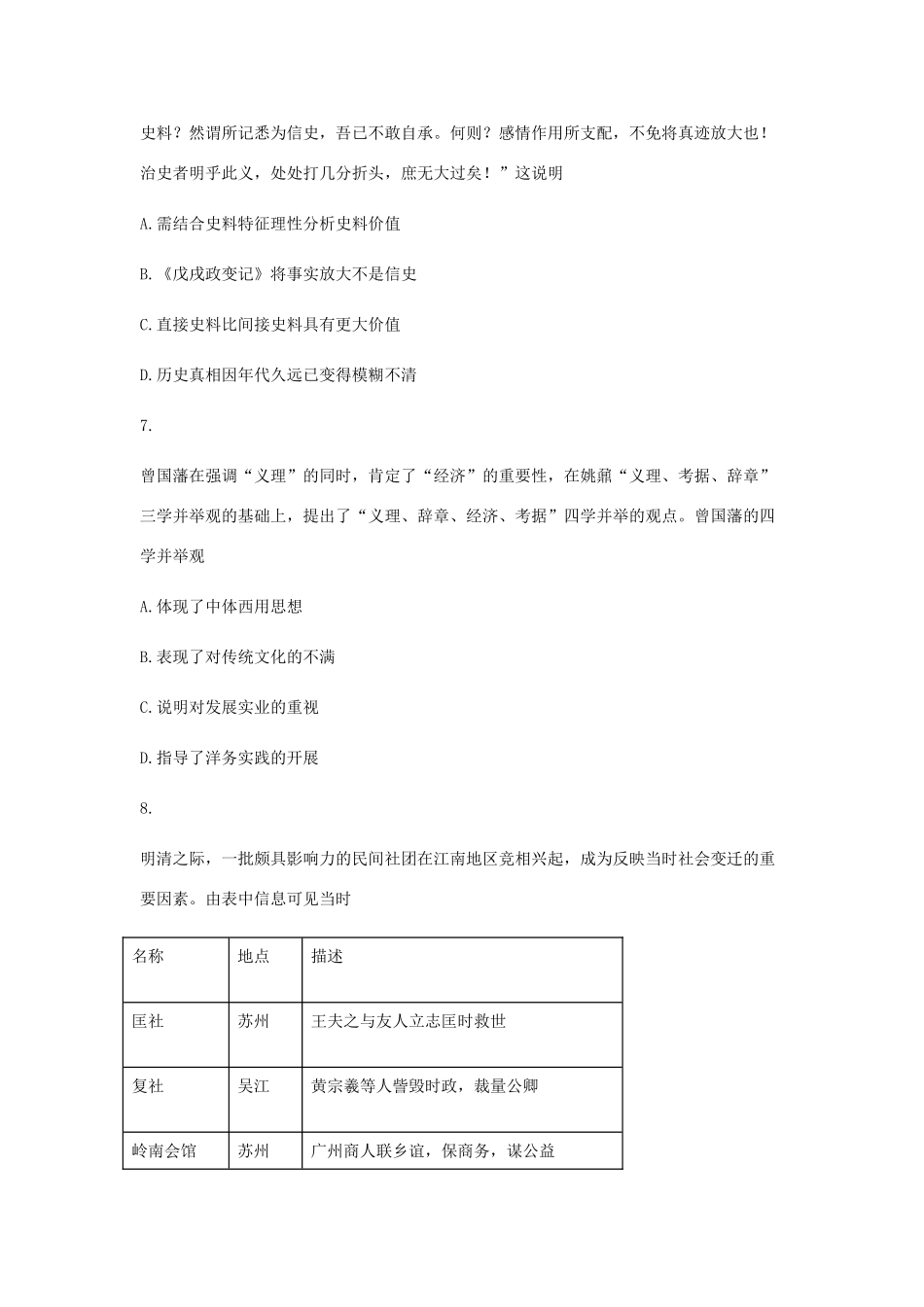

第二十课西学东渐同步训练一、选择题1.1898年孙宝碹写道:“澳洲土蜂无针。自窝蜂有针者入境,无针者不数年灭。余为之掩卷动色曰:诚如斯言,大地之上,我黄种及黑种、红种其危哉!”这表明他A.反对种族歧视政策,主张种族平等B.从生物学实例得出了不合理认识C.接受进化论,认识到民族危机严重D.认同革命思想反对盲从盲信现象2.1895年,严复在《原强》中阐述了“自由为体,民主为用”的思想。张之洞于光绪二十四年(1898年)发表《劝学篇》,把“中体西用”的思想发挥到了极致。晚清“体用之争”A.割裂了传统的中国文化B.促进了人们思想的启蒙C.都是为了维护封建制度D.表明民主自由深入人心3.钱穆在《国史大纲》中指出:“惜乎当时《注:19世纪末)已届学绝道丧之际,学术之培养之成熟,非短时间所能期望。……而外患之侵逼日紧,内政之腐败依然,一般人心再不能按排,于是对全部政治彻底改革之要求蓬勃四起。”这一认识A.解释了维新运动兴起的必然性B.说明了文化革命势在必行C.反映了国人救亡图存的曲折D.促进三民主义思想的提出4.有人说洋务运动是“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫”。这里的“柳”是指A.增强封建统治的力量B.出现新的经济因素和阶级力量C.抑制外国经济实力的扩张D.引进近代科学技术5.长久以来在中国社会形成的“贵华夏”“贱夷狄”的传统思想观念的藩篱开始被冲破,一批先进的地主阶级知识分子开始以一种新的眼光审视世界,这一新的眼光主要新在A.知识界出现了“经世致用”的呼声B.鸦片战争的失败激发了国人的爱国心C.一些有识之士开启了学习西方的思潮D.“强国御辱”成为那个时代的最强音6.梁启超说:“吾二十年前所著《戊戌政变记》,后之作清史者记戊戌事,谁不认为可贵之史料?然谓所记悉为信史,吾已不敢自承。何则?感情作用所支配,不免将真迹放大也!治史者明乎此义,处处打几分折头,庶无大过矣!”这说明A.需结合史料特征理性分析史料价值B.《戊戌政变记》将事实放大不是信史C.直接史料比间接史料具有更大价值D.历史真相因年代久远已变得模糊不清7.曾国藩在强调“义理”的同时,肯定了“经济”的重要性,在姚鼐“义理、考据、辞章”三学并举观的基础上,提出了“义理、辞章、经济、考据”四学并举的观点。曾国藩的四学并举观A.体现了中体西用思想B.表现了对传统文化的不满C.说明对发展实业的重视D.指导了洋务实践的开展8.明清之际,一批颇具影响力的民间社团在江南地区竞相兴起,成为反映当时社会变迁的重要因素。由表中信息可见当时名称地点描述匡社苏州王夫之与友人立志匡时救世复社吴江黄宗羲等人訾毁时政,裁量公卿岭南会馆苏州广州商人联乡谊,保商务,谋公益讲学会无锡东椿书院组织学者面向大众,讲求实学A.江南成为文化中心B.文化政策相对宽松C.经世致用思潮兴起D.传统四民结构松动9.1902年颁布的《钦定京师大学堂章程》记载“京师大学堂主持教育,宜合通国之精神脉络而统筹之。将来全国学校事宜,请由京师大学堂将应调查各项拟规定格式薄,颁发各省学堂,于每岁散学后,照格填注通报京师大学堂。”由此可知京师大学堂A.改革教育体制以适应变法需求B.学习西方的教育管理体制C.具有管辖全国教育的行政能力D.开创了官员选拔的新形式10.在学术界,颐和园最先吸引人们关注的是其兴建经费与近代海军的关系。19世纪末康有为、梁启超、邹容等宣传干将,都将矛头对准颐和园,使得颐和园的建设经费问题成为当时学术研究的重点问题。这种现象的出现是根源于A.政治斗争的需要B.民主思想的传播C.近代海军的发展D.甲午战争的失败11.近代中国向西方学习,经历了学“器”、学“制”、学“神”三个阶段。能作为这三个阶段的标志性事件是A.洋务运动、戊戌变法、辛亥革命B.太平天国、戊戌变法、辛亥革命C.洋务运动、辛亥革命、新文化运动D.戊戌变法、辛亥革命、新文化运动12.京师同文馆总教习、美国人丁韪良说:“有希望革新这古老的帝国的是新教育,新教育的肇端是同文馆。”下列各项中最能支持这一观点的是,同文馆A.是由洋务派创办的第一所外语学校B.教学目标和内容迥异于传统教育C.基于当时外交和洋务的需要而创办D.引进了一整套西方学校管理方式13.1895年前...