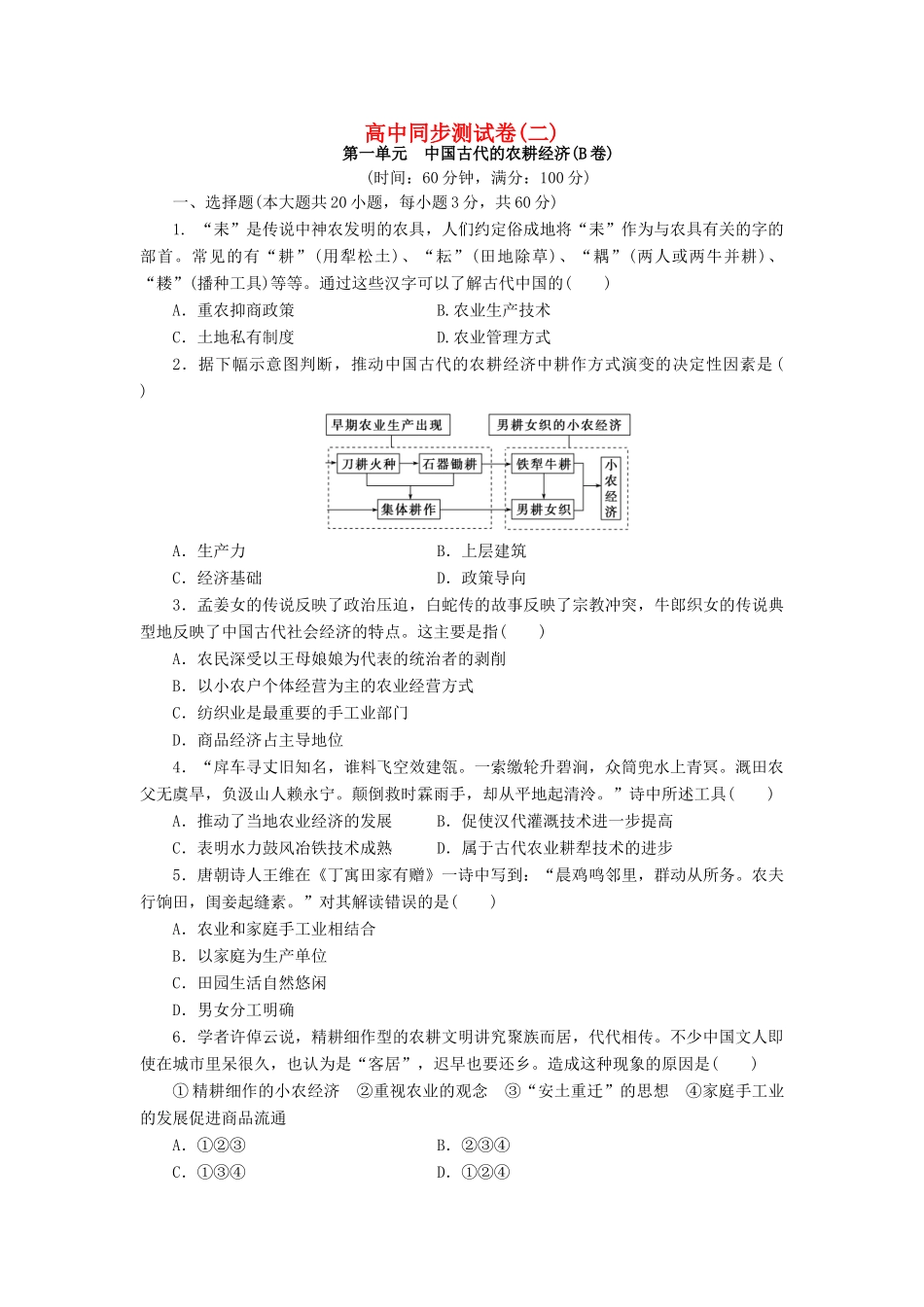

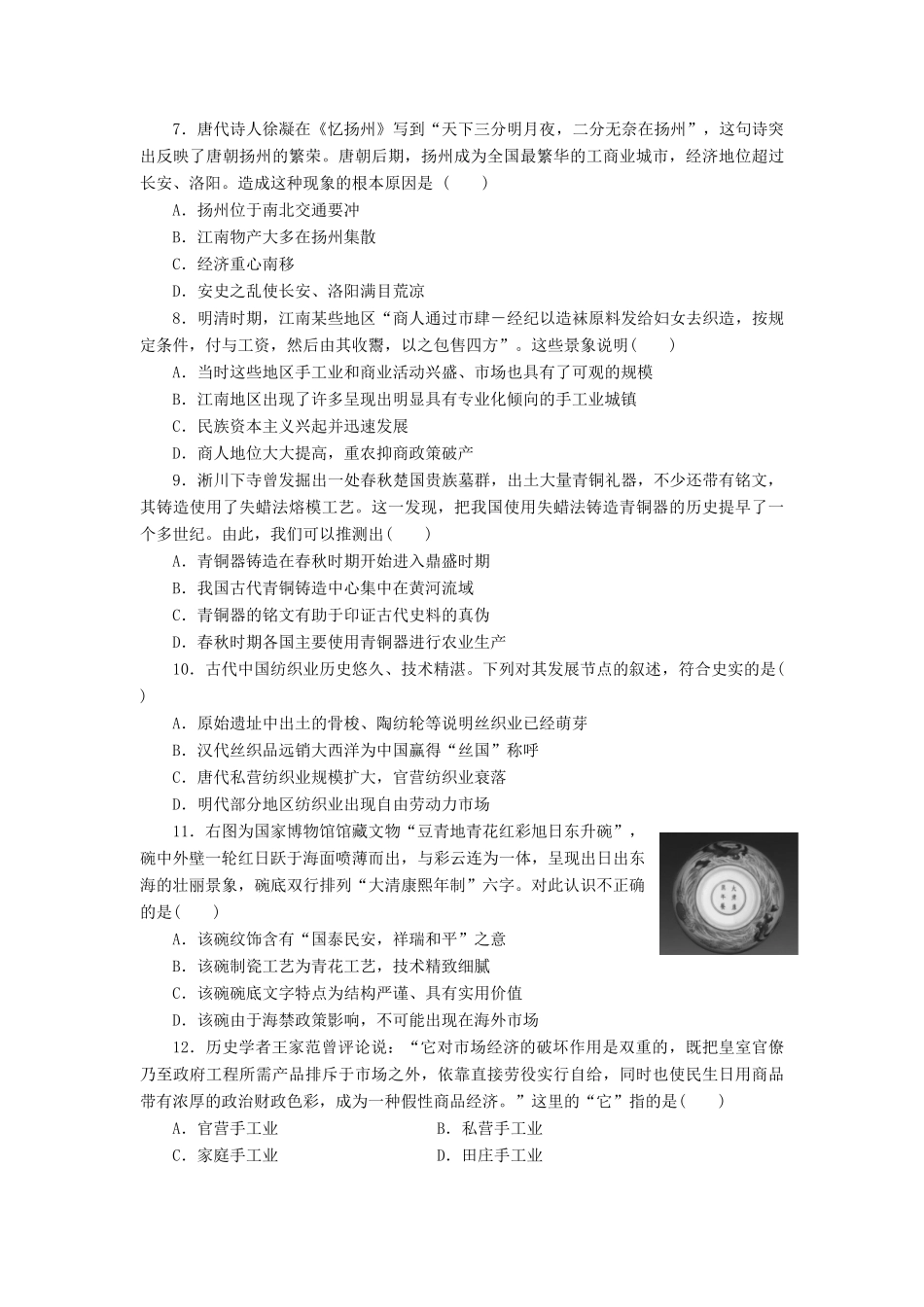

高中同步测试卷(二)第一单元中国古代的农耕经济(B卷)(时间:60分钟,满分:100分)一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)1.“耒”是传说中神农发明的农具,人们约定俗成地将“耒”作为与农具有关的字的部首。常见的有“耕”(用犁松土)、“耘”(田地除草)、“耦”(两人或两牛并耕)、“耧”(播种工具)等等。通过这些汉字可以了解古代中国的()A.重农抑商政策B.农业生产技术C.土地私有制度D.农业管理方式2.据下幅示意图判断,推动中国古代的农耕经济中耕作方式演变的决定性因素是()A.生产力B.上层建筑C.经济基础D.政策导向3.孟姜女的传说反映了政治压迫,白蛇传的故事反映了宗教冲突,牛郎织女的传说典型地反映了中国古代社会经济的特点。这主要是指()A.农民深受以王母娘娘为代表的统治者的剥削B.以小农户个体经营为主的农业经营方式C.纺织业是最重要的手工业部门D.商品经济占主导地位4.“戽车寻丈旧知名,谁料飞空效建瓴。一索缴轮升碧涧,众筒兜水上青冥。溉田农父无虞旱,负汲山人赖永宁。颠倒救时霖雨手,却从平地起清泠。”诗中所述工具()A.推动了当地农业经济的发展B.促使汉代灌溉技术进一步提高C.表明水力鼓风冶铁技术成熟D.属于古代农业耕犁技术的进步5.唐朝诗人王维在《丁寓田家有赠》一诗中写到:“晨鸡鸣邻里,群动从所务。农夫行饷田,闺妾起缝素。”对其解读错误的是()A.农业和家庭手工业相结合B.以家庭为生产单位C.田园生活自然悠闲D.男女分工明确6.学者许倬云说,精耕细作型的农耕文明讲究聚族而居,代代相传。不少中国文人即使在城市里呆很久,也认为是“客居”,迟早也要还乡。造成这种现象的原因是()①精耕细作的小农经济②重视农业的观念③“安土重迁”的思想④家庭手工业的发展促进商品流通A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④7.唐代诗人徐凝在《忆扬州》写到“天下三分明月夜,二分无奈在扬州”,这句诗突出反映了唐朝扬州的繁荣。唐朝后期,扬州成为全国最繁华的工商业城市,经济地位超过长安、洛阳。造成这种现象的根本原因是()A.扬州位于南北交通要冲B.江南物产大多在扬州集散C.经济重心南移D.安史之乱使长安、洛阳满目荒凉8.明清时期,江南某些地区“商人通过市肆-经纪以造袜原料发给妇女去织造,按规定条件,付与工资,然后由其收鬻,以之包售四方”。这些景象说明()A.当时这些地区手工业和商业活动兴盛、市场也具有了可观的规模B.江南地区出现了许多呈现出明显具有专业化倾向的手工业城镇C.民族资本主义兴起并迅速发展D.商人地位大大提高,重农抑商政策破产9.淅川下寺曾发掘出一处春秋楚国贵族墓群,出土大量青铜礼器,不少还带有铭文,其铸造使用了失蜡法熔模工艺。这一发现,把我国使用失蜡法铸造青铜器的历史提早了一个多世纪。由此,我们可以推测出()A.青铜器铸造在春秋时期开始进入鼎盛时期B.我国古代青铜铸造中心集中在黄河流域C.青铜器的铭文有助于印证古代史料的真伪D.春秋时期各国主要使用青铜器进行农业生产10.古代中国纺织业历史悠久、技术精湛。下列对其发展节点的叙述,符合史实的是()A.原始遗址中出土的骨梭、陶纺轮等说明丝织业已经萌芽B.汉代丝织品远销大西洋为中国赢得“丝国”称呼C.唐代私营纺织业规模扩大,官营纺织业衰落D.明代部分地区纺织业出现自由劳动力市场11.右图为国家博物馆馆藏文物“豆青地青花红彩旭日东升碗”,碗中外壁一轮红日跃于海面喷薄而出,与彩云连为一体,呈现出日出东海的壮丽景象,碗底双行排列“大清康熙年制”六字。对此认识不正确的是()A.该碗纹饰含有“国泰民安,祥瑞和平”之意B.该碗制瓷工艺为青花工艺,技术精致细腻C.该碗碗底文字特点为结构严谨、具有实用价值D.该碗由于海禁政策影响,不可能出现在海外市场12.历史学者王家范曾评论说:“它对市场经济的破坏作用是双重的,既把皇室官僚乃至政府工程所需产品排斥于市场之外,依靠直接劳役实行自给,同时也使民生日用商品带有浓厚的政治财政色彩,成为一种假性商品经济。”这里的“它”指的是()A.官营手工业B.私营手工业C.家庭手工业D.田庄手工业13.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史:从史...