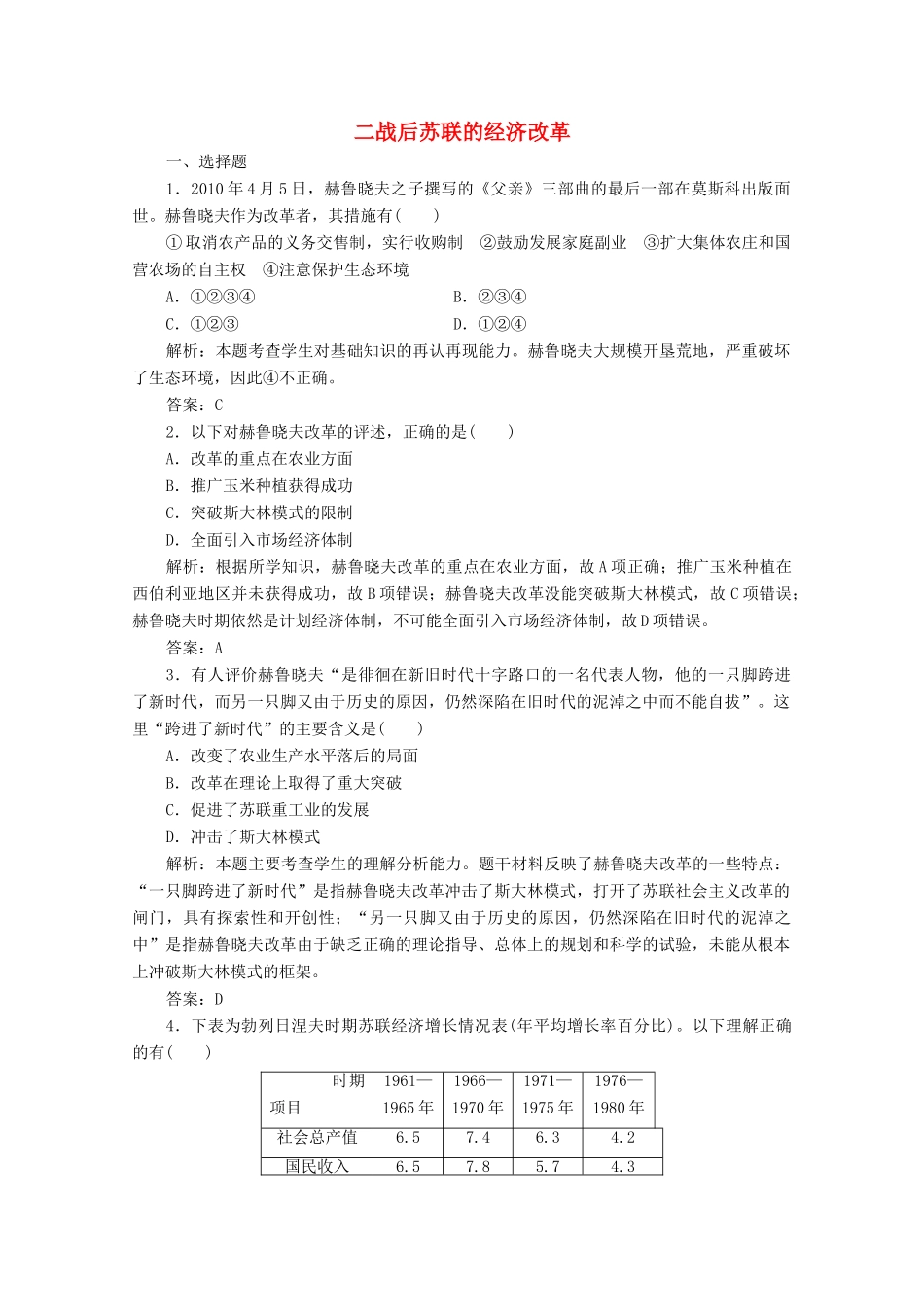

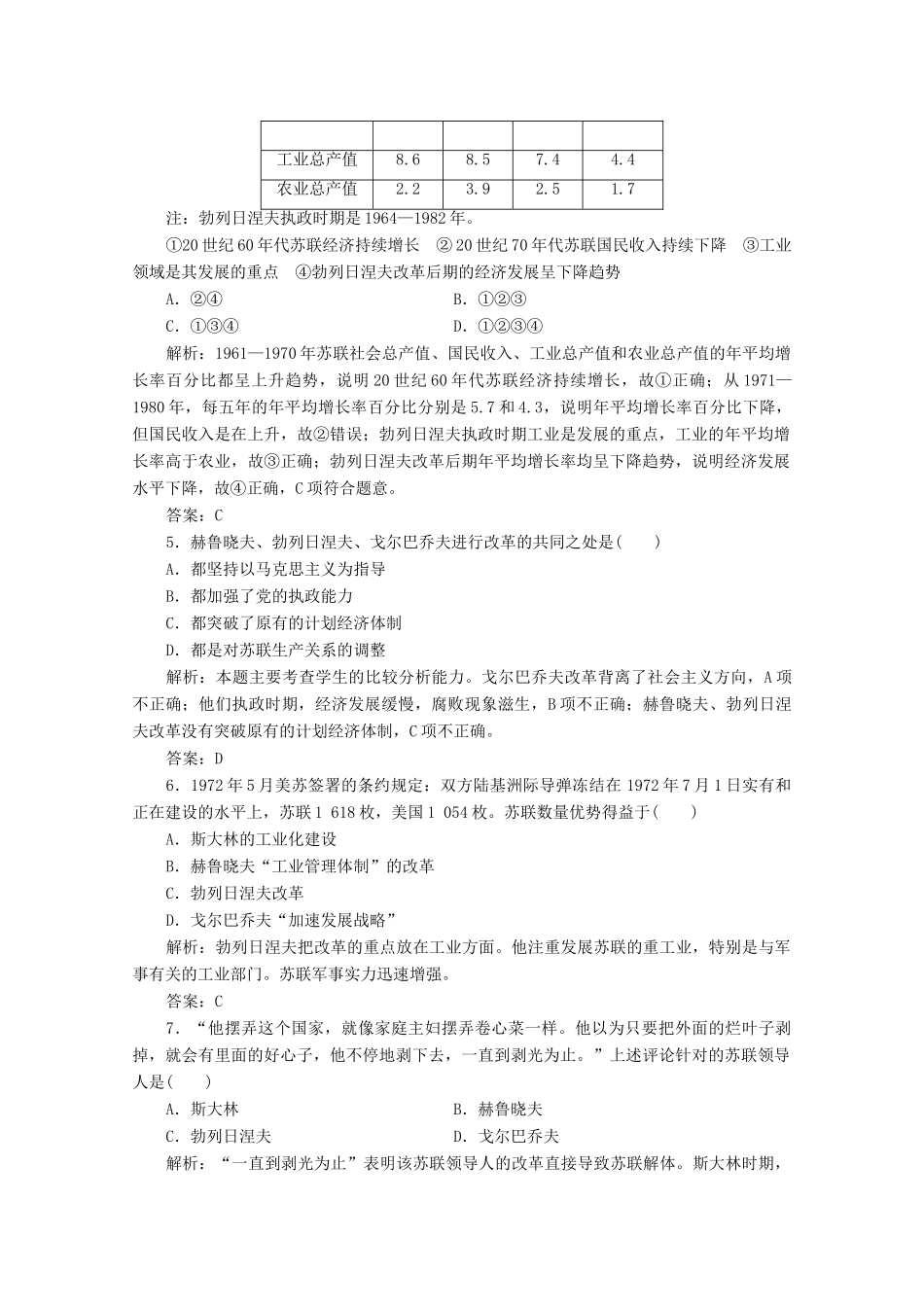

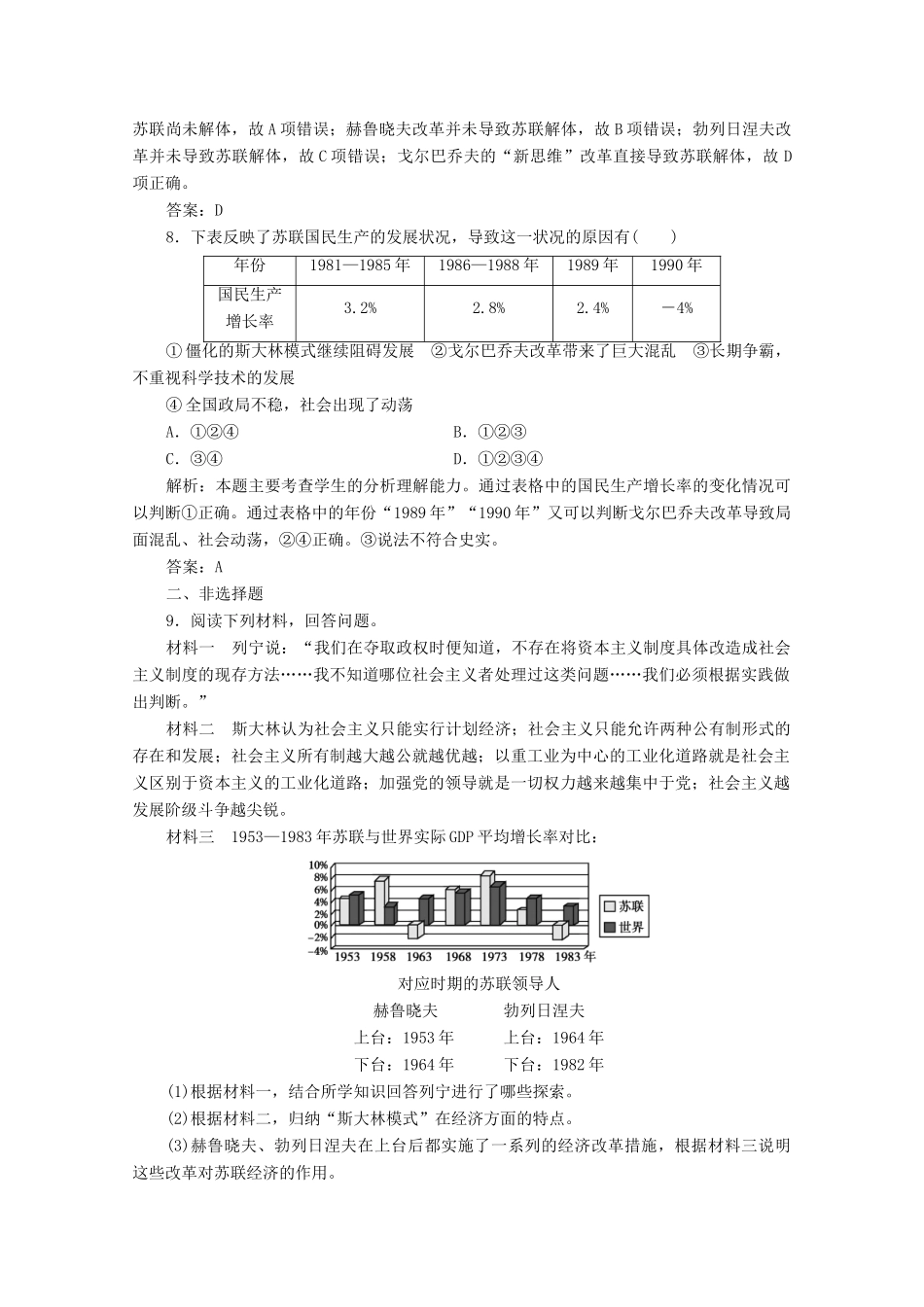

二战后苏联的经济改革一、选择题1.2010年4月5日,赫鲁晓夫之子撰写的《父亲》三部曲的最后一部在莫斯科出版面世。赫鲁晓夫作为改革者,其措施有()①取消农产品的义务交售制,实行收购制②鼓励发展家庭副业③扩大集体农庄和国营农场的自主权④注意保护生态环境A.①②③④B.②③④C.①②③D.①②④解析:本题考查学生对基础知识的再认再现能力。赫鲁晓夫大规模开垦荒地,严重破坏了生态环境,因此④不正确。答案:C2.以下对赫鲁晓夫改革的评述,正确的是()A.改革的重点在农业方面B.推广玉米种植获得成功C.突破斯大林模式的限制D.全面引入市场经济体制解析:根据所学知识,赫鲁晓夫改革的重点在农业方面,故A项正确;推广玉米种植在西伯利亚地区并未获得成功,故B项错误;赫鲁晓夫改革没能突破斯大林模式,故C项错误;赫鲁晓夫时期依然是计划经济体制,不可能全面引入市场经济体制,故D项错误。答案:A3.有人评价赫鲁晓夫“是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚又由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥淖之中而不能自拔”。这里“跨进了新时代”的主要含义是()A.改变了农业生产水平落后的局面B.改革在理论上取得了重大突破C.促进了苏联重工业的发展D.冲击了斯大林模式解析:本题主要考查学生的理解分析能力。题干材料反映了赫鲁晓夫改革的一些特点:“一只脚跨进了新时代”是指赫鲁晓夫改革冲击了斯大林模式,打开了苏联社会主义改革的闸门,具有探索性和开创性;“另一只脚又由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥淖之中”是指赫鲁晓夫改革由于缺乏正确的理论指导、总体上的规划和科学的试验,未能从根本上冲破斯大林模式的框架。答案:D4.下表为勃列日涅夫时期苏联经济增长情况表(年平均增长率百分比)。以下理解正确的有()时期项目1961—1965年1966—1970年1971—1975年1976—1980年社会总产值6.57.46.34.2国民收入6.57.85.74.3工业总产值8.68.57.44.4农业总产值2.23.92.51.7注:勃列日涅夫执政时期是1964—1982年。①20世纪60年代苏联经济持续增长②20世纪70年代苏联国民收入持续下降③工业领域是其发展的重点④勃列日涅夫改革后期的经济发展呈下降趋势A.②④B.①②③C.①③④D.①②③④解析:1961—1970年苏联社会总产值、国民收入、工业总产值和农业总产值的年平均增长率百分比都呈上升趋势,说明20世纪60年代苏联经济持续增长,故①正确;从1971—1980年,每五年的年平均增长率百分比分别是5.7和4.3,说明年平均增长率百分比下降,但国民收入是在上升,故②错误;勃列日涅夫执政时期工业是发展的重点,工业的年平均增长率高于农业,故③正确;勃列日涅夫改革后期年平均增长率均呈下降趋势,说明经济发展水平下降,故④正确,C项符合题意。答案:C5.赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫进行改革的共同之处是()A.都坚持以马克思主义为指导B.都加强了党的执政能力C.都突破了原有的计划经济体制D.都是对苏联生产关系的调整解析:本题主要考查学生的比较分析能力。戈尔巴乔夫改革背离了社会主义方向,A项不正确;他们执政时期,经济发展缓慢,腐败现象滋生,B项不正确;赫鲁晓夫、勃列日涅夫改革没有突破原有的计划经济体制,C项不正确。答案:D6.1972年5月美苏签署的条约规定:双方陆基洲际导弹冻结在1972年7月1日实有和正在建设的水平上,苏联1618枚,美国1054枚。苏联数量优势得益于()A.斯大林的工业化建设B.赫鲁晓夫“工业管理体制”的改革C.勃列日涅夫改革D.戈尔巴乔夫“加速发展战略”解析:勃列日涅夫把改革的重点放在工业方面。他注重发展苏联的重工业,特别是与军事有关的工业部门。苏联军事实力迅速增强。答案:C7.“他摆弄这个国家,就像家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里面的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。”上述评论针对的苏联领导人是()A.斯大林B.赫鲁晓夫C.勃列日涅夫D.戈尔巴乔夫解析:“一直到剥光为止”表明该苏联领导人的改革直接导致苏联解体。斯大林时期,苏联尚未解体,故A项错误;赫鲁晓夫改革并未导致苏联解体,故B项错误;勃列日涅夫改...