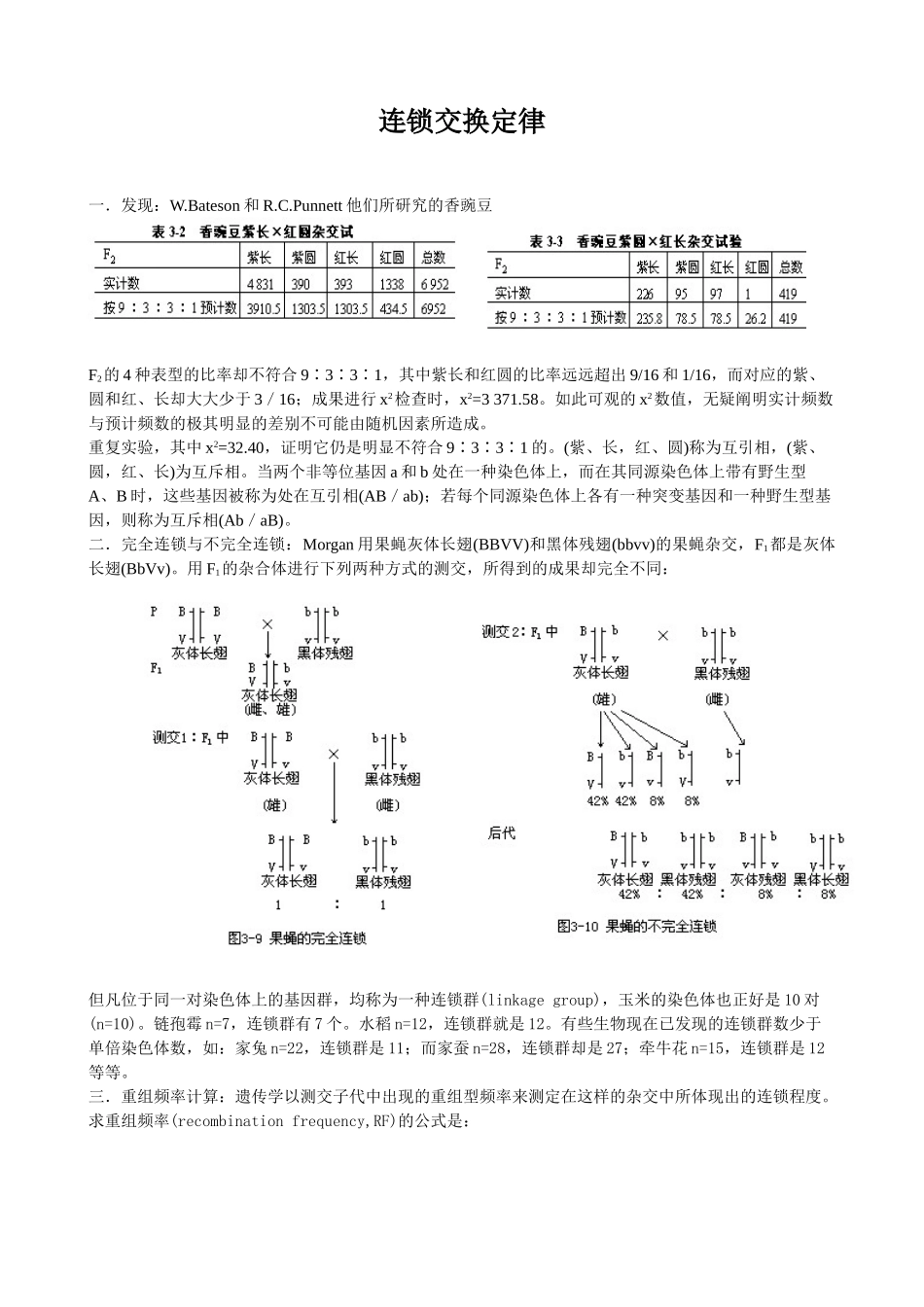

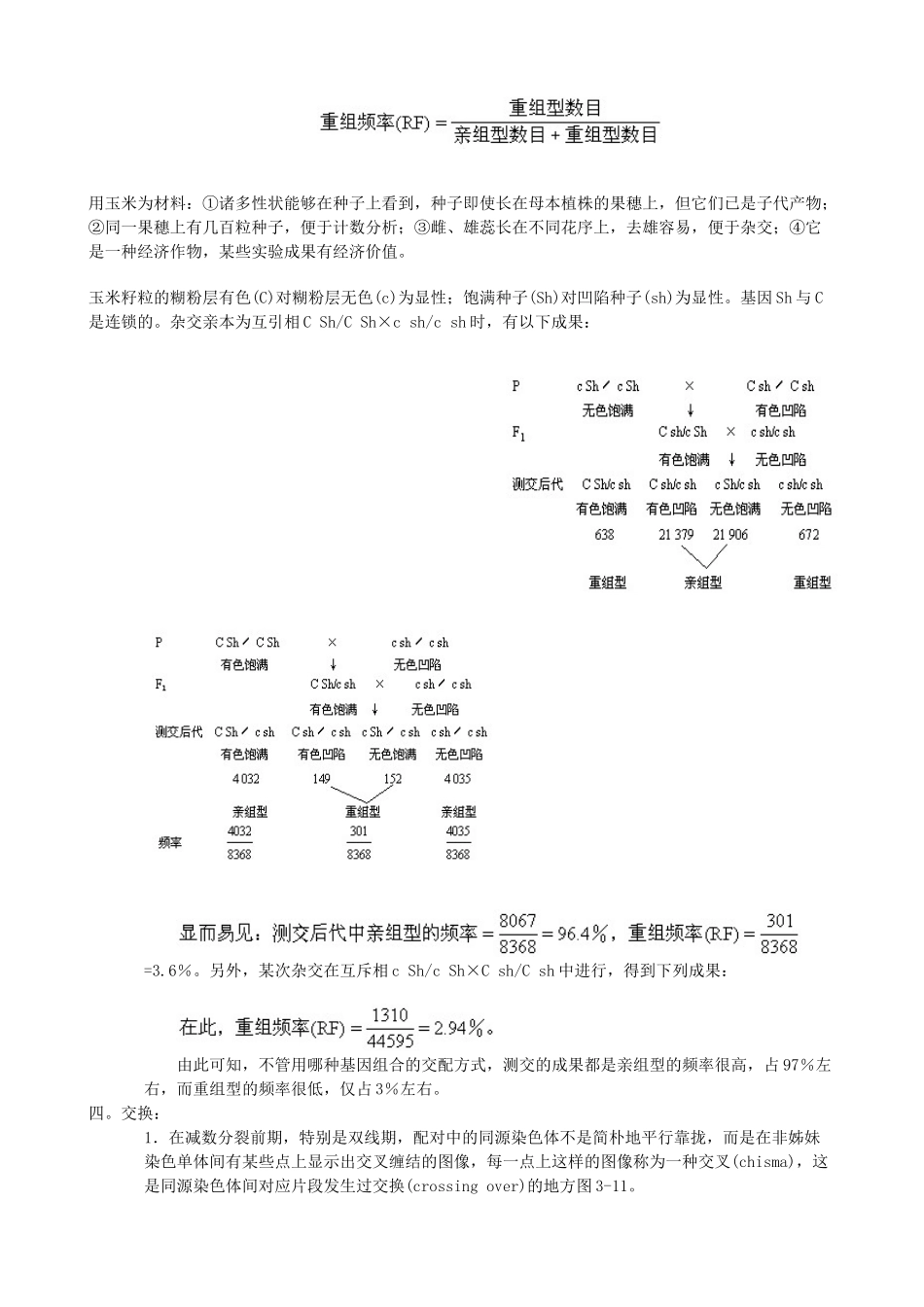

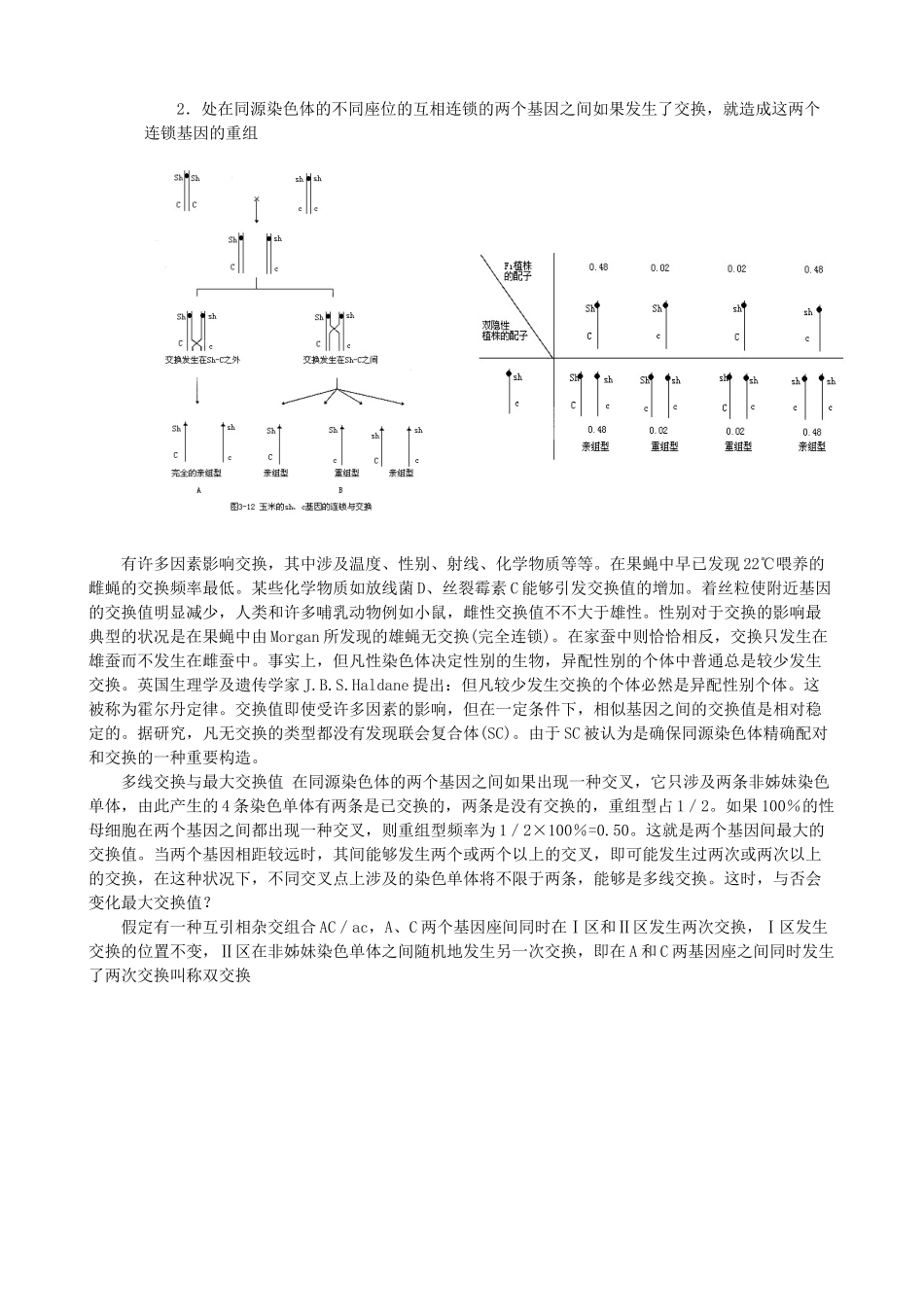

连锁交换定律一.发现:W.Bateson和R.C.Punnett他们所研究的香豌豆F2的4种表型的比率却不符合9∶3∶3∶1,其中紫长和红圆的比率远远超出9/16和1/16,而对应的紫、圆和红、长却大大少于3/16;成果进行x2检查时,x2=3371.58。如此可观的x2数值,无疑阐明实计频数与预计频数的极其明显的差别不可能由随机因素所造成。重复实验,其中x2=32.40,证明它仍是明显不符合9∶3∶3∶1的。(紫、长,红、圆)称为互引相,(紫、圆,红、长)为互斥相。当两个非等位基因a和b处在一种染色体上,而在其同源染色体上带有野生型A、B时,这些基因被称为处在互引相(AB/ab);若每个同源染色体上各有一种突变基因和一种野生型基因,则称为互斥相(Ab/aB)。二.完全连锁与不完全连锁:Morgan用果蝇灰体长翅(BBVV)和黑体残翅(bbvv)的果蝇杂交,F1都是灰体长翅(BbVv)。用F1的杂合体进行下列两种方式的测交,所得到的成果却完全不同:但凡位于同一对染色体上的基因群,均称为一种连锁群(linkagegroup),玉米的染色体也正好是10对(n=10)。链孢霉n=7,连锁群有7个。水稻n=12,连锁群就是12。有些生物现在已发现的连锁群数少于单倍染色体数,如:家兔n=22,连锁群是11;而家蚕n=28,连锁群却是27;牵牛花n=15,连锁群是12等等。三.重组频率计算:遗传学以测交子代中出现的重组型频率来测定在这样的杂交中所体现出的连锁程度。求重组频率(recombinationfrequency,RF)的公式是:用玉米为材料:①诸多性状能够在种子上看到,种子即使长在母本植株的果穗上,但它们已是子代产物;②同一果穗上有几百粒种子,便于计数分析;③雌、雄蕊长在不同花序上,去雄容易,便于杂交;④它是一种经济作物,某些实验成果有经济价值。玉米籽粒的糊粉层有色(C)对糊粉层无色(c)为显性;饱满种子(Sh)对凹陷种子(sh)为显性。基因Sh与C是连锁的。杂交亲本为互引相CSh/CSh×csh/csh时,有以下成果:=3.6%。另外,某次杂交在互斥相cSh/cSh×Csh/Csh中进行,得到下列成果:由此可知,不管用哪种基因组合的交配方式,测交的成果都是亲组型的频率很高,占97%左右,而重组型的频率很低,仅占3%左右。四。交换:1.在减数分裂前期,特别是双线期,配对中的同源染色体不是简朴地平行靠拢,而是在非姊妹染色单体间有某些点上显示出交叉缠结的图像,每一点上这样的图像称为一种交叉(chisma),这是同源染色体间对应片段发生过交换(crossingover)的地方图3-11。2.处在同源染色体的不同座位的互相连锁的两个基因之间如果发生了交换,就造成这两个连锁基因的重组有许多因素影响交换,其中涉及温度、性别、射线、化学物质等等。在果蝇中早已发现22℃喂养的雌蝇的交换频率最低。某些化学物质如放线菌D、丝裂霉素C能够引发交换值的增加。着丝粒使附近基因的交换值明显减少,人类和许多哺乳动物例如小鼠,雌性交换值不不大于雄性。性别对于交换的影响最典型的状况是在果蝇中由Morgan所发现的雄蝇无交换(完全连锁)。在家蚕中则恰恰相反,交换只发生在雄蚕而不发生在雌蚕中。事实上,但凡性染色体决定性别的生物,异配性别的个体中普通总是较少发生交换。英国生理学及遗传学家J.B.S.Haldane提出:但凡较少发生交换的个体必然是异配性别个体。这被称为霍尔丹定律。交换值即使受许多因素的影响,但在一定条件下,相似基因之间的交换值是相对稳定的。据研究,凡无交换的类型都没有发现联会复合体(SC)。由于SC被认为是确保同源染色体精确配对和交换的一种重要构造。多线交换与最大交换值在同源染色体的两个基因之间如果出现一种交叉,它只涉及两条非姊妹染色单体,由此产生的4条染色单体有两条是已交换的,两条是没有交换的,重组型占1/2。如果100%的性母细胞在两个基因之间都出现一种交叉,则重组型频率为1/2×100%=0.50。这就是两个基因间最大的交换值。当两个基因相距较远时,其间能够发生两个或两个以上的交叉,即可能发生过两次或两次以上的交换,在这种状况下,不同交叉点上涉及的染色单体将不限于两条,能够是多线交换。这时,与否会变化最大交换值?假定有一种互引相杂交组合AC/ac,A、C两个基因座间同时在Ⅰ区和Ⅱ区发生两次交换,Ⅰ区发生交换...