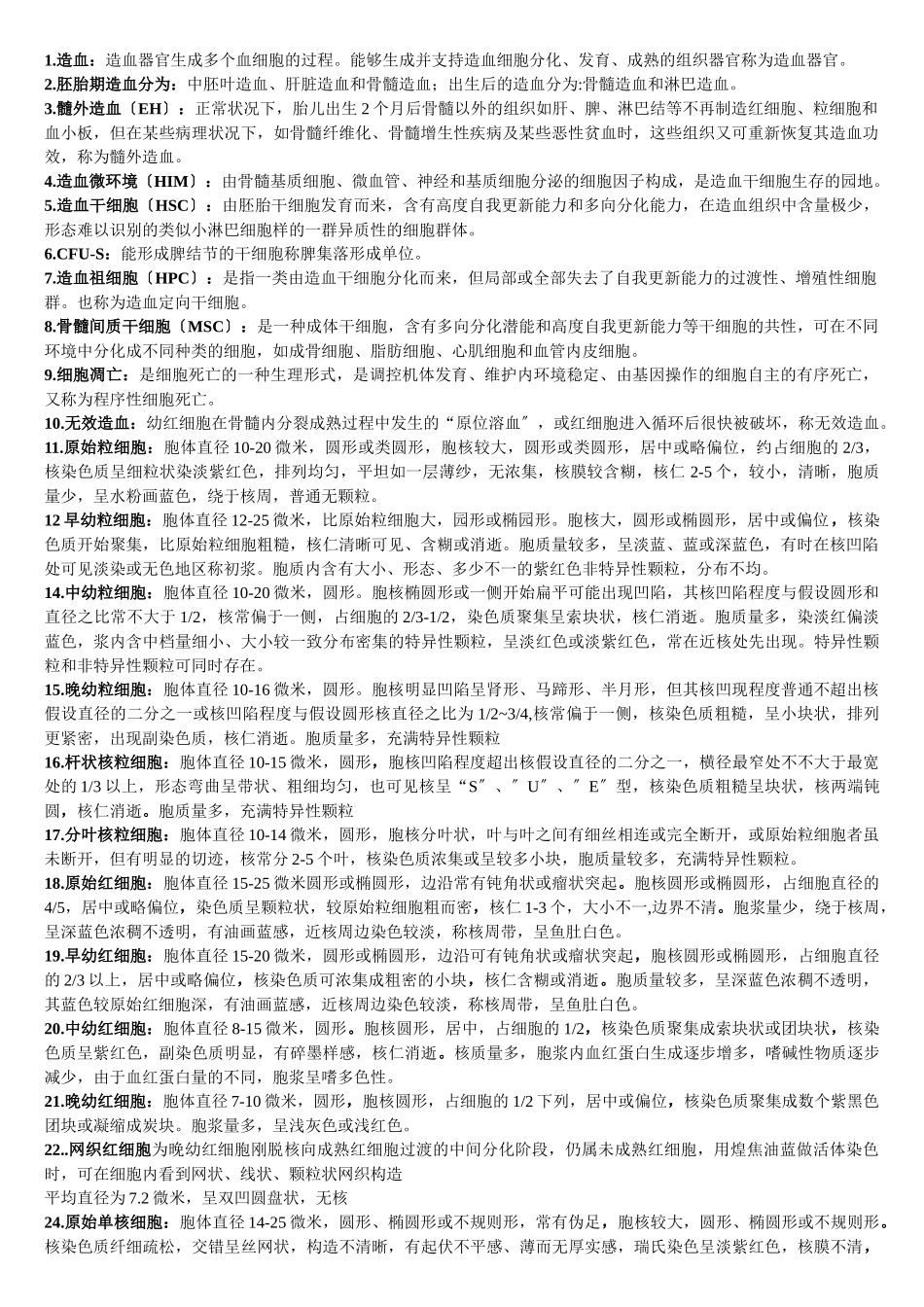

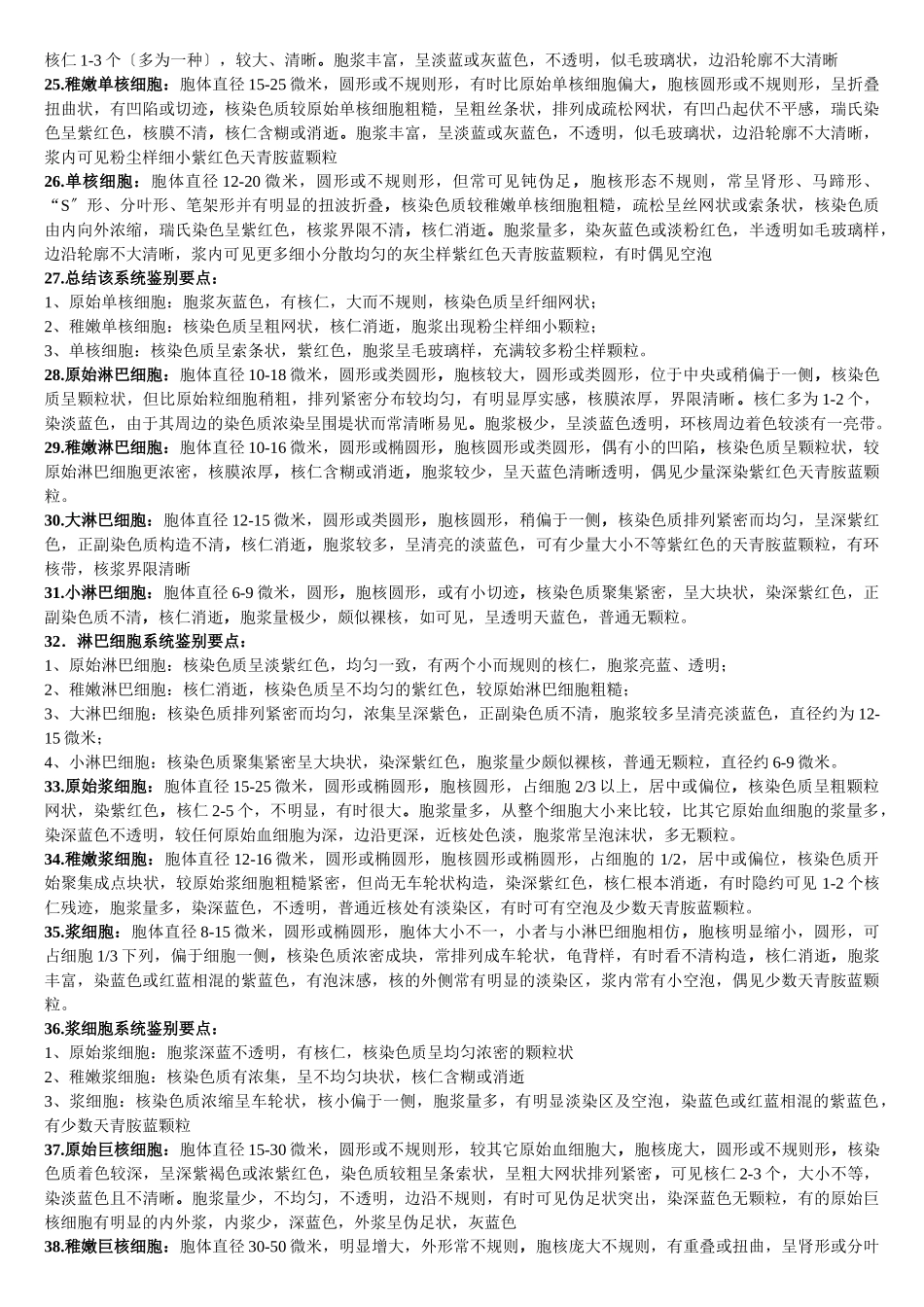

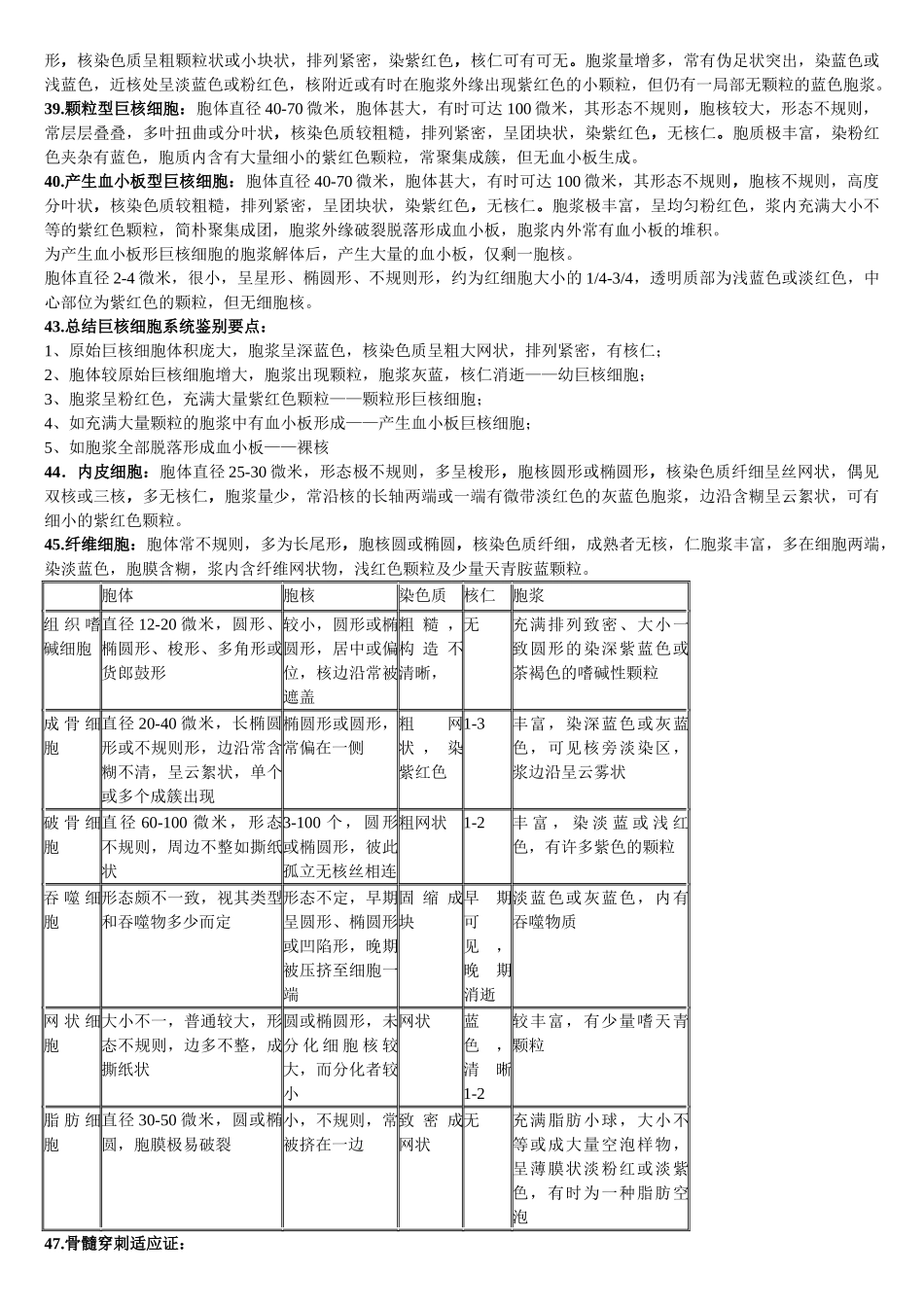

1.造血:造血器官生成多个血细胞的过程。能够生成并支持造血细胞分化、发育、成熟的组织器官称为造血器官。2.胚胎期造血分为:中胚叶造血、肝脏造血和骨髓造血;出生后的造血分为:骨髓造血和淋巴造血。3.髓外造血〔EH〕:正常状况下,胎儿出生2个月后骨髓以外的组织如肝、脾、淋巴结等不再制造红细胞、粒细胞和血小板,但在某些病理状况下,如骨髓纤维化、骨髓增生性疾病及某些恶性贫血时,这些组织又可重新恢复其造血功效,称为髓外造血。4.造血微环境〔HIM〕:由骨髓基质细胞、微血管、神经和基质细胞分泌的细胞因子构成,是造血干细胞生存的园地。5.造血干细胞〔HSC〕:由胚胎干细胞发育而来,含有高度自我更新能力和多向分化能力,在造血组织中含量极少,形态难以识别的类似小淋巴细胞样的一群异质性的细胞群体。6.CFU-S:能形成脾结节的干细胞称脾集落形成单位。7.造血祖细胞〔HPC〕:是指一类由造血干细胞分化而来,但局部或全部失去了自我更新能力的过渡性、增殖性细胞群。也称为造血定向干细胞。8.骨髓间质干细胞〔MSC〕:是一种成体干细胞,含有多向分化潜能和高度自我更新能力等干细胞的共性,可在不同环境中分化成不同种类的细胞,如成骨细胞、脂肪细胞、心肌细胞和血管内皮细胞。9.细胞凋亡:是细胞死亡的一种生理形式,是调控机体发育、维护内环境稳定、由基因操作的细胞自主的有序死亡,又称为程序性细胞死亡。10.无效造血:幼红细胞在骨髓内分裂成熟过程中发生的“原位溶血〞,或红细胞进入循环后很快被破坏,称无效造血。11.原始粒细胞:胞体直径10-20微米,圆形或类圆形,胞核较大,圆形或类圆形,居中或略偏位,约占细胞的2/3,核染色质呈细粒状染淡紫红色,排列均匀,平坦如一层薄纱,无浓集,核膜较含糊,核仁2-5个,较小,清晰,胞质量少,呈水粉画蓝色,绕于核周,普通无颗粒。12早幼粒细胞:胞体直径12-25微米,比原始粒细胞大,园形或椭园形。胞核大,圆形或椭圆形,居中或偏位,核染色质开始聚集,比原始粒细胞粗糙,核仁清晰可见、含糊或消逝。胞质量较多,呈淡蓝、蓝或深蓝色,有时在核凹陷处可见淡染或无色地区称初浆。胞质内含有大小、形态、多少不一的紫红色非特异性颗粒,分布不均。14.中幼粒细胞:胞体直径10-20微米,圆形。胞核椭圆形或一侧开始扁平可能出现凹陷,其核凹陷程度与假设圆形和直径之比常不大于1/2,核常偏于一侧,占细胞的2/3-1/2,染色质聚集呈索块状,核仁消逝。胞质量多,染淡红偏淡蓝色,浆内含中档量细小、大小较一致分布密集的特异性颗粒,呈淡红色或淡紫红色,常在近核处先出现。特异性颗粒和非特异性颗粒可同时存在。15.晚幼粒细胞:胞体直径10-16微米,圆形。胞核明显凹陷呈肾形、马蹄形、半月形,但其核凹现程度普通不超出核假设直径的二分之一或核凹陷程度与假设圆形核直径之比为1/2~3/4,核常偏于一侧,核染色质粗糙,呈小块状,排列更紧密,出现副染色质,核仁消逝。胞质量多,充满特异性颗粒16.杆状核粒细胞:胞体直径10-15微米,圆形,胞核凹陷程度超出核假设直径的二分之一,横径最窄处不不大于最宽处的1/3以上,形态弯曲呈带状、粗细均匀,也可见核呈“S〞、〞U〞、〞E〞型,核染色质粗糙呈块状,核两端钝圆,核仁消逝。胞质量多,充满特异性颗粒17.分叶核粒细胞:胞体直径10-14微米,圆形,胞核分叶状,叶与叶之间有细丝相连或完全断开,或原始粒细胞者虽未断开,但有明显的切迹,核常分2-5个叶,核染色质浓集或呈较多小块,胞质量较多,充满特异性颗粒。18.原始红细胞:胞体直径15-25微米圆形或椭圆形,边沿常有钝角状或瘤状突起。胞核圆形或椭圆形,占细胞直径的4/5,居中或略偏位,染色质呈颗粒状,较原始粒细胞粗而密,核仁1-3个,大小不一,边界不清。胞浆量少,绕于核周,呈深蓝色浓稠不透明,有油画蓝感,近核周边染色较淡,称核周带,呈鱼肚白色。19.早幼红细胞:胞体直径15-20微米,圆形或椭圆形,边沿可有钝角状或瘤状突起,胞核圆形或椭圆形,占细胞直径的2/3以上,居中或略偏位,核染色质可浓集成粗密的小块,核仁含糊或消逝。胞质量较多,呈深蓝色浓稠不透明,其蓝色较原始红细胞深,有油画蓝感,近核...