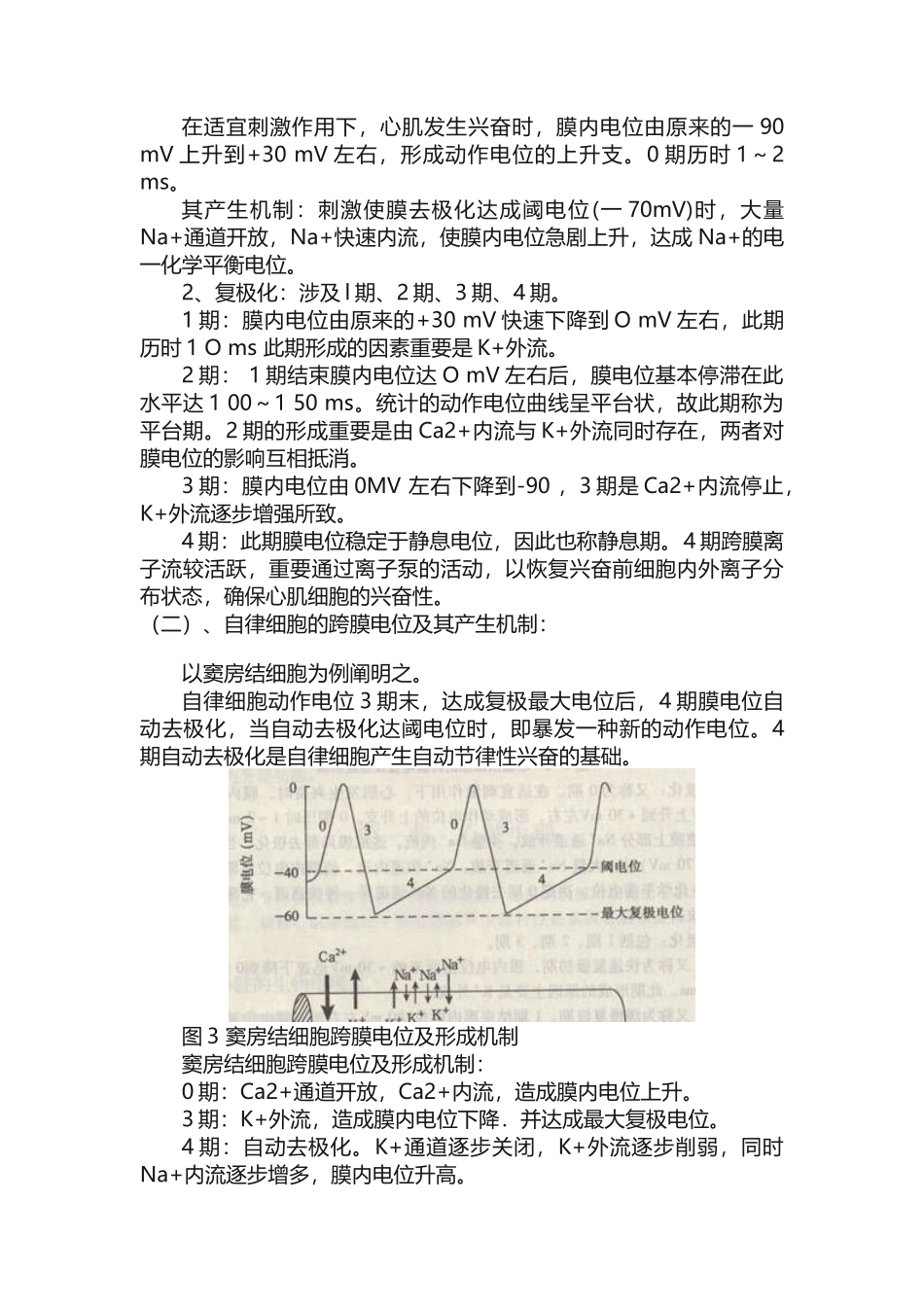

心肌生理特性心肌生理特性涉及:自律性、兴奋性、传导性和收缩性。一、心肌的生物电现象(跨膜电位)心肌细胞可分为两类:一类是普通心肌,即构成心房壁和心室壁的心肌细胞,故又称为工作细胞。另一类是特化心肌,构成心内特殊传导系统,故又称为自律细胞。图1各部分心肌细胞的跨膜电位(一)、工作心肌的跨膜电位:以心室肌为例阐明之。图2心室肌细胞的跨膜电位及形成机制心肌细胞的跨膜电位涉及静息电位和动作电位。其产生的前提条件是跨膜离子浓度差和细胞膜的选择通透性。(1)、静息电位:心室肌细胞的静息电位约—90mV,其形成机制与神经纤维、骨骼肌细胞相似。细胞内K+浓度高于细胞外;安静状态下心肌细胞膜对K+有较大的通透性。因此,K+顺浓度差由膜内向膜外扩散,达成K+的电一化学平衡电位。(2)、动作电位:心室肌细胞的动作电位分为0、1、2、3、4五个时期1、去极化:又称为0期。在适宜刺激作用下,心肌发生兴奋时,膜内电位由原来的一90mV上升到+30mV左右,形成动作电位的上升支。0期历时1~2ms。其产生机制:刺激使膜去极化达成阈电位(一70mV)时,大量Na+通道开放,Na+快速内流,使膜内电位急剧上升,达成Na+的电一化学平衡电位。2、复极化:涉及l期、2期、3期、4期。1期:膜内电位由原来的+30mV快速下降到OmV左右,此期历时1Oms此期形成的因素重要是K+外流。2期:1期结束膜内电位达OmV左右后,膜电位基本停滞在此水平达100~150ms。统计的动作电位曲线呈平台状,故此期称为平台期。2期的形成重要是由Ca2+内流与K+外流同时存在,两者对膜电位的影响互相抵消。3期:膜内电位由0MV左右下降到-90,3期是Ca2+内流停止,K+外流逐步增强所致。4期:此期膜电位稳定于静息电位,因此也称静息期。4期跨膜离子流较活跃,重要通过离子泵的活动,以恢复兴奋前细胞内外离子分布状态,确保心肌细胞的兴奋性。(二)、自律细胞的跨膜电位及其产生机制:以窦房结细胞为例阐明之。自律细胞动作电位3期末,达成复极最大电位后,4期膜电位自动去极化,当自动去极化达阈电位时,即暴发一种新的动作电位。4期自动去极化是自律细胞产生自动节律性兴奋的基础。图3窦房结细胞跨膜电位及形成机制窦房结细胞跨膜电位及形成机制:0期:Ca2+通道开放,Ca2+内流,造成膜内电位上升。3期:K+外流,造成膜内电位下降.并达成最大复极电位。4期:自动去极化。K+通道逐步关闭,K+外流逐步削弱,同时Na+内流逐步增多,膜内电位升高。窦房结细胞的跨膜电位特点:①、动作电位0期去极化幅度小,速度慢;②、无明显的1期和2期;③、最大复极电位一70mV;④、4期自动去极化速度快。二、心肌电生理特性(一)自动节律性心肌细胞在没有外来刺激的条件下,自动地产生节律性兴奋的特性,称为自动节律性,简称自律性。含有自律性的组织或细胞称自律组织或自律细胞。衡量自律组织自律性高低的指标是每分钟产生自动节律性兴奋的次数。1、心脏的起搏点心内特殊传导系统中的自律细胞均含有自律性。其中窦房结细胞的自律性最高(100次/min),房室交界次之(50次/min),普肯耶纤维最低(25次/min)。正常状况下,窦房结控制着整个心脏兴奋和收缩,故称为心脏的正常起搏点。以窦房结为起搏点的心脏节律性活动称为窦性节律。窦房结以外的自律细胞在正常状况下,其自律性得不到体现,因此称为潜在起搏点。潜在起搏点的自律性升高或窦房结的兴奋传导阻滞时,潜在起搏点可取代窦房结成为异位起搏点,控制心脏的活动。由异位起搏点引发的心脏节律称为异位节律。2、影响自律性的因素图4影响自律性的因素阐明:(1)去极化速度(a,b)对自律性的影响(2)阈电位水平(TP1,TP2)和最大复极电位(c,d)对自律性的影响(1)、4期自动去极化速度:4期自动去极化速度快,从最大复极电位到阈电位所需时间短,单位时间内产生兴奋次数多.自律性高;反之,自律性低。(2)、最大复极电位与阈电位之间的差距:最大复极电位上移或阈电位下移,均使两者间的差距减小,自动去极化达阈电位所需时间缩短,自律性升高;反之,自律性减少。(二)兴奋性心肌细胞含有对刺激发生反映的能力,称为兴奋性。心肌兴奋性的周期性变化兴奋性阈值有效不应期0无穷大相对不应期...