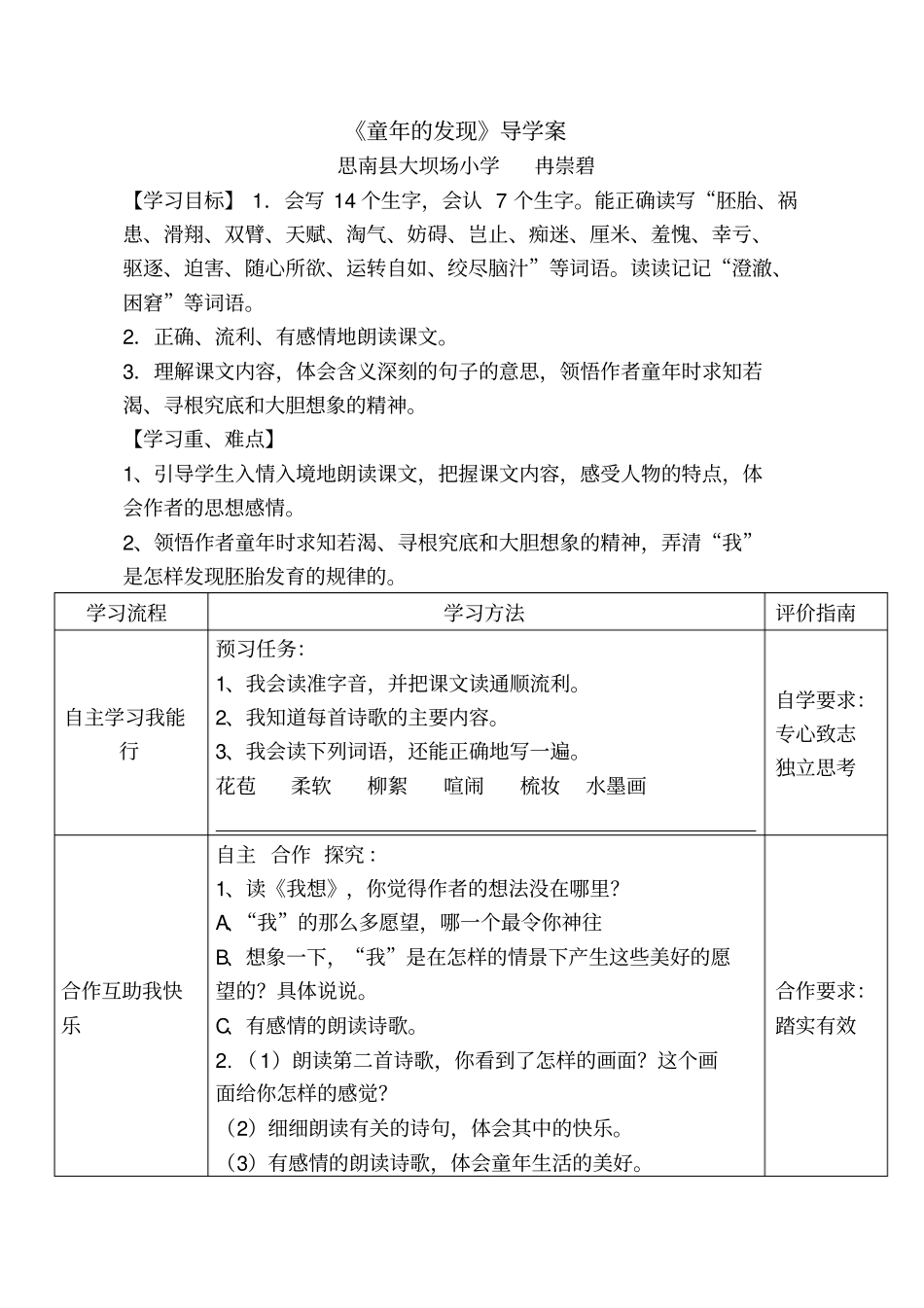

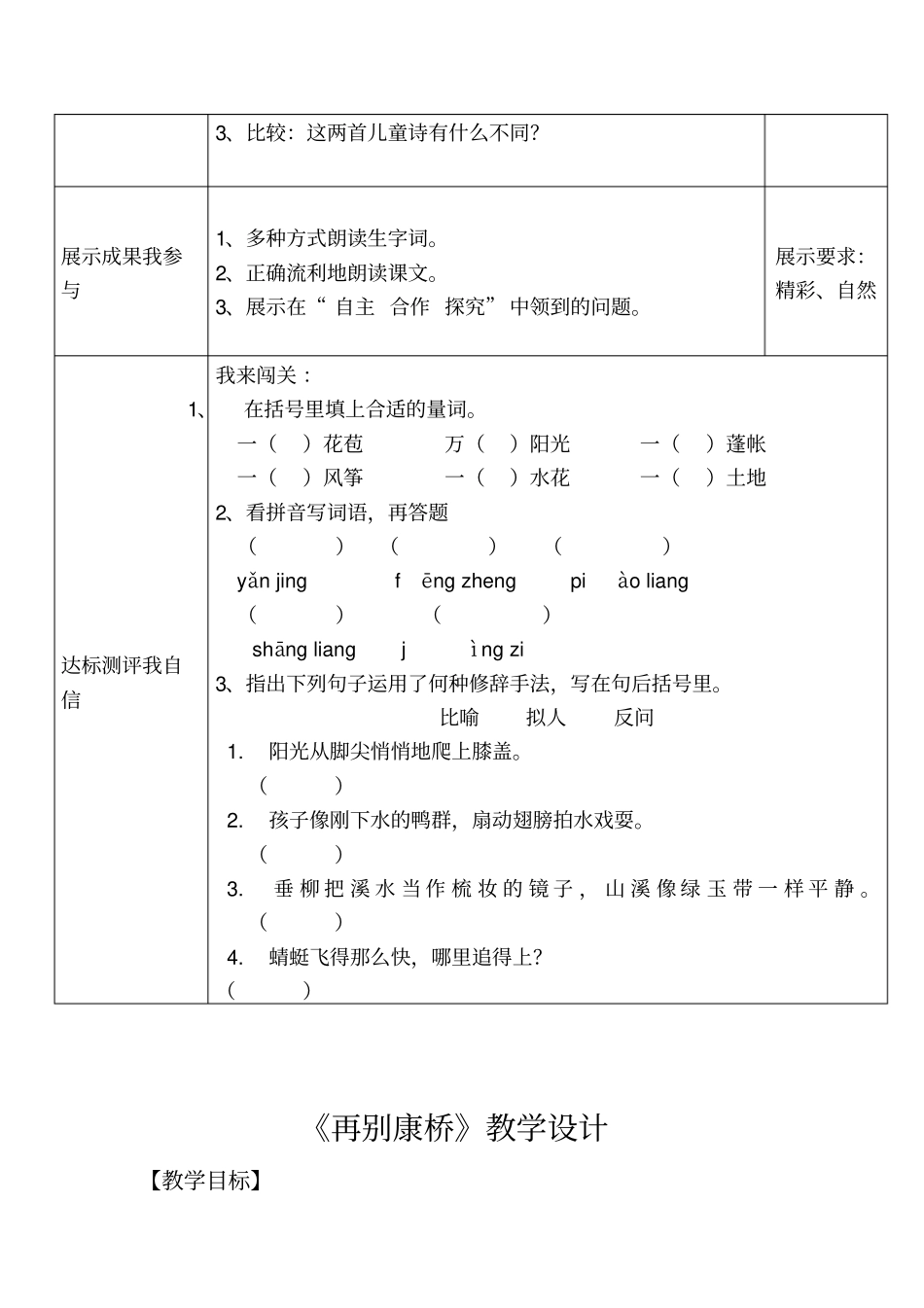

《童年的发现》导学案思南县大坝场小学冉崇碧【学习目标】1.会写14个生字,会认7个生字。能正确读写“胚胎、祸患、滑翔、双臂、天赋、淘气、妨碍、岂止、痴迷、厘米、羞愧、幸亏、驱逐、迫害、随心所欲、运转自如、绞尽脑汁”等词语。读读记记“澄澈、困窘”等词语。2.正确、流利、有感情地朗读课文。3.理解课文内容,体会含义深刻的句子的意思,领悟作者童年时求知若渴、寻根究底和大胆想象的精神。【学习重、难点】1、引导学生入情入境地朗读课文,把握课文内容,感受人物的特点,体会作者的思想感情。2、领悟作者童年时求知若渴、寻根究底和大胆想象的精神,弄清“我”是怎样发现胚胎发育的规律的。学习流程学习方法评价指南自主学习我能行预习任务:1、我会读准字音,并把课文读通顺流利。2、我知道每首诗歌的主要内容。3、我会读下列词语,还能正确地写一遍。花苞柔软柳絮喧闹梳妆水墨画自学要求:专心致志独立思考合作互助我快乐自主合作探究:1、读《我想》,你觉得作者的想法没在哪里?A、“我”的那么多愿望,哪一个最令你神往B、想象一下,“我”是在怎样的情景下产生这些美好的愿望的?具体说说。C、有感情的朗读诗歌。2.(1)朗读第二首诗歌,你看到了怎样的画面?这个画面给你怎样的感觉?(2)细细朗读有关的诗句,体会其中的快乐。(3)有感情的朗读诗歌,体会童年生活的美好。合作要求:踏实有效3、比较:这两首儿童诗有什么不同?展示成果我参与1、多种方式朗读生字词。2、正确流利地朗读课文。3、展示在“自主合作探究”中领到的问题。展示要求:精彩、自然达标测评我自信我来闯关:1、在括号里填上合适的量词。一()花苞万()阳光一()蓬帐一()风筝一()水花一()土地2、看拼音写词语,再答题()()()yǎnjingfēngzhengpiàoliang()()shāngliangjìngzi3、指出下列句子运用了何种修辞手法,写在句后括号里。比喻拟人反问1.阳光从脚尖悄悄地爬上膝盖。()2.孩子像刚下水的鸭群,扇动翅膀拍水戏耍。()3.垂柳把溪水当作梳妆的镜子,山溪像绿玉带一样平静。()4.蜻蜓飞得那么快,哪里追得上?()《再别康桥》教学设计【教学目标】1、知识与技能:(1)通过对文本的解读和对意象的分析,体会诗歌的意境美。(2)体会诗中所体现出了的三美主张。2、过程与方法:(1)通过使学生寻找意象从而体会诗歌的意境(2)通过对诗歌音乐美、绘画美、建筑美、及意境美的分析提高学生对诗歌的鉴赏能力。3、情感态度价值观:体会作者情感方式与价值体验,在其诗歌中的融合,从而感受诗歌带给人的美感。【教学重点·难点】重点:通过寻找意象体会作者所要体现的情感。难点:意象的理解,意境的营造和三美(音乐美、绘画美、建筑美)的讲解。【教学方法】1、朗读法:通过视频朗诵、老师范读、学生反复诵读让学生把握诗歌的意象和感情基调。2、点拨法:抓住关键字词句,点拨理清诗歌的脉络。3、讲授法:通过老师的讲授让学生准确的理解诗歌美之所在。【课时安排】两课时【教学过程】第一课时一.导入:有这样一个人,他风流倜傥,才华横溢;有这样一座桥,它空灵动人,风景秀丽;有这样一首诗,它意境独特,情感细腻。同学们想不想认识一下这个人、看看这座桥、品一品这首诗!我们先来认识一下徐志摩这个人。二.作者简介及背景:徐志摩(1896—1931),浙江海宁人,1920年赴英国,就读于剑桥大学,并在此遇到了年轻貌美的才女林徽因,度过了他一生当中最幸福的时光。1928年徐志摩故地重游,却已物是人非,于是千般感触涌上心头,因此便写下了著名的抒情诗《再别康桥》。三.朗诵:1.视频朗诵,便于学生整体把握全诗的感情基调。2.学生反复诵读,便于学生深入理解全诗意境及作者的思想感情四.诗文解析:“云彩”这个意象,结合意境并讲解作者的情感,同时让学生带着这种情感来朗读这一小节。——借代指康桥美好的一切。用康桥太直接,这样更诗意。2.老师朗读第二小节,使学生找出重点意象“金柳”并详细分析其寓意和情感。(1)这一节写的是柳。那么在诗人的眼里,“柳”是什么柳?其“影”又是什么影?柳是“金柳”,影是“艳影”。我们经常说“花红柳绿...