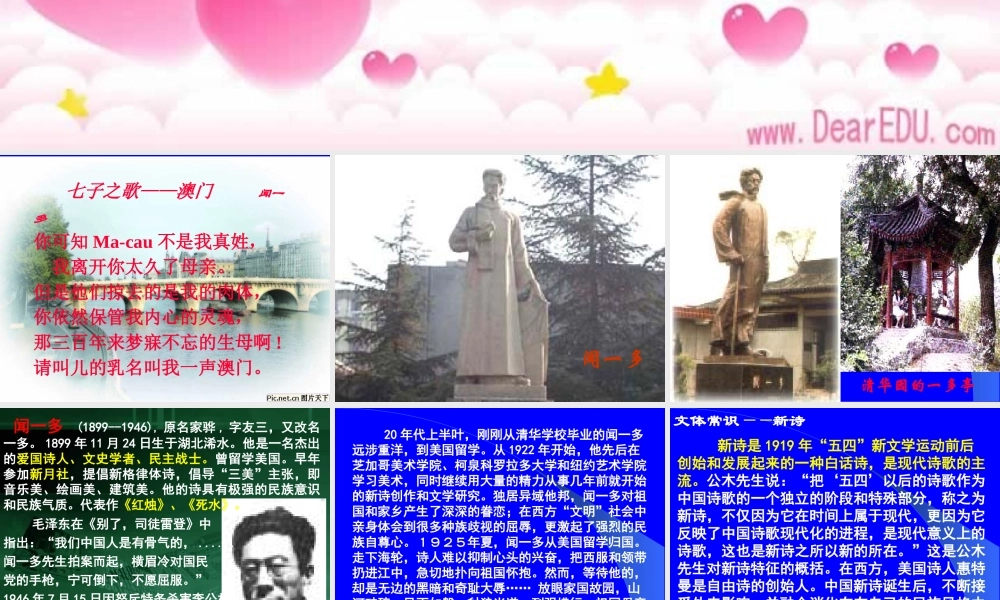

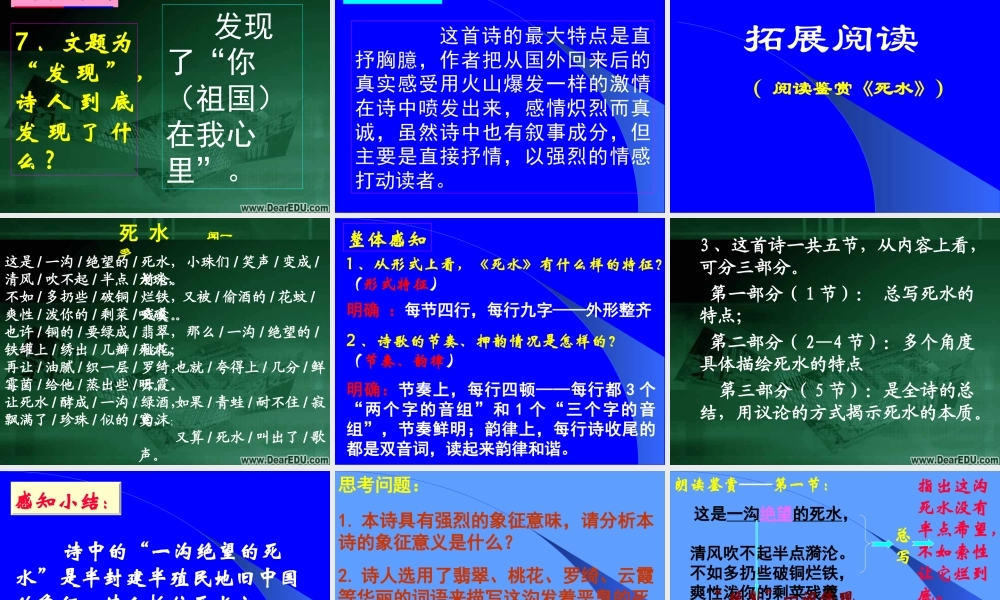

发现发现闻一多 七子之歌——澳门 闻一多 你可知 Ma-cau 不是我真姓, 我离开你太久了母亲。 但是他们掠去的是我的肉体, 你依然保管我内心的灵魂, 那三百年来梦寐不忘的生母啊 ! 请叫儿的乳名叫我一声澳门。 闻一多 清华园的一多亭 闻一多 (1899--1946), 原名家骅 , 字友三,又改名一多。 1899 年 11 月 24 日生于湖北浠水。他是一名杰出的爱国诗人、文史学者、民主战士。曾留学美国。早年参加新月社,提倡新格律体诗,倡导“三美”主张,即音乐美、绘画美、建筑美。他的诗具有极强的民族意识和民族气质。代表作《红烛》、《死水》。 毛泽东在《别了,司徒雷登》中指出:“我们中国人是有骨气的, ......闻一多先生拍案而起,横眉冷对国民党的手枪,宁可倒下,不愿屈服。”1946 年 7 月 15 日因怒斥特务杀害李公朴等爱国志士被国民党用卑鄙手段刺杀于昆明。 20 年代上半叶,刚刚从清华学校毕业的闻一多远涉重洋,到美国留学。从 1922 年开始,他先后在芝加哥美术学院、柯泉科罗拉多大学和纽约艺术学院学习美术,同时继续用大量的精力从事几年前就开始的新诗创作和文学研究。独居异域他邦,闻一多对祖国和家乡产生了深深的眷恋;在西方“文明”社会中亲身体会到很多种族歧视的屈辱,更激起了强烈的民族自尊心。1925年夏,闻一多从美国留学归国。走下海轮,诗人难以抑制心头的兴奋,把西服和领带扔进江中,急切地扑向祖国怀抱。然而,等待他的,却是无边的黑暗和奇耻大辱…… 放眼家国故园,山河破碎,风雨如磐,豺狼当道,列强横行,祖国母亲被瓜分割占……诗人悲愤地写下了诗歌《发现》。 新诗是 1919 年“五四”新文学运动前后创始和发展起来的一种白话诗,是现代诗歌的主流。公木先生说:“把‘五四’以后的诗歌作为中国诗歌的一个独立的阶段和特殊部分,称之为新诗,不仅因为它在时间上属于现代,更因为它反映了中国诗歌现代化的进程,是现代意义上的诗歌,这也是新诗之所以新的所在。”这是公木先生对新诗特征的概括。在西方,美国诗人惠特曼是自由诗的创始人。中国新诗诞生后,不断接受外来影响,并融合消化在在自己的民族风格中,涌现了众多的艺术流派。主要代表人物是郭沫若、闻一多、艾青。文体常识——新诗文本研读 1 、 诗 人 带 着满腔的热情急切地投入祖国的怀抱,为什么会迸着血泪喊出“这不是我的中华,不对 , 不 对 !”这样悲痛的声音 ? 联系时代背景看,带着满腔激情回...