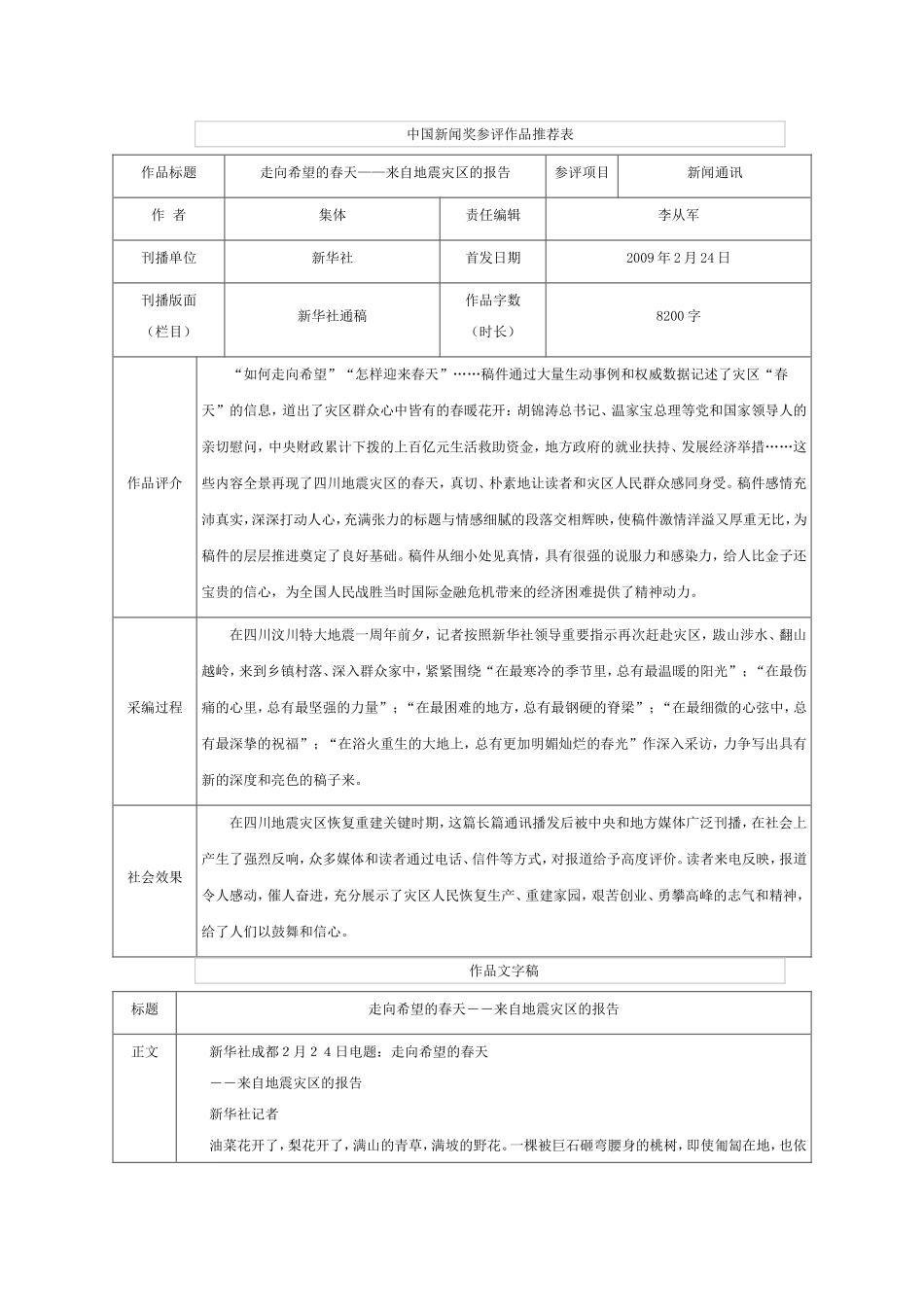

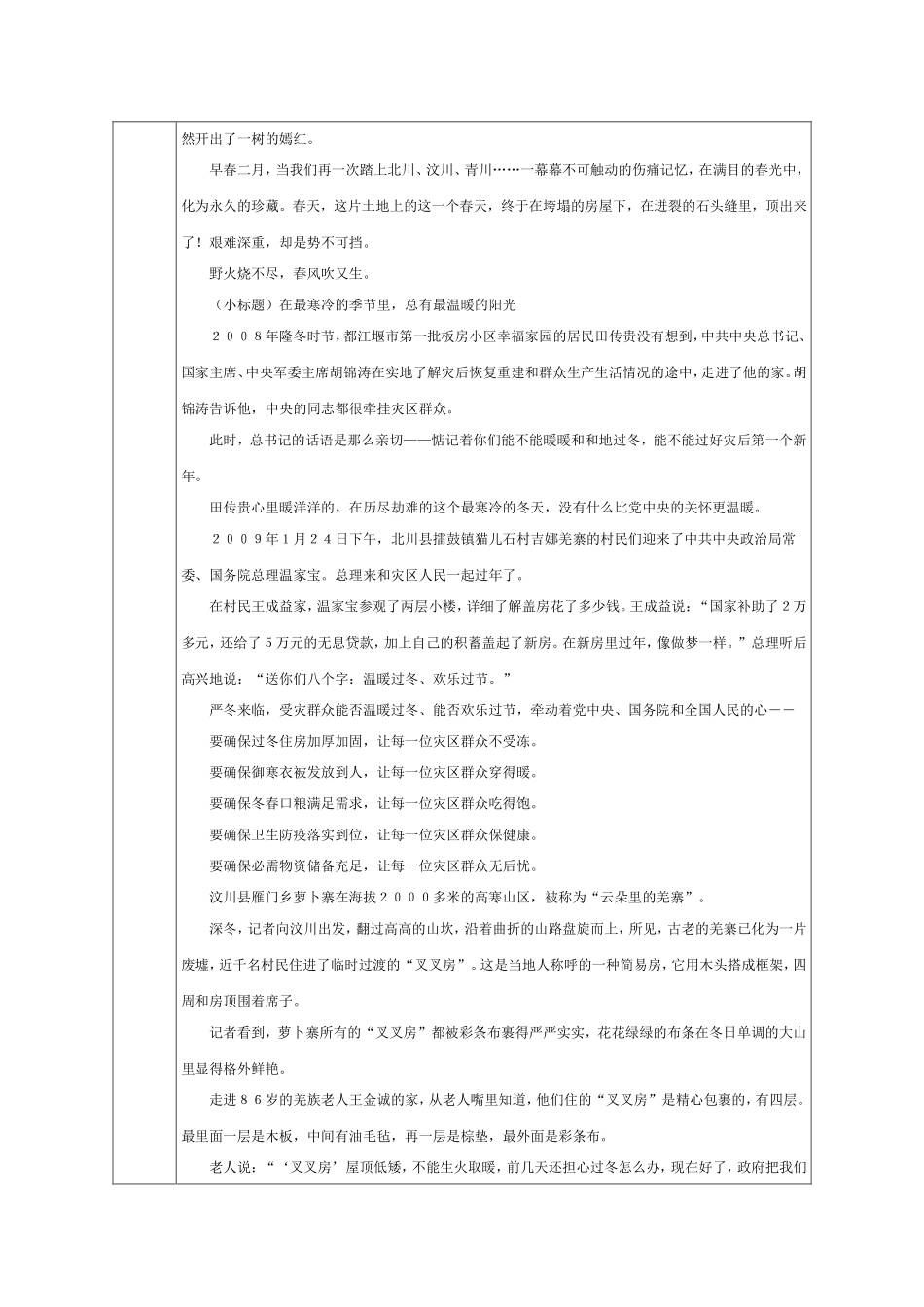

中国新闻奖参评作品推荐表作品标题走向希望的春天——来自地震灾区的报告参评项目新闻通讯作者集体责任编辑李从军刊播单位新华社首发日期2009年2月24日刊播版面(栏目)新华社通稿作品字数(时长)8200字作品评介“如何走向希望”“怎样迎来春天”……稿件通过大量生动事例和权威数据记述了灾区“春天”的信息,道出了灾区群众心中皆有的春暖花开:胡锦涛总书记、温家宝总理等党和国家领导人的亲切慰问,中央财政累计下拨的上百亿元生活救助资金,地方政府的就业扶持、发展经济举措……这些内容全景再现了四川地震灾区的春天,真切、朴素地让读者和灾区人民群众感同身受。稿件感情充沛真实,深深打动人心,充满张力的标题与情感细腻的段落交相辉映,使稿件激情洋溢又厚重无比,为稿件的层层推进奠定了良好基础。稿件从细小处见真情,具有很强的说服力和感染力,给人比金子还宝贵的信心,为全国人民战胜当时国际金融危机带来的经济困难提供了精神动力。采编过程在四川汶川特大地震一周年前夕,记者按照新华社领导重要指示再次赶赴灾区,跋山涉水、翻山越岭,来到乡镇村落、深入群众家中,紧紧围绕“在最寒冷的季节里,总有最温暖的阳光”;“在最伤痛的心里,总有最坚强的力量”;“在最困难的地方,总有最钢硬的脊梁”;“在最细微的心弦中,总有最深挚的祝福”;“在浴火重生的大地上,总有更加明媚灿烂的春光”作深入采访,力争写出具有新的深度和亮色的稿子来。社会效果在四川地震灾区恢复重建关键时期,这篇长篇通讯播发后被中央和地方媒体广泛刊播,在社会上产生了强烈反响,众多媒体和读者通过电话、信件等方式,对报道给予高度评价。读者来电反映,报道令人感动,催人奋进,充分展示了灾区人民恢复生产、重建家园,艰苦创业、勇攀高峰的志气和精神,给了人们以鼓舞和信心。作品文字稿标题走向希望的春天――来自地震灾区的报告正文新华社成都2月24日电题:走向希望的春天――来自地震灾区的报告新华社记者油菜花开了,梨花开了,满山的青草,满坡的野花。一棵被巨石砸弯腰身的桃树,即使匍匐在地,也依然开出了一树的嫣红。早春二月,当我们再一次踏上北川、汶川、青川……一幕幕不可触动的伤痛记忆,在满目的春光中,化为永久的珍藏。春天,这片土地上的这一个春天,终于在垮塌的房屋下,在迸裂的石头缝里,顶出来了!艰难深重,却是势不可挡。野火烧不尽,春风吹又生。(小标题)在最寒冷的季节里,总有最温暖的阳光2008年隆冬时节,都江堰市第一批板房小区幸福家园的居民田传贵没有想到,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛在实地了解灾后恢复重建和群众生产生活情况的途中,走进了他的家。胡锦涛告诉他,中央的同志都很牵挂灾区群众。此时,总书记的话语是那么亲切——惦记着你们能不能暖暖和和地过冬,能不能过好灾后第一个新年。田传贵心里暖洋洋的,在历尽劫难的这个最寒冷的冬天,没有什么比党中央的关怀更温暖。2009年1月24日下午,北川县擂鼓镇猫儿石村吉娜羌寨的村民们迎来了中共中央政治局常委、国务院总理温家宝。总理来和灾区人民一起过年了。在村民王成益家,温家宝参观了两层小楼,详细了解盖房花了多少钱。王成益说:“国家补助了2万多元,还给了5万元的无息贷款,加上自己的积蓄盖起了新房。在新房里过年,像做梦一样。”总理听后高兴地说:“送你们八个字:温暖过冬、欢乐过节。”严冬来临,受灾群众能否温暖过冬、能否欢乐过节,牵动着党中央、国务院和全国人民的心――要确保过冬住房加厚加固,让每一位灾区群众不受冻。要确保御寒衣被发放到人,让每一位灾区群众穿得暖。要确保冬春口粮满足需求,让每一位灾区群众吃得饱。要确保卫生防疫落实到位,让每一位灾区群众保健康。要确保必需物资储备充足,让每一位灾区群众无后忧。汶川县雁门乡萝卜寨在海拔2000多米的高寒山区,被称为“云朵里的羌寨”。深冬,记者向汶川出发,翻过高高的山坎,沿着曲折的山路盘旋而上,所见,古老的羌寨已化为一片废墟,近千名村民住进了临时过渡的“叉叉房”。这是当地人称呼的一种简易房,它用木头搭成框架,四周和房顶围着席子。记者...