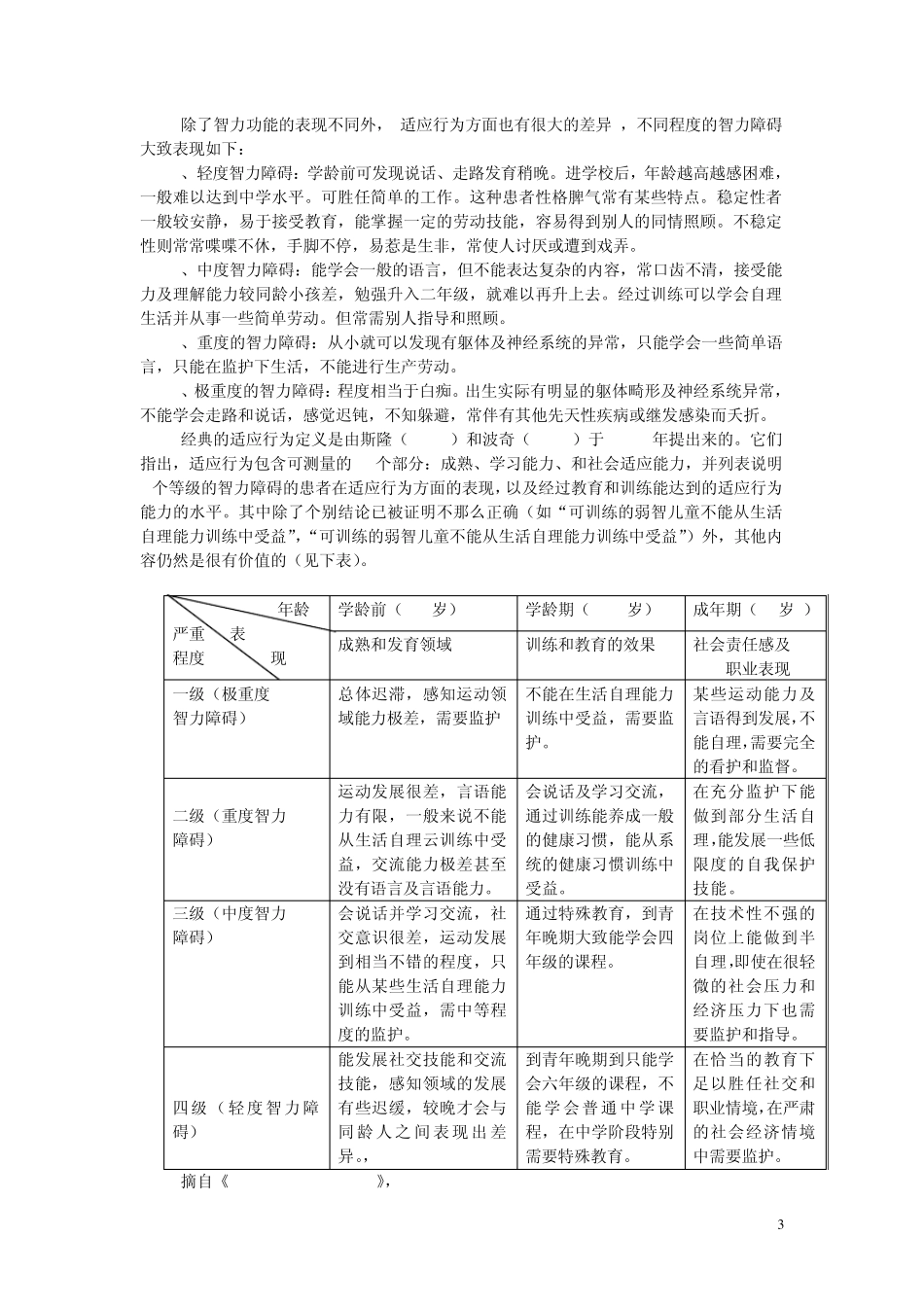

1 第十二章 智力障碍 人类对智力障碍的认识,可以追溯到古代文明时期,虽然以学校为基地的智障儿童教育只有 200 年的历史。但是,在这一短暂的 200 年期间,人类对智力障碍的认识、对智障人员的筛选、诊断和预防与矫治措施等,都发生了巨大的变化。本章旨在从智力障碍的定义、原因、表现、诊断及其预防与矫治等方面出发,对智力障碍进行阐述。 一、 智力障碍的定义和流行率 (一)智力障碍的定义 智力障碍又称智力残疾、智能不足、智力落后、弱智或心理迟滞,是一种常见的残疾。对智力障碍有过许多定义,其内涵也有一个发展的过程。智力障碍曾被称为傻瓜、低能儿、白痴或精神病等。直到今天,不少缺乏专业知识的人仍然将智力障碍与精神病混为一谈。 20 世纪初期出现的智力测验,使对临界的和轻度的智力落后的描述和鉴别成为可能,智力测验提供了对弱智儿童进行鉴别的有效手段.经过多尔(Doll,1941)、赫伯(Hebert,1961)等较有影响的定义以后,1973年,美国智力缺陷委员会(AAMD)制定的以格罗斯曼(Grossman)为首的委员会重新审定了智力落后的新定义,被称为 1973年 AAMD的定义。该定义对全世界许多国家关于智力落后的定义具有很大的影响,全文如下:“智力落后指的是在发育期间表现出来的智力功能显著的低于平均水平,并同时伴随有社会适应行为方面的缺陷。” 该定义与以往的定义相比较,至少有以下几方面的区别: ①“智力功能显著地低于平均水平”的解释是低于平均水平的两个标准差,它意味着在斯坦福-比纳智力测验中,智商在 68以下;在韦克斯勒儿童智力测验中,智商在 70以下的儿童,才有可能被怀疑是否属于弱智儿童; ②特别强调社会适应行为方面的缺陷在智力落后定义中的地位。在以往的定义中,不论有没有提到社会适应行为,但都没有将他列为智力落后定义的必要条件。新定义强调社会适应行为,并将社会适应行为方面的缺陷与智力缺陷同时规定为智力落后鉴别的两个先决条件。针对原来社会适应行为的内涵混淆不清,众说纷纭的情况,格罗斯曼为社会适应行为提出了比较明确的定义:“社会适应行为指的是被试实际具有的正常同龄人所应具有的生活自理能力和社会能力”。 ③对发育期间的解释是 0-18 岁,以 18 岁为上限的年龄划分,正好与美国义务教育的年龄相吻合。AAM D 的定义得到了比较广泛的支持,并对其他国家产生过较大的影响。 我国结合国内外弱智领域的实际,1987年我国进行全国残疾人抽样检查时,经国务...