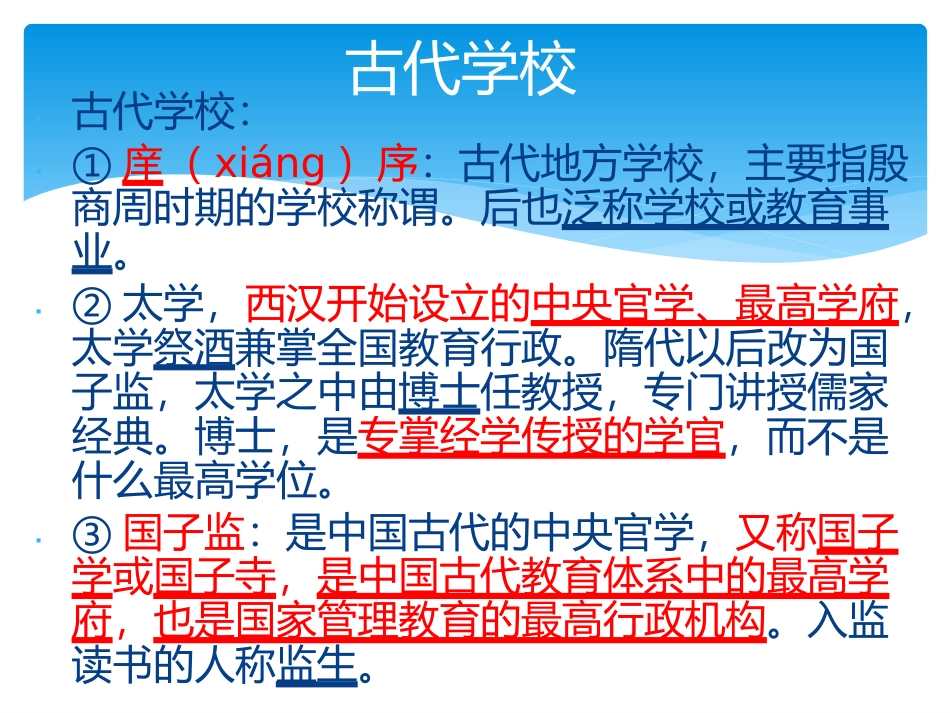

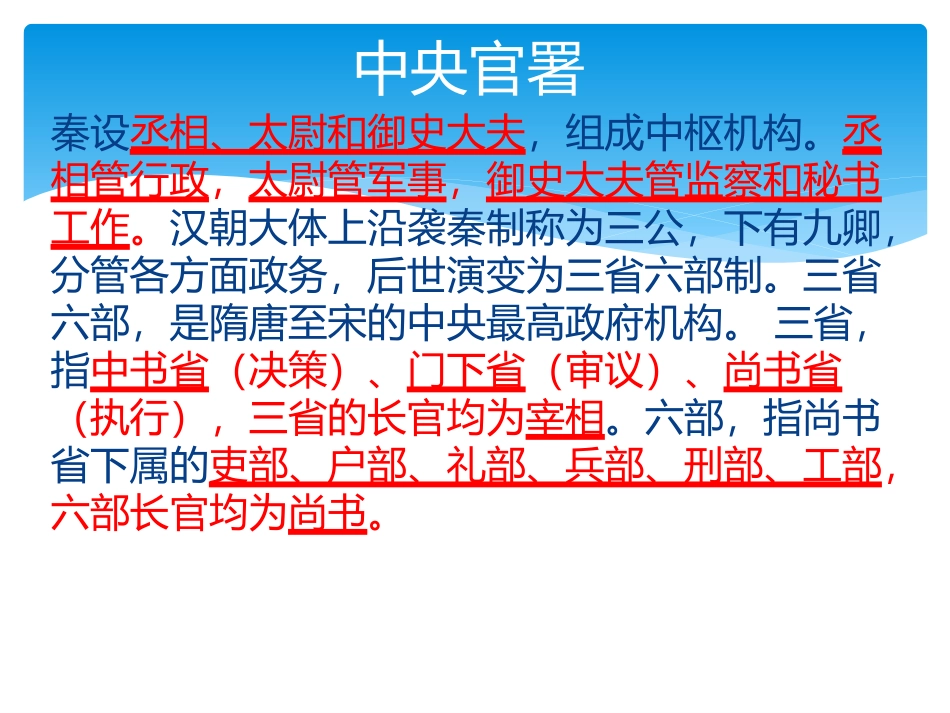

文学常识常见考点古代学校:①庠(xiáng)序:古代地方学校,主要指殷商周时期的学校称谓。后也泛称学校或教育事业。②太学,西汉开始设立的中央官学、最高学府,太学祭酒兼掌全国教育行政。隋代以后改为国子监,太学之中由博士任教授,专门讲授儒家经典。博士,是专掌经学传授的学官,而不是什么最高学位。③国子监:是中国古代的中央官学,又称国子学或国子寺,是中国古代教育体系中的最高学府,也是国家管理教育的最高行政机构。入监读书的人称监生。古代学校秦设丞相、太尉和御史大夫,组成中枢机构。丞相管行政,太尉管军事,御史大夫管监察和秘书工作。汉朝大体上沿袭秦制称为三公,下有九卿,分管各方面政务,后世演变为三省六部制。三省六部,是隋唐至宋的中央最高政府机构。三省,指中书省(决策)、门下省(审议)、尚书省(执行),三省的长官均为宰相。六部,指尚书省下属的吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部,六部长官均为尚书。中央官署吏部:掌管文官的任免、考核、升降。户部:掌管土地、户籍、赋税、俸饷。礼部:掌管祭祀、典礼、科举及外事接待。兵部:掌管选用武官及兵籍、军械、军令。刑部:掌管司法刑狱。工部:掌管工程营造、屯田水利。谥号:根据生前事迹与品德修养,对已故之人追加的称号,有官谥、私谥两种。古代君主、诸侯、大臣、后妃等具有一定地位的人死后会被追加谥号,帝王的谥号一般由礼官议上,臣下的谥号由朝廷赐予,这类谥号称官谥。官谥有美谥(褒)、恶谥(贬)、悯谥“”(同情)三大类。美谥“”有文、武、景、明、惠、平等,恶谥有灵、炀、厉、幽“”等,悯谥有哀、怀、愍(mǐn)等。比如:周文王(褒)、隋炀帝(贬)、汉哀帝(同情)。一般文人学士或隐士的谥号,则由其亲友、门生或故吏所加,称为私谥。比如:靖节(东晋陶渊明的谥号,就是亲友追赠的,世称“”靖节先生)。朝廷不会给庶民追赠谥号。谥号、庙号、年号庙号:皇帝死后,在太庙中被供奉祭祀时所特起的“”“”带祖或宗的名号。如:汉高祖、唐太宗等。年号:中国封建王朝用来纪年的一种名号。先秦至汉初无年号,汉武帝即位后首创年号。中国封建时“”期皇帝即位时或在位期间遇到天降祥瑞或内讧外忧等大事、要事,都要更改年号,称改元。每个年号开始的一年称元年。一个皇帝所用年号少则一个,多则十几个。唐高宗有14个年号。明清皇帝大多一人一个年号,故后世即以年号作为皇帝的称呼,如永乐皇帝、乾隆皇帝、康熙皇帝等。谥号、庙号为死后使用,年号则为生前使用。古人用某些特定称谓来表示每个月中的特殊时日。以下均为农历(或阴历):“初一称朔”“,十五称望”“,十六称既望”,最后一天(农历大月30天、小月29天)“称晦”。特定称谓纪日法孟(伯)、仲、叔、季古代兄弟姊妹间依长幼排序时,习惯上以伯(孟)、仲、叔、季为序。一“”“”般来说,孟(伯)是老大,仲是老“”“”二,叔是老三,季是最小的。另外,“”“”因伯指老大,仲指老二,所“”以后代常用伯仲表示不相上下。古人对死的称谓等级森严,《礼记·曲礼“下》:天子死曰崩,诸侯死曰薨,大夫死曰卒,士曰不禄,庶人曰死”“。帝、后死曰崩,诸侯或有爵位的高官(唐以后为二品以上的高官)死曰薨”,这种说法也正确。卒“”对死的不同称谓旧时周代爵位有公、侯、伯、子、男五等“。比如,《烛之武退秦师》:晋侯、”秦伯围郑。古代的爵位丁忧与服阕“”丁忧:也称丁艰(丁,遭遇;忧,居丧),即遭遇父母丧事。朝廷官员的父母如若死去,无论此人任何官何职,从得知丧事的那一天起,必须回家守制,期限一般为三年。守丧期间,要吃、住、睡在父母坟前,不喝酒、不洗澡、不剃头、不更衣,并停止一切娱乐活动。“”母亲去世,称丁内艰;父亲去世,称“”丁外艰。服阕(què):也“称服除、除服”,即服丧期满。古代礼制,父母去世后守孝三年,期满后脱去丧服。(阕:完结。服阕:穿丧服守孝的期限结束)考妣:旧时“”父亲死后称考,“”母亲死后称妣。《礼记·“曲礼下》:生曰父,曰母,曰妻;死曰考,曰妣,曰”“”嫔。《项脊轩志》:室西连于...