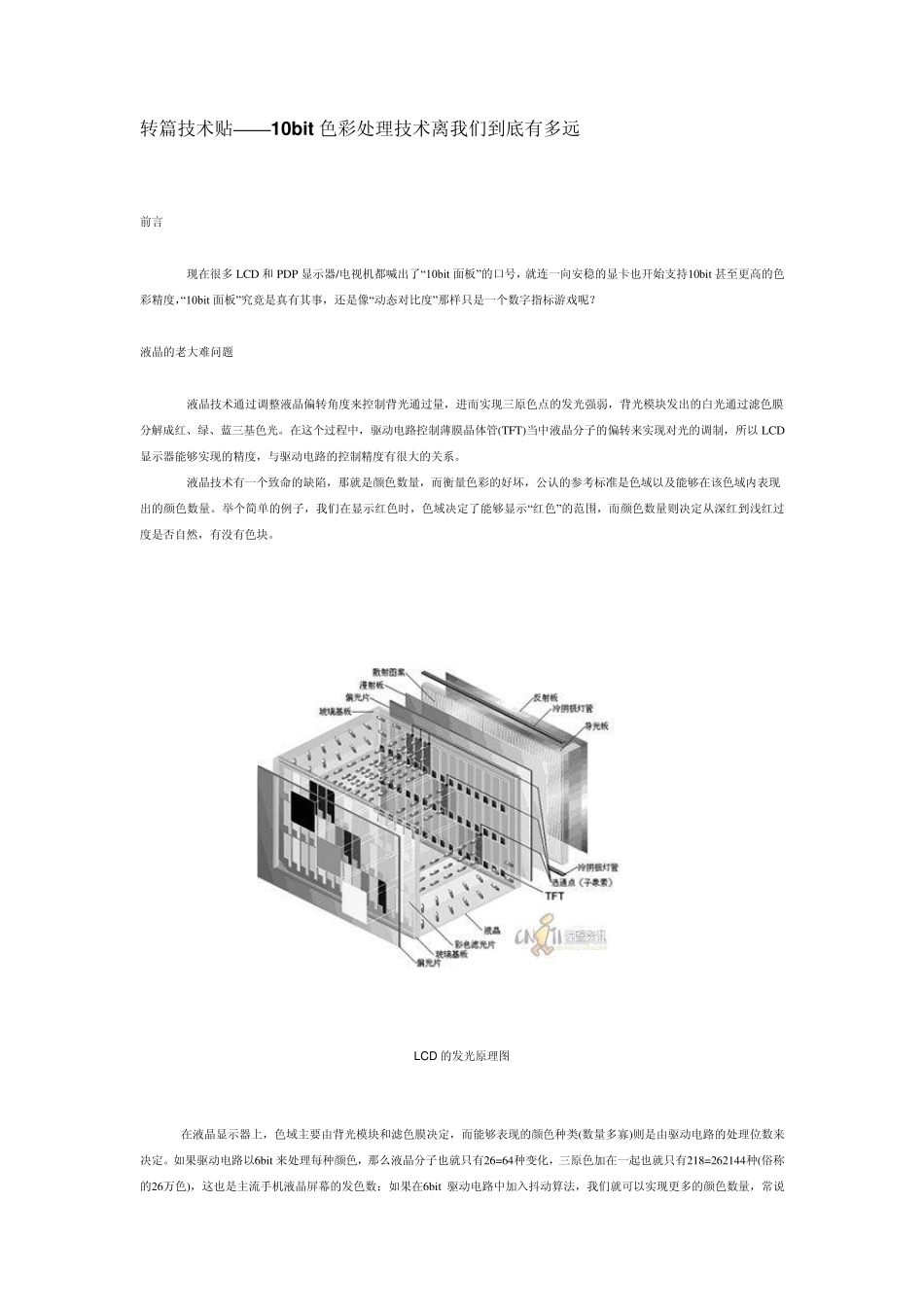

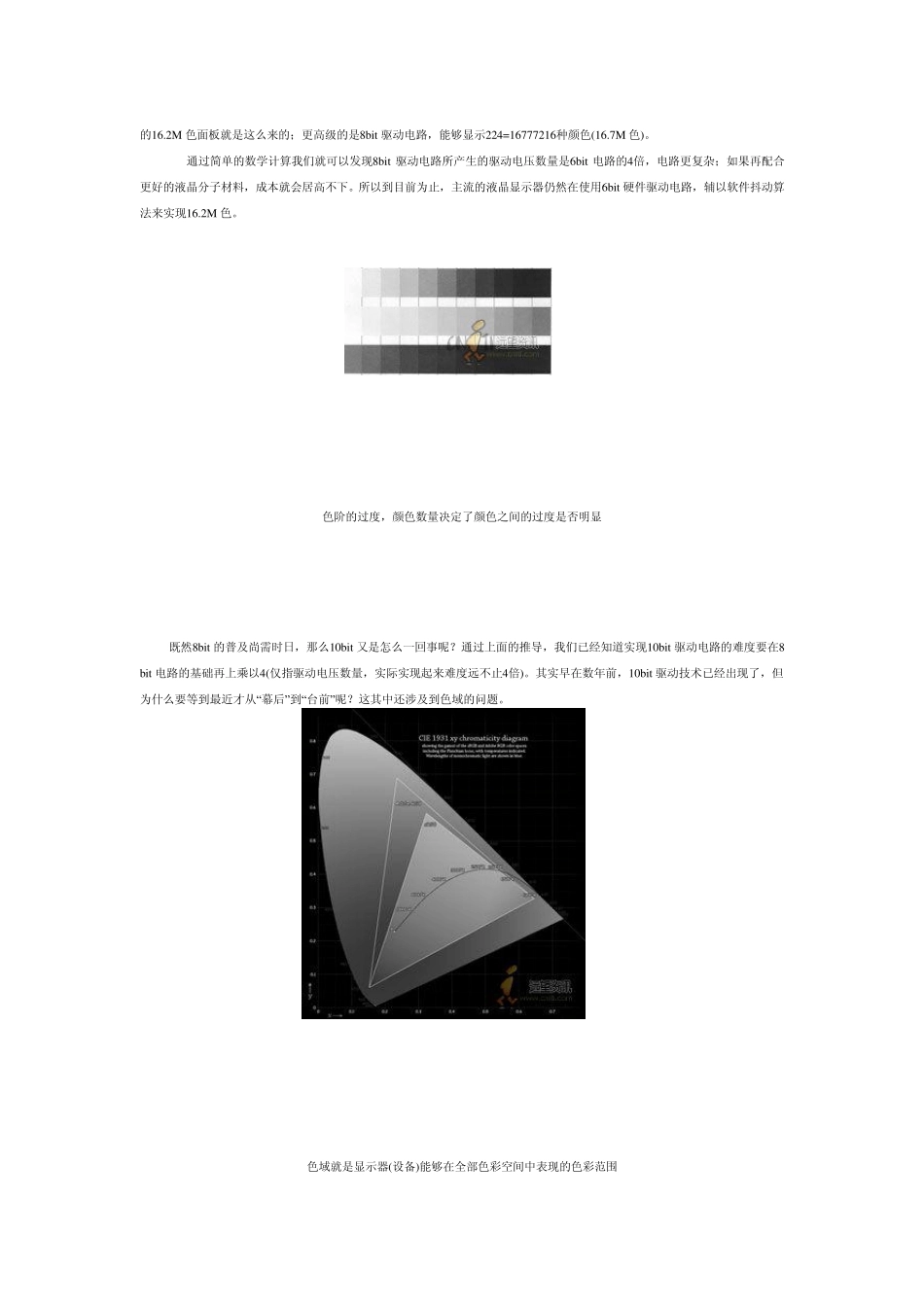

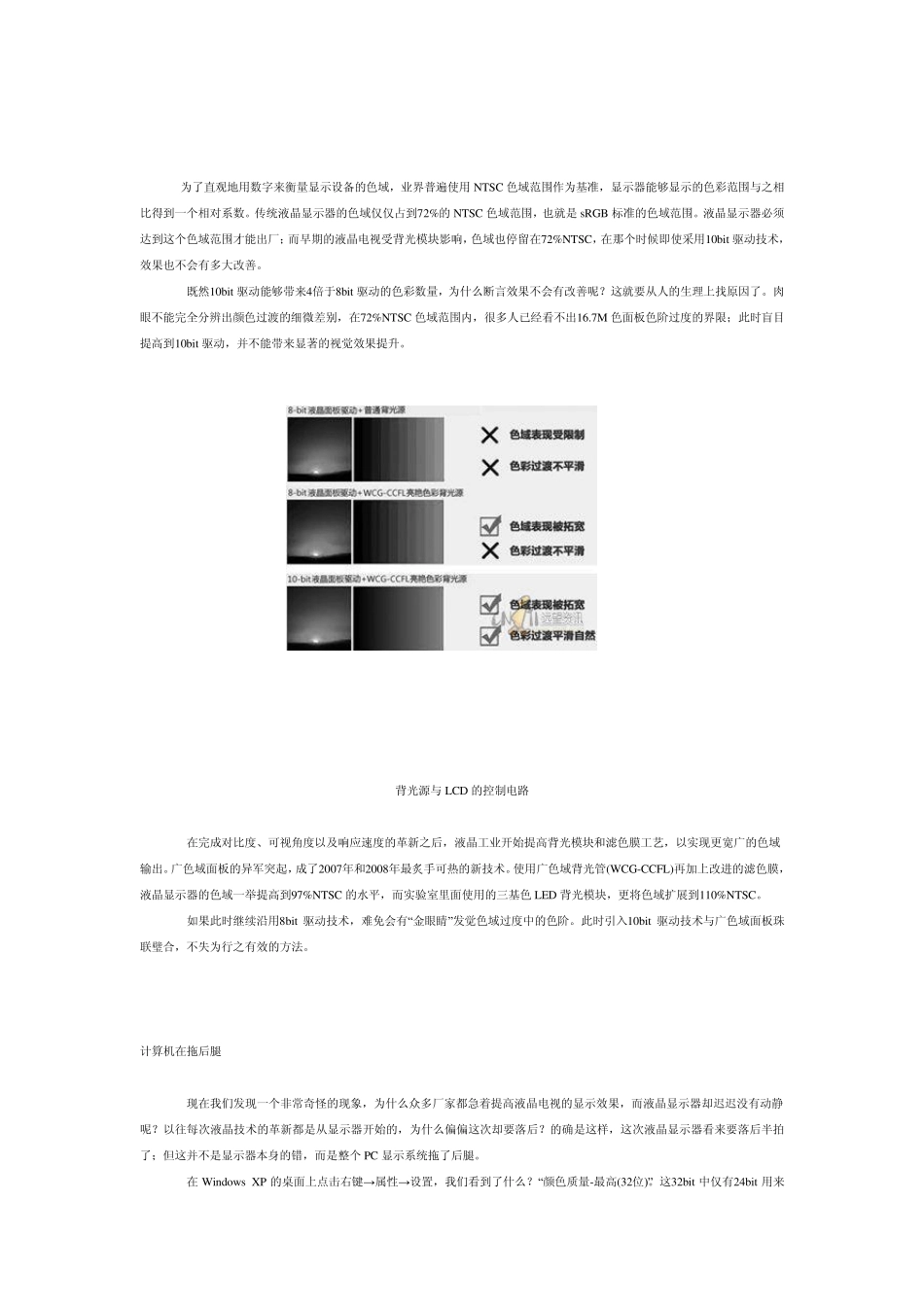

转篇技术贴——10bit 色彩处理技术离我们到底有多远 前言 现在很多LCD 和PDP 显示器/电视机都喊出了“10bit 面板”的口号,就连一向安稳的显卡也开始支持10bit甚至更高的色彩精度,“10bit 面板”究竟是真有其事,还是像“动态对比度”那样只是一个数字指标游戏呢? 液晶的老大难问题 液晶技术通过调整液晶偏转角度来控制背光通过量,进而实现三原色点的发光强弱,背光模块发出的白光通过滤色膜分解成红、绿、蓝三基色光。在这个过程中,驱动电路控制薄膜晶体管(TFT)当中液晶分子的偏转来实现对光的调制,所以 LCD显示器能够实现的精度,与驱动电路的控制精度有很大的关系。 液晶技术有一个致命的缺陷,那就是颜色数量,而衡量色彩的好坏,公认的参考标准是色域以及能够在该色域内表现出的颜色数量。举个简单的例子,我们在显示红色时,色域决定了能够显示“红色”的范围,而颜色数量则决定从深红到浅红过度是否自然,有没有色块。 LCD 的发光原理图 在液晶显示器上,色域主要由背光模块和滤色膜决定,而能够表现的颜色种类(数量多寡)则是由驱动电路的处理位数来决定。如果驱动电路以6bit来处理每种颜色,那么液晶分子也就只有26=64种变化,三原色加在一起也就只有218=262144种(俗称的26万色),这也是主流手机液晶屏幕的发色数;如果在6bit 驱动电路中加入抖动算法,我们就可以实现更多的颜色数量,常说的16.2M 色面板就是这么来的;更高级的是8bit驱动电路,能够显示224=16777216种颜色(16.7M 色)。 通过简单的数学计算我们就可以发现8bit 驱动电路所产生的驱动电压数量是6bit 电路的4倍,电路更复杂;如果再配合更好的液晶分子材料,成本就会居高不下。所以到目前为止,主流的液晶显示器仍然在使用6bit硬件驱动电路,辅以软件抖动算法来实现16.2M 色。 色阶的过度,颜色数量决定了颜色之间的过度是否明显 既然8bit的普及尚需时日,那么10bit又是怎么一回事呢?通过上面的推导,我们已经知道实现10bit驱动电路的难度要在8bit电路的基础再上乘以4(仅指驱动电压数量,实际实现起来难度远不止4倍)。其实早在数年前,10bit驱动技术已经出现了,但为什么要等到最近才从“幕后”到“台前”呢?这其中还涉及到色域的问题。 色域就是显示器(设备)能够在全部色彩空间中表现的色彩范围 为了直观地用数字来衡量显示设备的色域,业界普遍使用 NTSC 色域范围作为基准,显示器能够显示的色彩范围与之相比得到一个相对系数。传统液晶...