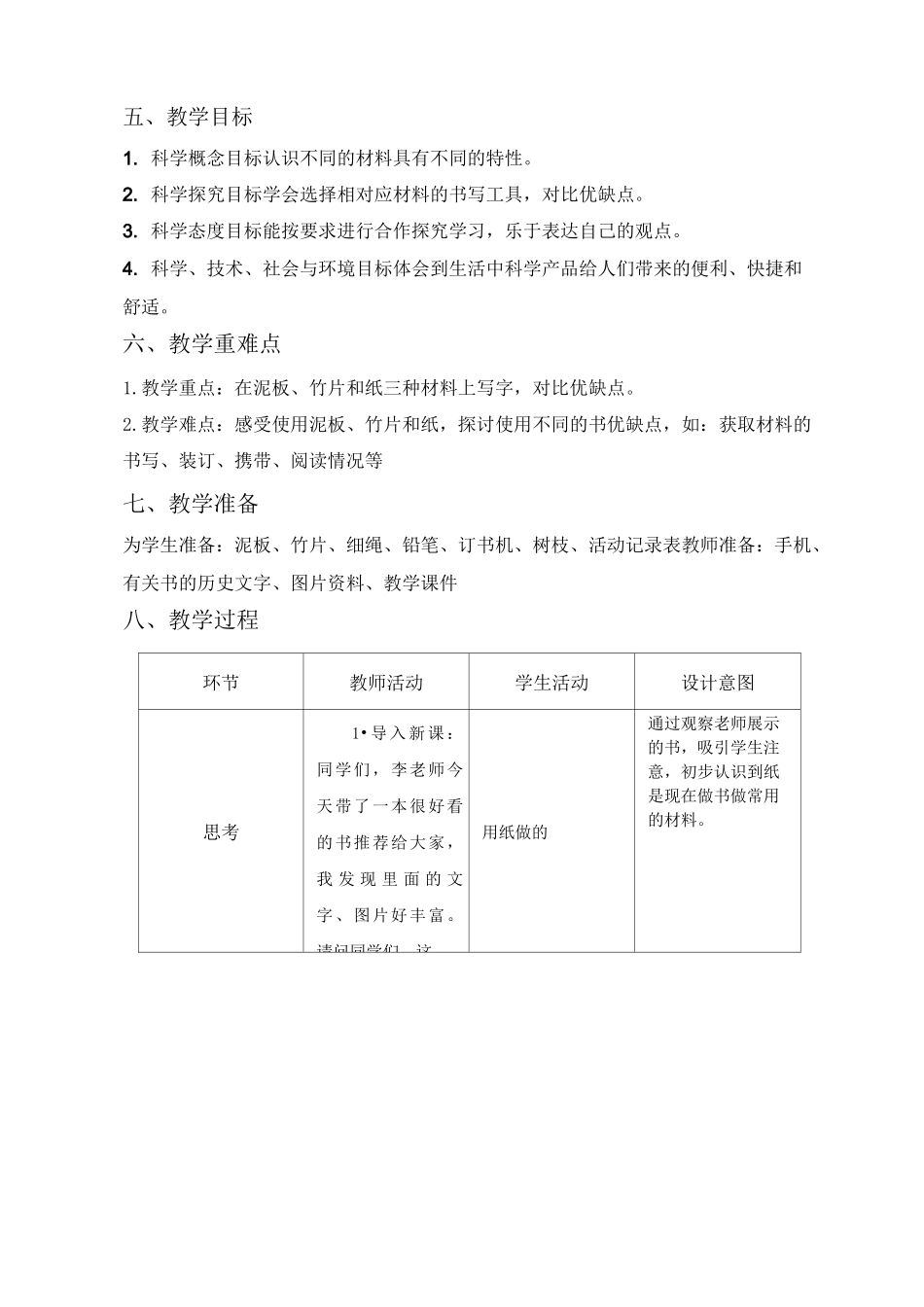

教科版二年级上册第二单元第三课《书的历史》一、背景与教材分析《书的历史》是小学科学(教科版)二年级上册《材料》单元的第 3 课的内容。本节课以书的历史为线索,指向不断发展变化的材料,巧妙地把材料的变化和书的发展结合在一起,让学生思考和讨论书的发展历史,经历思考—探究—研讨的科学过程。亲自用不同的材料制作书,感受纸这种材料做书的优越性。本课的教学内容是对应新课标“物质科学领域”的学习内容—“1.1 物质具有一定的特征,材料具有一定的性能”。该部分内容对 1〜2 年级学生的要求有如下:1.通过观察物体的轻重、厚薄、颜色、表面粗糙程度等特征 2.辨别生活中常见的材料,体会材料的发展,给人们的生活带来了的便利。本节课分为三个部分:1. 思考。书是文字的载体,在现在的学习生活中最常见的书是纸做的,那么古代的书使用什么材料做的呢?让学生认识到做书材料的变化,引发学生对材料变化的思考。2. 探究。学生在三种不同的材料上写字,并尝试装订成一本简易的书,以此来感受不同材料具有不同的特征以及使用该种材料制作书的特点。3. 研讨。在经历探索三种不同的材料的特点以及制作一本书的活动后,让学生充分发表自己的观点,总结不同材料的优缺点,并从材料的发展变化中,获得启发。二、学生分析1. 已有的知识经验分析:二年级学生对周围物品的组成材料已经有了基本的认识,能够辨认各种材料的一些特点,并用科学词汇进行描述,如坚硬、光滑、粗糙、有气味等。纸是学生最常见的一种人造材料,身边各种各样的书基本上都是用纸做的。为什么会选择用纸做书,只有极少一部分学生通过书籍或是父母讲述,电视等方式间接知道一些零散的信息。为什么做出的材料会发生变化?纸这种材料做书有哪些优越性?这些也是学生不清楚的。2. 学习能力分析:学生刚刚接触科学知识的学习,学习能力仍需不断提升。他们能用简单的文字或者图画做科学记录,所以在设计科学记录表时应尽量简单明了,且本年龄段的学生能在教师的引导下胜任简单的小组探究活动,良好的合作学习和探究关系仍需加强。3.心理特点分析:学生对动手进行探究非常感兴趣,对自身有疑问的的思考充满好奇,但是容易在探究过程中偏离目标,需要教师加以引导。三、教材处理按照教材的安排,在介绍书的发展历史后,再由学生体验三种不同材料的优缺点,得出不断发展变化的材料令人类生活更加便利,这样安排不能很好地开阔学生思维,引导其自主探究。影响学生的探究热情...