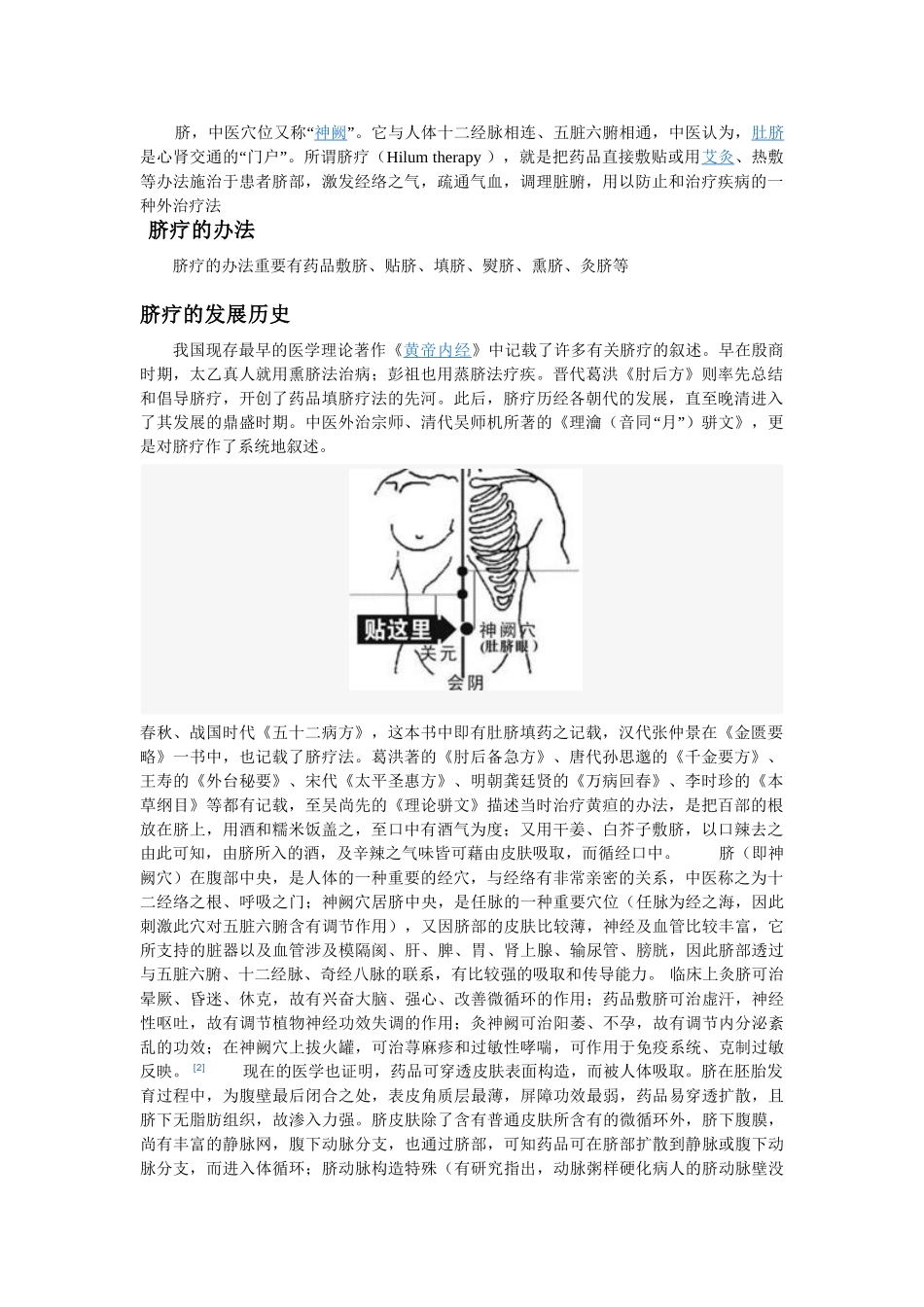

脐,中医穴位又称“神阙”。它与人体十二经脉相连、五脏六腑相通,中医认为,肚脐是心肾交通的“门户”。所谓脐疗(Hilum therapy ),就是把药品直接敷贴或用艾灸、热敷等办法施治于患者脐部,激发经络之气,疏通气血,调理脏腑,用以防止和治疗疾病的一种外治疗法 脐疗的办法脐疗的办法重要有药品敷脐、贴脐、填脐、熨脐、熏脐、灸脐等脐疗的发展历史 我国现存最早的医学理论著作《黄帝内经 》中记载了许多有关脐疗的叙述。早在殷商时期,太乙真人就用熏脐法治病;彭祖也用蒸脐法疗疾。晋代葛洪《肘后方》则率先总结和倡导脐疗,开创了药品填脐疗法的先河。此后,脐疗历经各朝代的发展,直至晚清进入了其发展的鼎盛时期。中医外治宗师、清代吴师机所著的《理瀹(音同“月”)骈文》,更是对脐疗作了系统地叙述。 春秋、战国时代《五十二病方》,这本书中即有肚脐填药之记载,汉代张仲景在《金匮要略》一书中,也记载了脐疗法。葛洪著的《肘后备急方》、唐代孙思邈的《千金要方》、王寿的《外台秘要》、宋代《太平圣惠方》、明朝龚廷贤的《万病回春》、李时珍的《本草纲目》等都有记载,至吴尚先的《理论骈文》描述当时治疗黄疸的办法,是把百部的根放在脐上,用酒和糯米饭盖之,至口中有酒气为度;又用干姜、白芥子敷脐,以口辣去之由此可知,由脐所入的酒,及辛辣之气味皆可藉由皮肤吸取,而循经口中。 脐(即神阙穴)在腹部中央,是人体的一种重要的经穴,与经络有非常亲密的关系,中医称之为十二经络之根、呼吸之门;神阙穴居脐中央,是任脉的一种重要穴位(任脉为经之海,因此刺激此穴对五脏六腑含有调节作用),又因脐部的皮肤比较薄,神经及血管比较丰富,它所支持的脏器以及血管涉及模隔阂、肝、脾、胃、肾上腺、输尿管、膀胱,因此脐部透过与五脏六腑、十二经脉、奇经八脉的联系,有比较强的吸取和传导能力。 临床上灸脐可治晕厥、昏迷、休克,故有兴奋大脑、强心、改善微循环的作用;药品敷脐可治虚汗,神经性呕吐,故有调节植物神经功效失调的作用;灸神阙可治阳萎、不孕,故有调节内分泌紊乱的功效;在神阙穴上拔火罐,可治荨麻疹和过敏性哮喘,可作用于免疫系统、克制过敏反映。 [2] 现在的医学也证明,药品可穿透皮肤表面构造,而被人体吸取。脐在胚胎发育过程中,为腹壁最后闭合之处,表皮角质层最薄,屏障功效最弱,药品易穿透扩散,且脐下无脂肪组织,故渗入力强。脐皮肤除了含有普通皮肤所含有的微循环外,脐下腹膜,...