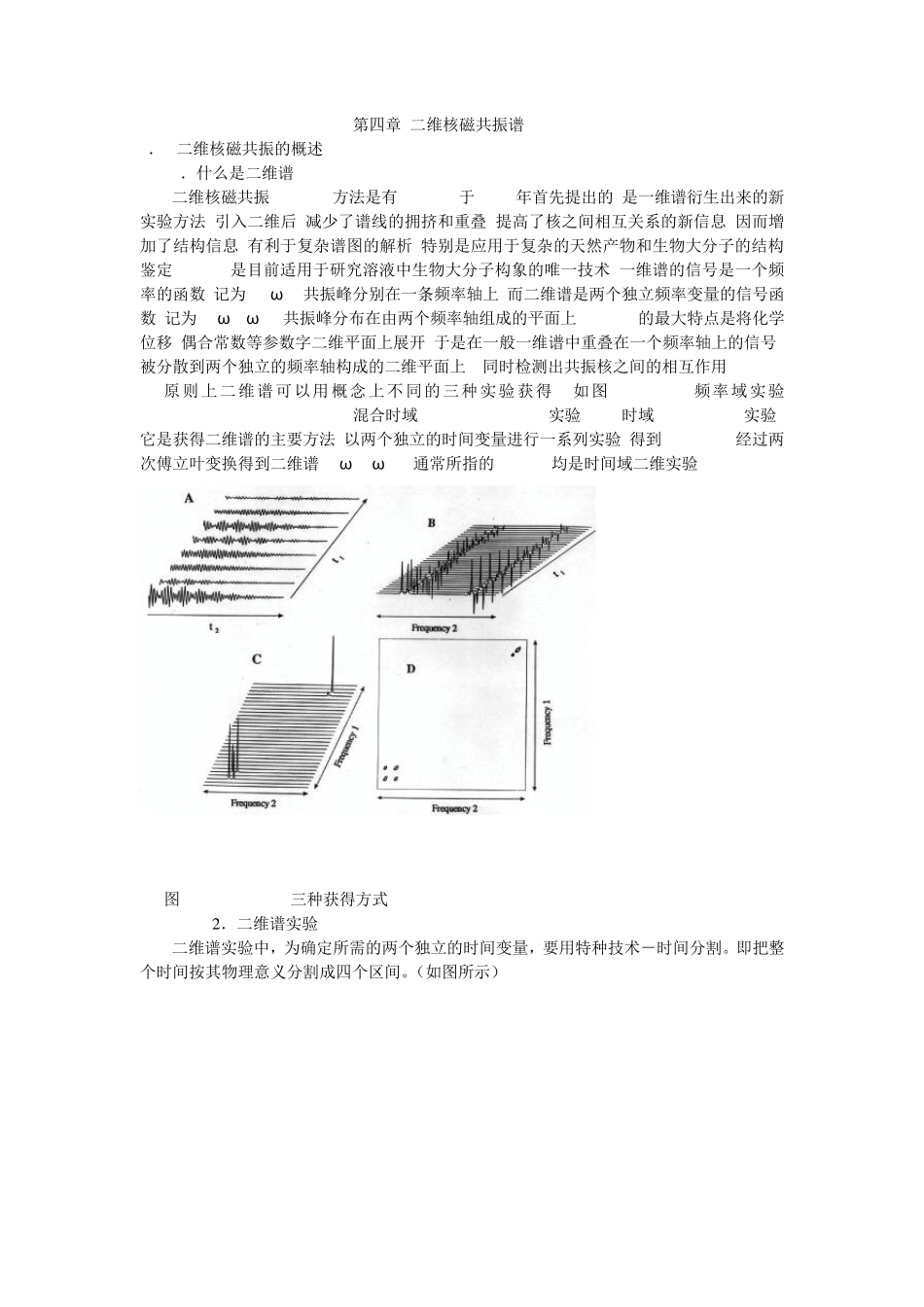

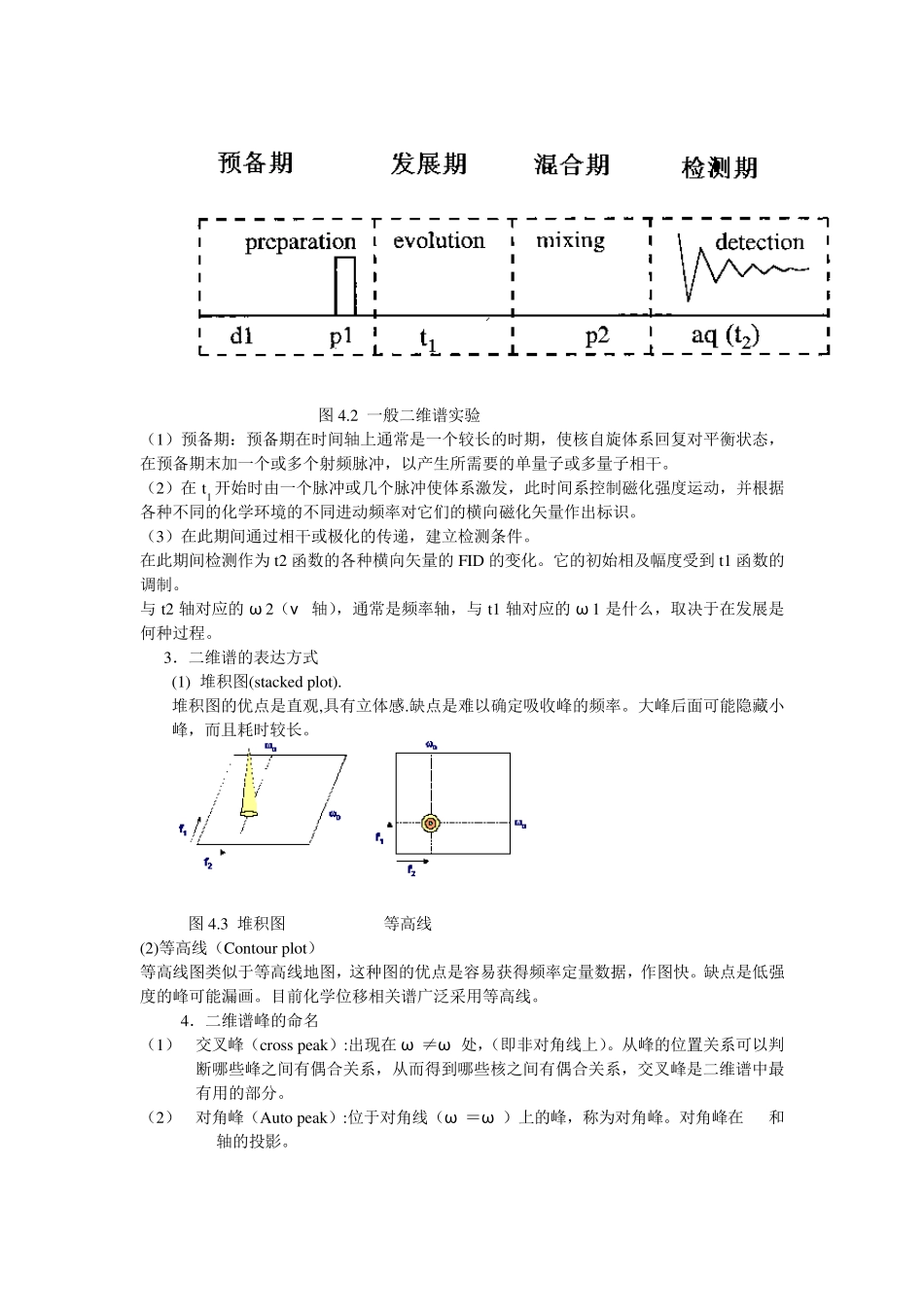

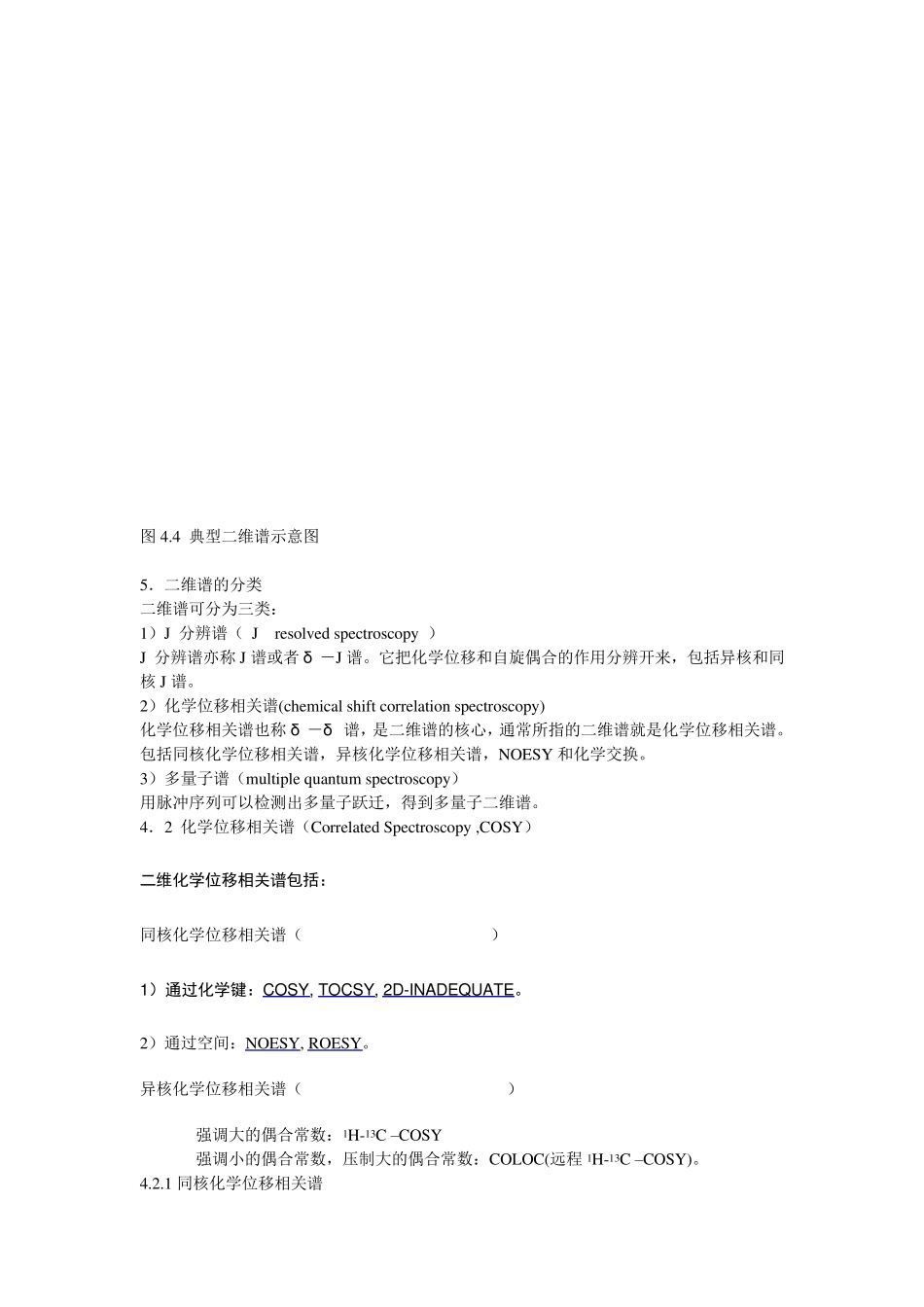

第四章 二维核磁共振谱 4.1二维核磁共振的概述 1.什么是二维谱 二维核磁共振(2D NMR)方法是有 Jeener 于 1971年首先提出的,是一维谱衍生出来的新实验方法.引入二维后,减少了谱线的拥挤和重叠,提高了核之间相互关系的新信息.因而增加了结构信息,有利于复杂谱图的解析.特别是应用于复杂的天然产物和生物大分子的结构鉴定,2DNMR是目前适用于研究溶液中生物大分子构象的唯一技术.一维谱的信号是一个频率的函数,记为 S(ω ),共振峰分别在一条频率轴上.而二维谱是两个独立频率变量的信号函数,记为 S(ω1,ω2),共振峰分布在由两个频率轴组成的平面上.2D-NMR的最大特点是将化学位移,偶合常数等参数字二维平面上展开,于是在一般一维谱中重叠在一个频率轴上的信号,被分散到两个独立的频率轴构成的二维平面上.,同时检测出共振核之间的相互作用. 原则上二维谱可以用概念上不同的三种实验获得,(如图 4.1),(1).频率域实验(frequency- frequency) (2).混合时域(frequency-time)实验(3). 时域(time-time)实验.它是获得二维谱的主要方法,以两个独立的时间变量进行一系列实验,得到S(t1,t2),经过两次傅立叶变换得到二维谱 S(ω 1,ω 2).通常所指的 2D-NMR均是时间域二维实验. 图 4.1 2D-NMR 三种获得方式 2 .二维谱实验 二维谱实验中,为确定所需的两个独立的时间变量,要用特种技术-时间分割。即把整个时间按其物理意义分割成四个区间。(如图所示) 图 4.2 一般二维谱实验 (1)预备期:预备期在时间轴上通常是一个较长的时期,使核自旋体系回复对平衡状态,在预备期末加一个或多个射频脉冲,以产生所需要的单量子或多量子相干。 (2)在 t1 开始时由一个脉冲或几个脉冲使体系激发,此时间系控制磁化强度运动,并根据各种不同的化学环境的不同进动频率对它们的横向磁化矢量作出标识。 (3)在此期间通过相干或极化的传递,建立检测条件。 在此期间检测作为 t2 函数的各种横向矢量的 FID 的变化。它的初始相及幅度受到 t1 函数的调制。 与 t2 轴对应的 ω 2(ν 轴),通常是频率轴,与 t1 轴对应的 ω 1 是什么,取决于在发展是何种过程。 3.二维谱的表达方式 (1) 堆积图(stacked plot). 堆积图的优点是直观,具有立体感.缺点是难以确定吸收峰的频率。大峰后面可能隐藏小峰,而且耗时较长。 图 4.3 堆积图 等高线 (2)等高线(Contou r plot) 等高线图类似于等高线地图,这种图的优点是容易...