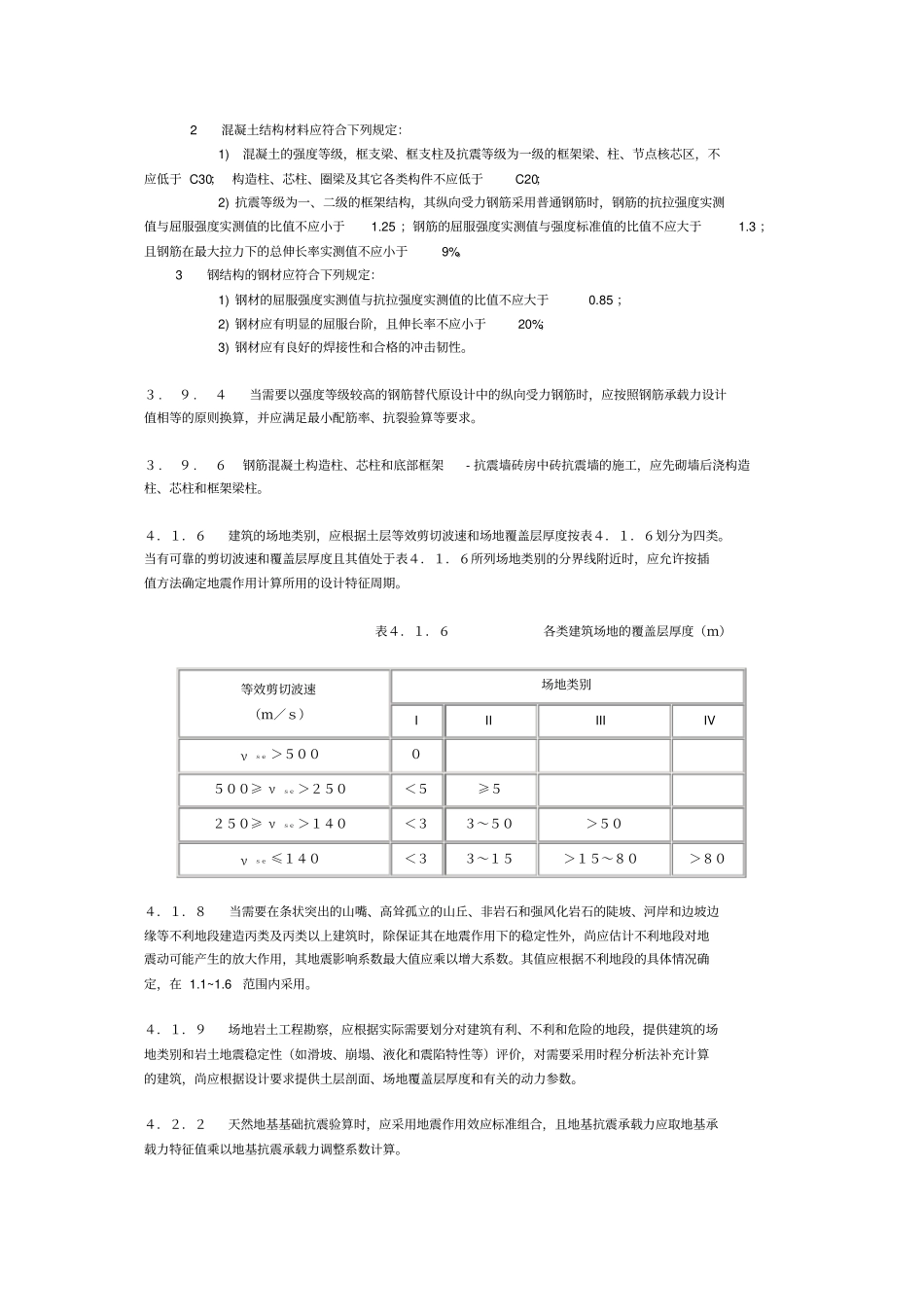

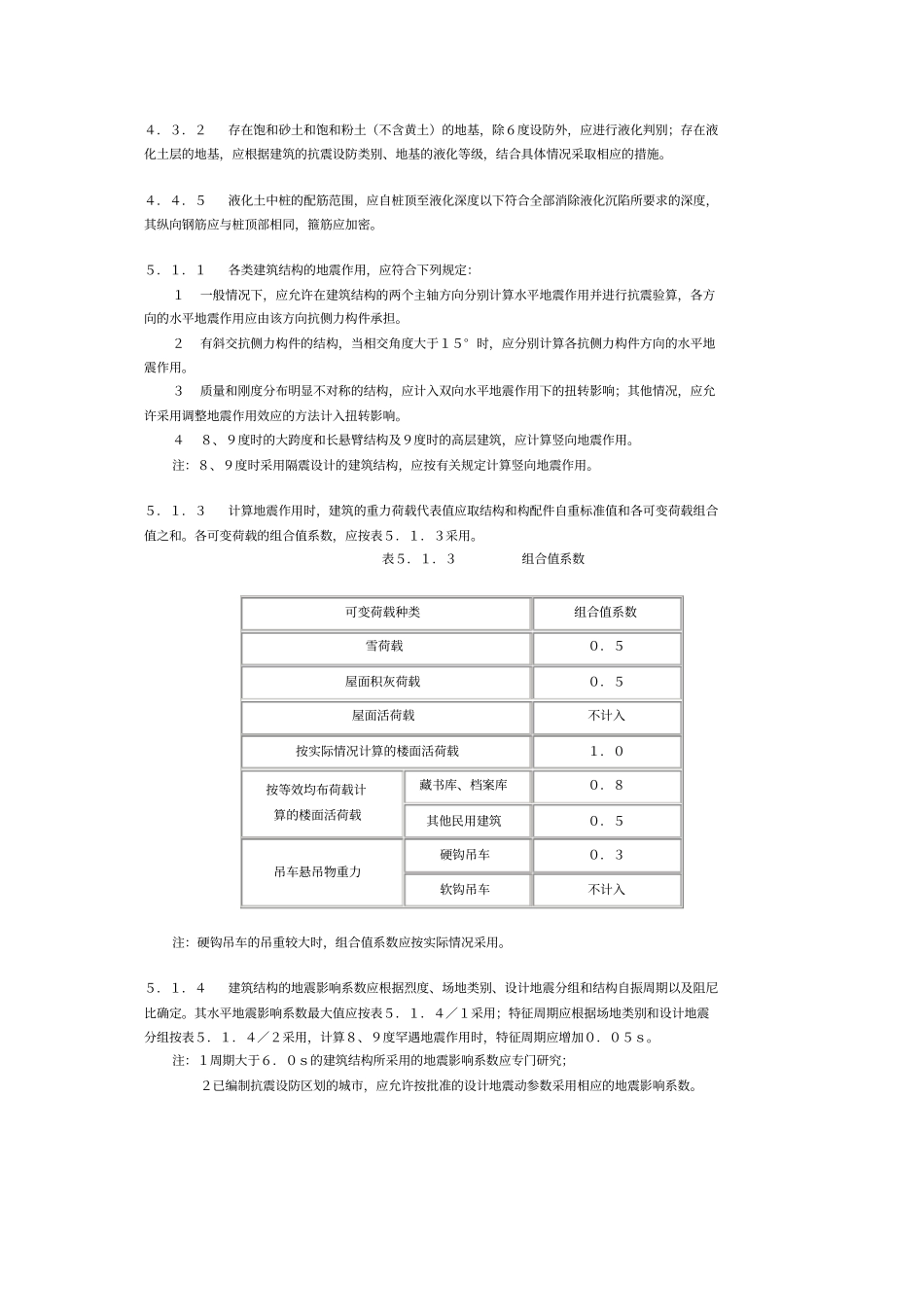

建筑抗震设计规范( 2008 年版)1.0.2抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。1.0.4抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件(图件)确定。3.1.1所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223 确定其抗震设防类别。3.1.2建筑抗震设防类别的划分,应符合国家标准《建筑抗震设防分类标准》GB50223的规定。3.1.3各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,均应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223 的要求。3.3.1选择建筑场地时,应根据工程需要,掌握地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料,对抗震有利、不利和危险地段做出综合评价。对不利地段,应提出避开要求;当无法避开时应采取有效措施。对危险地段,严禁建造甲、乙类的建筑,不应建造丙类的建筑。3.3.2建筑场地为Ⅰ类时,甲、乙类建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;丙类建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度为6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。3.4.1建筑设计应符合抗震概念设计的要求,不规则的建筑方案应按规定采取加强措施;特别不规则的建筑方案应进行专门研究和论证,采取特别的加强措施;不应采用严重不规则的建筑方案。3.5.2结构体系应符合下列各项要求:1应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。2应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。3应具备必要的抗震承载力,良好的变形能力和消耗地震能量的能力。4对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高抗震能力。3.7.1非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与结构主体的连接,应进行抗震设计。3.7.4框架结构的围护墙和隔墙,应考虑其设置对结构抗震的不利影响,避免不合理设置而导致主体结构的破坏。3.8.1隔震和消能减震设计,应主要应用于使用功能有特殊要求的建筑及抗震设防烈度为8、9度的建筑。3.9.1抗震结构对材料和施工质量的特别要求,应在设计文件上注明。3.9.2结构材料性能指标,应符合下列最低要求: 1 砌体结构材料应符合下列规定: 1) 烧结普通砖和烧结多孔砖的强度等级不应低于MU10,其砌筑砂浆强度等级不应低于M5; 2) 混凝土小型空心砌块的强度等级不应低于MU7.5,其砌筑砂浆强度等级不应低于M7....