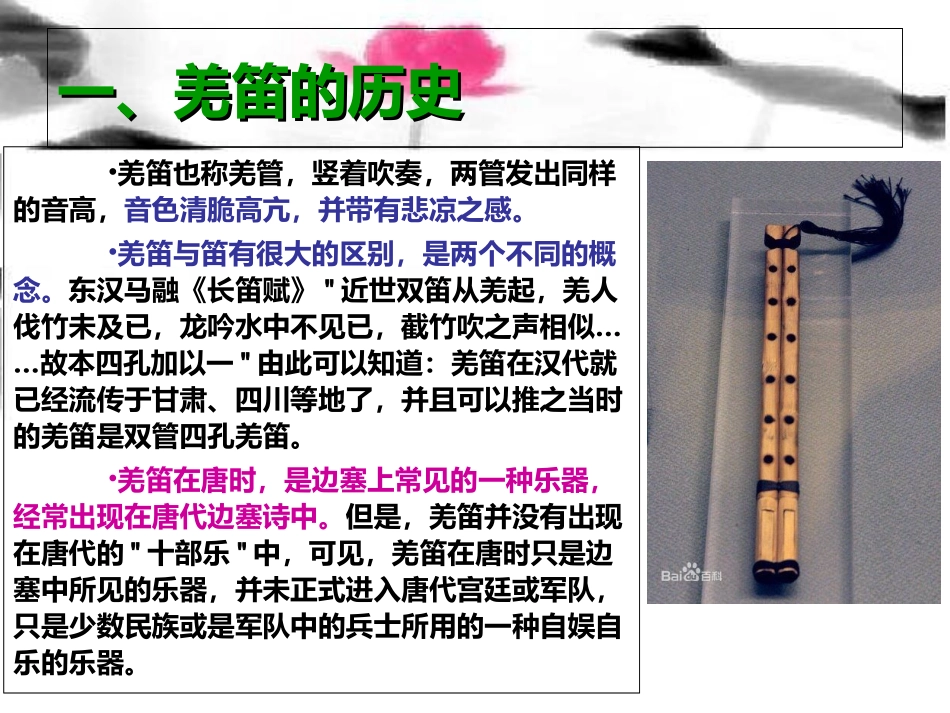

羌笛一、羌笛的历史一、羌笛的历史•羌笛也称羌管,竖着吹奏,两管发出同样的音高,音色清脆高亢,并带有悲凉之感。•羌笛与笛有很大的区别,是两个不同的概念。东汉马融《长笛赋》"近世双笛从羌起,羌人伐竹未及已,龙吟水中不见已,截竹吹之声相似……故本四孔加以一"由此可以知道:羌笛在汉代就已经流传于甘肃、四川等地了,并且可以推之当时的羌笛是双管四孔羌笛。•羌笛在唐时,是边塞上常见的一种乐器,经常出现在唐代边塞诗中。但是,羌笛并没有出现在唐代的"十部乐"中,可见,羌笛在唐时只是边塞中所见的乐器,并未正式进入唐代宫廷或军队,只是少数民族或是军队中的兵士所用的一种自娱自乐的乐器。二二、、羌笛——羌笛——象征凄切悲凉之意象征凄切悲凉之意象象•羌笛是出自古代西部的一种乐器,它所发出的是一种凄切之音。唐代边塞诗中经常提到,羌笛发出的凄切之音,反应身处边塞的人的孤独、寂寞,常让征夫怆然泪下,是征戍将士思乡和戍边幽怨的象征。胡笳的用法与此类似。①①征戎赴塞,闻笛怀乡征戎赴塞,闻笛怀乡悠扬的笛声飘荡在空旷的边塞荒原,将征人的无限情思全部融入其中,他们将生活的穷困、战争的残酷、思乡的急切全部付诸笛声,这种音乐带来的关切似乎在这荒芜的边塞能代表一切,使这阔远的境界里融入无限的哀思和愁绪。笛声被赋予悲怆和苍凉之感。•渔家傲·秋思范仲淹•塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂里,长烟落日孤城闭。•浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐,将军白发征夫泪。②②远离故园远离故园,,闻笛生愁闻笛生愁笛声每每吹响在征夫心头,如泣如诉、呜咽不绝,使人有闻笛生愁之感,道尽征人的万千愁绪,实乃相思难寄!•凉州词二首(其一)王之涣•黄河远上白云间,•一片孤城万仞山。•羌笛何须怨杨柳,•春风不度玉门关。柳营一、柳营最早出现在《史记》一、柳营最早出现在《史记》•文帝之后六年,匈奴大入边。乃以宗正刘礼为将军,军霸上;祝兹侯徐厉为将军,军棘门;以河内守亚夫为将军,军细柳,以备胡。•上自劳军。至霸上及棘门军,直驰入,将以下骑送迎。已而之细柳军,军士吏被甲,锐兵刃,彀弓弩,持满①。天子先驱至,不得入。先驱曰:“天子且至!”军门都尉曰:“将军令曰:‘军中闻将军令,不闻天子之诏。’”居无何,上至,又不得入。于是上乃使使持节②诏将军:“吾欲入劳军。”亚夫乃传言开壁门③。壁门士吏谓从属车骑曰:“将军约,军中不得驱驰。”于是天子乃按辔徐行④。至营,将军亚夫持兵揖曰:“介胄之士不拜⑤,请以军礼见。”天子为动,改容式车⑥,使人称谢⑦:“皇帝敬劳将军。”成礼而去。•既出军门,群臣皆惊。文帝曰:“嗟呼,此真将军矣!曩⑧者霸上、棘门军,若儿戏耳,其将固可袭而虏也。至于亚夫,可得而犯邪?”称善者久之。二、柳营是诗歌中常见的典故二、柳营是诗歌中常见的典故•柳营,又称细柳营,指军营。《史记·绛侯周勃世家》记载:汉文帝时,汉军分扎霸上、棘门、细柳以备匈奴,细柳营主将为周亚夫。周亚夫细柳军营纪律严明,军容整齐,连文帝及随从也得经周亚夫许可,才可入营,文帝极为赞赏周亚夫治军有方。后代多以“柳营”称纪律严明的军营。•送张六谏议归朝•诏书前日下丹霄,头戴儒冠脱皂貂。笛怨柳营烟漠漠,云愁江馆雨萧萧。•鸳鸿得路争先翥,松柏凌寒独后凋。归去朝端如有问,玉关门外老班超。观猎(唐)王维•风劲角弓鸣,将军猎渭城。草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻。•忽过新丰市,还归细柳营。回看射雕处,千里暮云平。中国史籍中最早关于楼兰王国的具体记载,见于《史记·大宛列传》。根据记载,我们知道楼兰是一个西域小国,建国于盐泽边上,有城郭,然而“兵弱易去”。这里的“盐泽”,指的是罗布泊。到汉代史学家班固撰写《汉书》时,楼兰王国有1570户人家,共14100口人,国都名“打泥”。《汉书》进一步介绍了楼兰的生态环境:“地沙卤少田,寄田仰谷分国。国出玉,多葭苇(芦苇)、枝柳(红柳)、胡桐家胡杨)、白草(芨芨)。民随畜牧,逐水草。有驴马,多骆驼。能作兵,与婼羌同。”汉昭帝时,楼兰改国名为部善,并请求朝廷驻军伊循。昭帝便在伊...