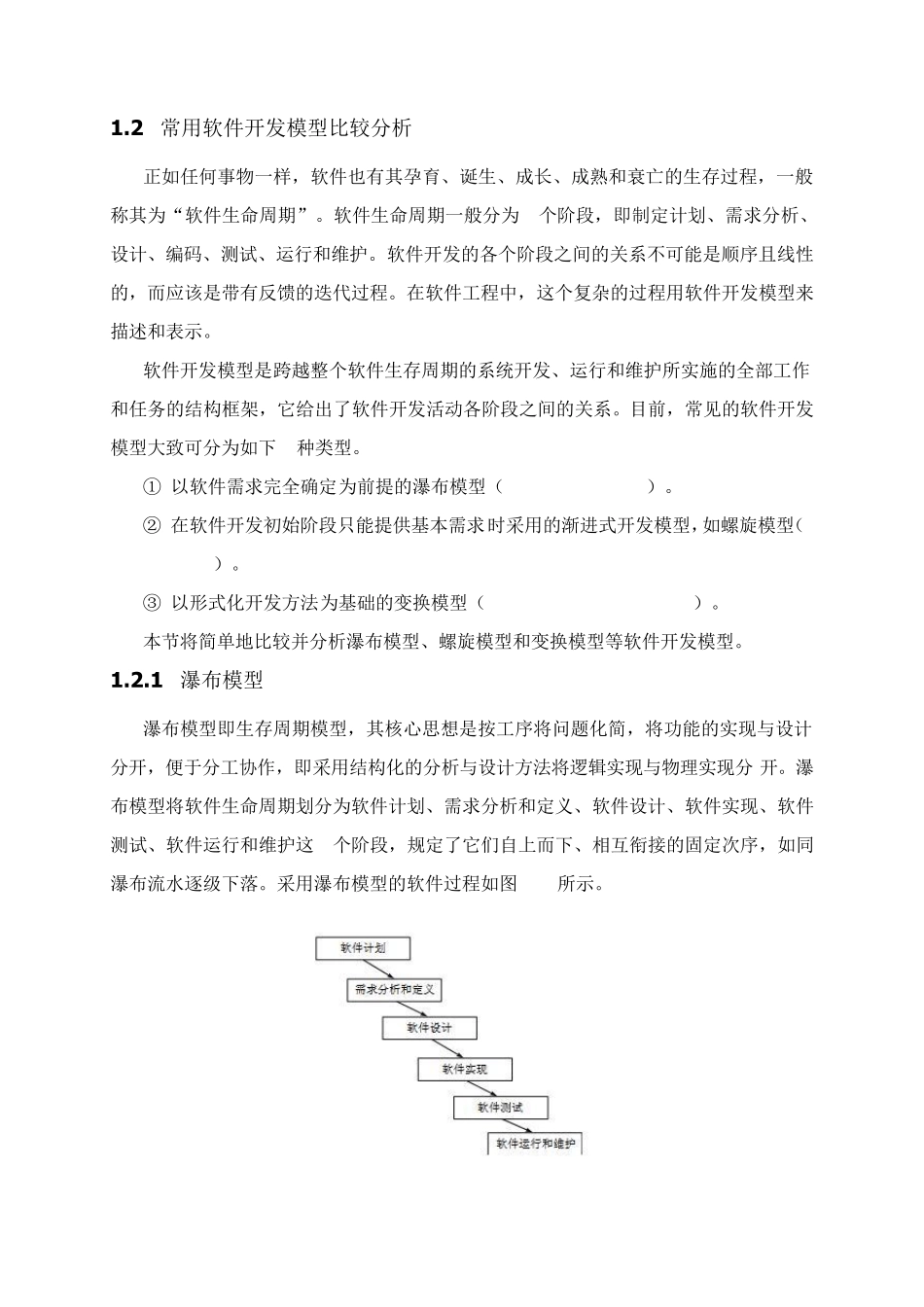

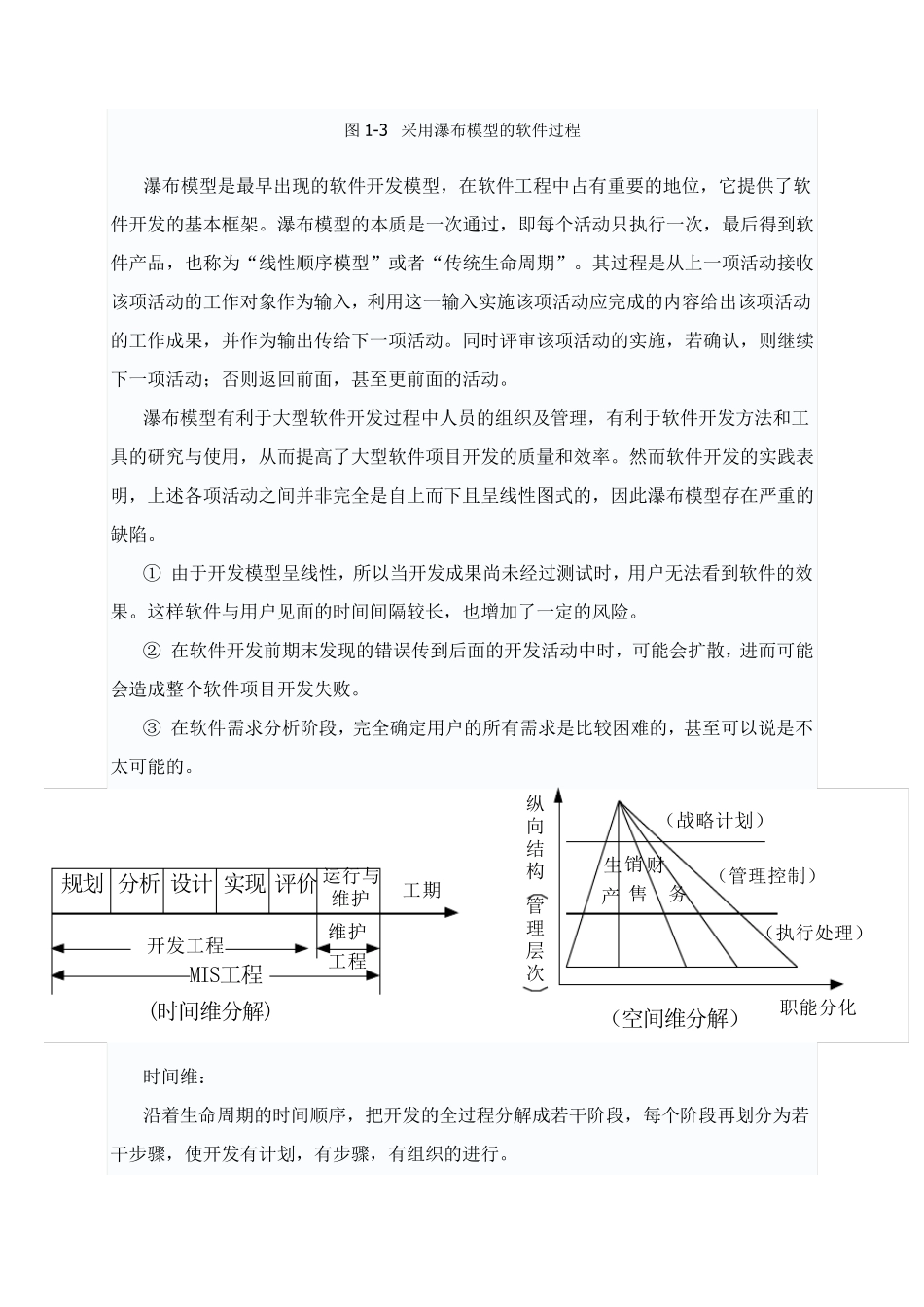

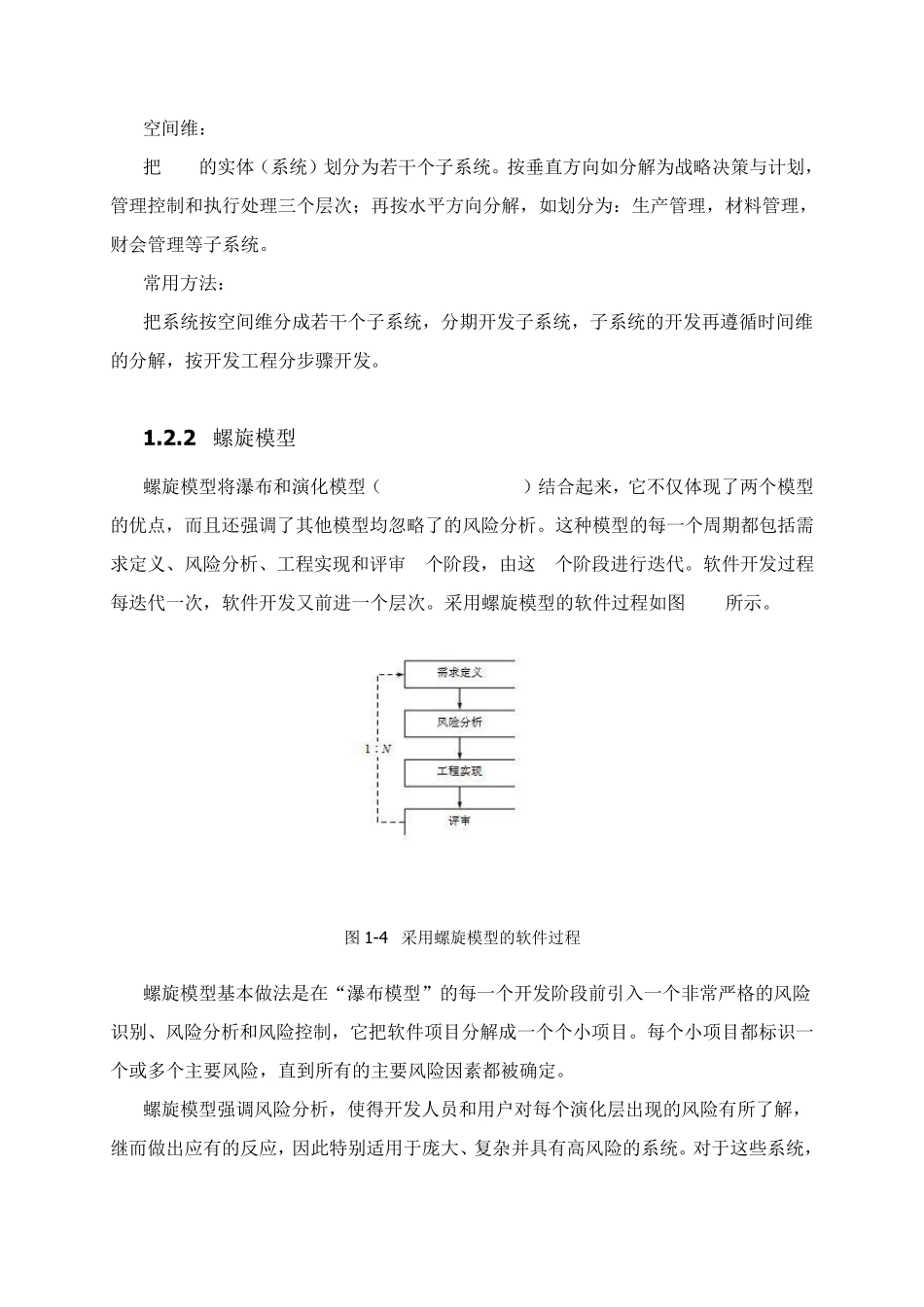

1.2 常用软件开发模型比较分析 正如任何事物一样,软件也有其孕育、诞生、成长、成熟和衰亡的生存过程,一般称其为“软件生命周期”。软件生命周期一般分为6个阶段,即制定计划、需求分析、设计、编码、测试、运行和维护。软件开发的各个阶段之间的关系不可能是顺序且线性的,而应该是带有反馈的迭代过程。在软件工程中,这个复杂的过程用软件开发模型来描述和表示。 软件开发模型是跨越整个软件生存周期的系统开发、运行和维护所实施的全部工作和任务的结构框架,它给出了软件开发活动各阶段之间的关系。目前,常见的软件开发模型大致可分为如下 3种类型。 ① 以软件需求完全确定为前提的瀑布模型(Waterfall Model)。 ② 在软件开发初始阶段只能提供基本需求时采用的渐进式开发模型,如螺旋模型(Spiral Model)。 ③ 以形式化开发方法为基础的变换模型(Transformational Model)。 本节 将 简 单 地 比较并 分析瀑布模型、螺旋模型和变换模型等 软件开发模型。 1.2.1 瀑布模型 瀑布模型即生存周期模型,其核 心 思 想 是按 工序将 问 题 化简 ,将 功 能的实现 与 设计分开,便 于 分工协 作,即采用结构化的分析与 设计方法将 逻 辑 实现 与 物理 实现 分开。瀑布模型将 软件生命周期划分为软件计划、需求分析和定义 、软件设计、软件实现 、软件测试、软件运行和维护这 6个阶段,规 定了它们 自 上 而下、相 互 衔 接 的固 定次 序,如同瀑布流 水 逐 级 下落 。采用瀑布模型的软件过程如图1-3所示。 图1-3 采用瀑布模型的软件过程 瀑布模型是最早出现的软件开发模型,在软件工程中占有重要的地位,它提供了软件开发的基本框架。瀑布模型的本质是一次通过,即每个活动只执行一次,最后得到软件产品,也称为“线性顺序模型”或者“传统生命周期”。其过程是从上一项活动接收该项活动的工作对象作为输入,利用这一输入实施该项活动应完成的内容给出该项活动的工作成果,并作为输出传给下一项活动。同时评审该项活动的实施,若确认,则继续下一项活动;否则返回前面,甚至更前面的活动。 瀑布模型有利于大型软件开发过程中人员的组织及管理,有利于软件开发方法和工具的研究与使用,从而提高了大型软件项目开发的质量和效率。然而软件开发的实践表明,上述各项活动之间并非完全是自上而下且呈线性图式的,因此瀑布模型存在严重的缺陷。 ① 由 于开发模型呈线性,所...