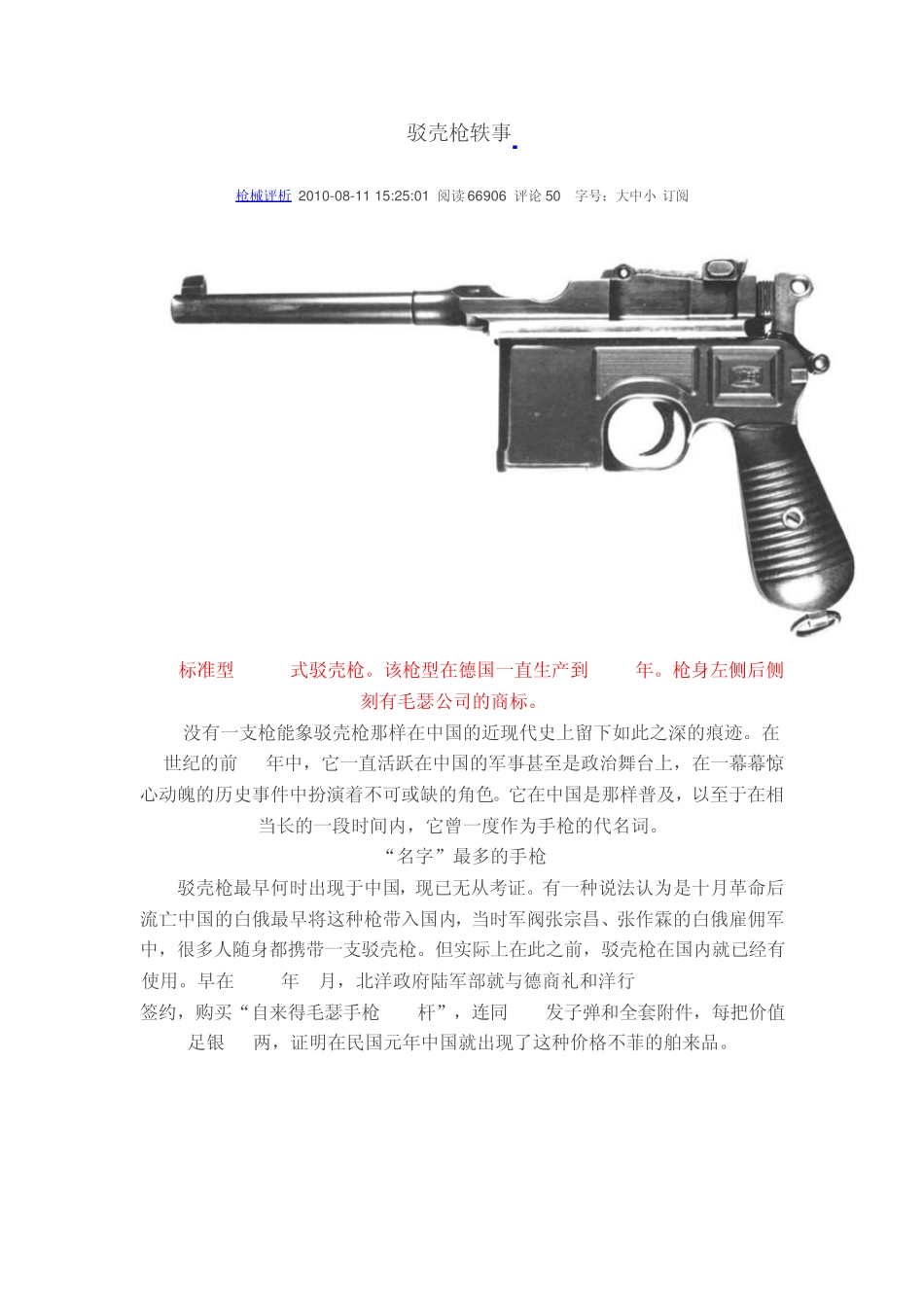

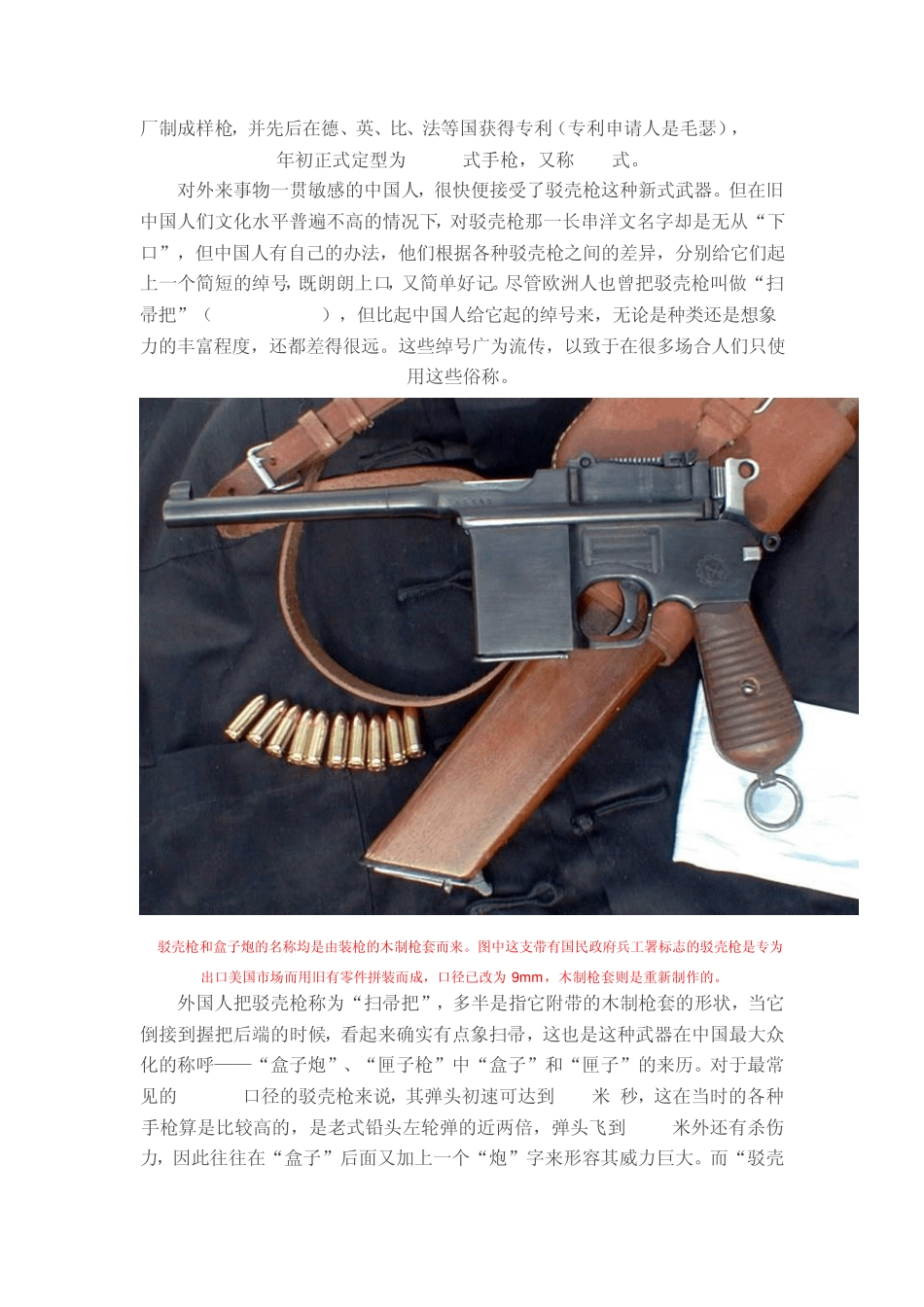

驳壳枪轶事 枪械评析 2010-08-11 15:25:01 阅读66906 评论50 字号:大中小 订阅 标准型M1896式驳壳枪。该枪型在德国一直生产到1930年。枪身左侧后侧刻有毛瑟公司的商标。 没有一支枪能象驳壳枪那样在中国的近现代史上留下如此之深的痕迹。在20世纪的前50年中,它一直活跃在中国的军事甚至是政治舞台上,在一幕幕惊心动魄的历史事件中扮演着不可或缺的角色。它在中国是那样普及,以至于在相当长的一段时间内,它曾一度作为手枪的代名词。 “名字”最多的手枪 驳壳枪最早何时出现于中国,现已无从考证。有一种说法认为是十月革命后流亡中国的白俄最早将这种枪带入国内,当时军阀张宗昌、张作霖的白俄雇佣军中,很多人随身都携带一支驳壳枪。但实际上在此之前,驳壳枪在国内就已经有使用。早在1912年9月,北洋政府陆军部就与德商礼和洋行(Carlowitz & Co)签约,购买“自来得毛瑟手枪200杆”,连同 500发子弹和全套附件,每把价值足银 58两,证明在民国元年中国就出现了这种价格不菲的舶来品。 毛瑟公司为俄国订制的“Bolo”(Bolo 是布尔什维克Bolsheviks 的简称)驳壳枪。该枪系在短管警用型的基础上发展而来,曾有相当一部分随流亡中国的白俄进入中国,是最早进入中国的驳壳枪之一。 驳壳枪的名字总是和毛瑟联系在一起的,很多时候都把这种枪叫做“毛瑟手枪”。尽管缺乏相关资料佐证,但一般认为它并不是毛瑟的发明,而是德国枪械师费德勒(Feederle)兄弟于 1893年设计的,次年在德国奥本多夫的毛瑟兵工厂制成样枪,并先后在德、英、比、法等国获得专利(专利申请人是毛瑟),1897年初正式定型为 M1896式手枪,又称 C96式。 对外来事物一贯敏感的中国人,很快便接受了驳壳枪这种新式武器。但在旧中国人们文化水平普遍不高的情况下,对驳壳枪那一长串洋文名字却是无从“下口”,但中国人有自己的办法,他们根据各种驳壳枪之间的差异,分别给它们起上一个简短的绰号,既朗朗上口,又简单好记。尽管欧洲人也曾把驳壳枪叫做“扫帚把”(Broom Handle),但比起中国人给它起的绰号来,无论是种类还是想象力的丰富程度,还都差得很远。这些绰号广为流传,以致于在很多场合人们只使用这些俗称。 驳壳枪和盒子炮的名称均是由装枪的木制枪套而来。图中这支带有国民政府兵工署标志的驳壳枪是专为出口美国市场而用旧有零件拼装而成,口径已改为 9m m ,木制枪套则是重新制作的。 外国人把驳壳枪称为“扫帚把”,多半是指它附带的...