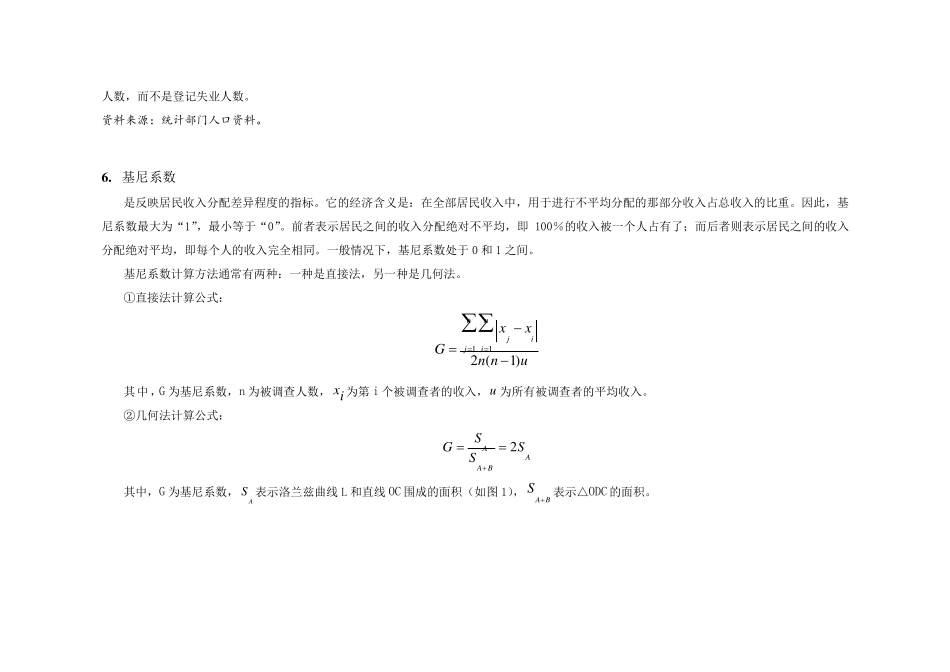

《全面建设小康社会统计监测指标体系》指标解释及计算方法 1. 人均GDP 国内生产总值(GDP)是指一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。对于地区,GDP 中文名称为“地区生产总值”。人均GDP 是指一定时期内按常住人口平均计算的GDP。计算公式为: 年平均常住人口人均GDPGDP 资料来源:统计部门国民经济核算资料。 2. R&D 经费支出占GDP 比重 指一定时期(通常为一年)科学研究与试验发展(简称R&D)经费支出占同期GDP 的比重。计算公式为: %100&&GDPDRGDPDR当年经费支出比重经费支出占 研究与试验发展( R& D) 指在科学技术领域,为增加知识总量、以及运用这些知识去创造新的应用进行的系统的创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。 资料来源:统计部门科技统计资料。 3. 第三产业增加值占GDP 比重 指第三产业增加值占国内生产总值(GDP)的比重。 我国的三次产业划分是: 第一产业:农业(即农林牧渔业)。 第二产业:工业(包括采矿业、制造业、电力燃气及水的生产和供应业)、建筑业。 第三产业:服务业(除第一、第二产业以外的其它各业)。 计算公式为: %100 国内生产总值第三产业增加值比重第三产业增加值占 GDP 资料来源:统计部门国民经济核算资料。 4 . 城镇人口比重 指城镇人口数量占总体人口数量的比重。计算公式为: %100 人口总数城镇人口城镇人比重 城镇人口有几种口径的统计数据,本指针使用的是人口普查中按城乡划分标准统计的城镇人口数。 资料来源:统计部门人口资料。 5 . 失业率(城镇) 失业率是指某时点(期)失业人口与同时点(期)经济活动人口(即劳动力)之比。失业率(城镇)是通过调查城镇失业人数计算出来的。计算公式为: %100)()(经济活动人口期同地点失业人口期某时点失业率 这里,失业是指 16 岁以上的城镇常住人口中,有劳动能力、调查期间未参加社会劳动、当前有就业的可能并正在以某种方式寻找工作的人员。这是国际通行的失业统计定义。也是国家统计局与原劳动部于 1995 年联合确定的统计定义。失业人数与失业率均可计算时点指标和时期指标。但由于失业现象的变化在短期内是渐变的,因此两类指标差别不大。目前国际上和我国一般使用的是时点指标。公式中的失业人口数是指调查失业人数,而不是登记失业人数。 资料来源:统计部门人口资料。 6 . 基尼系数 是反映居民收入分配差异程度...