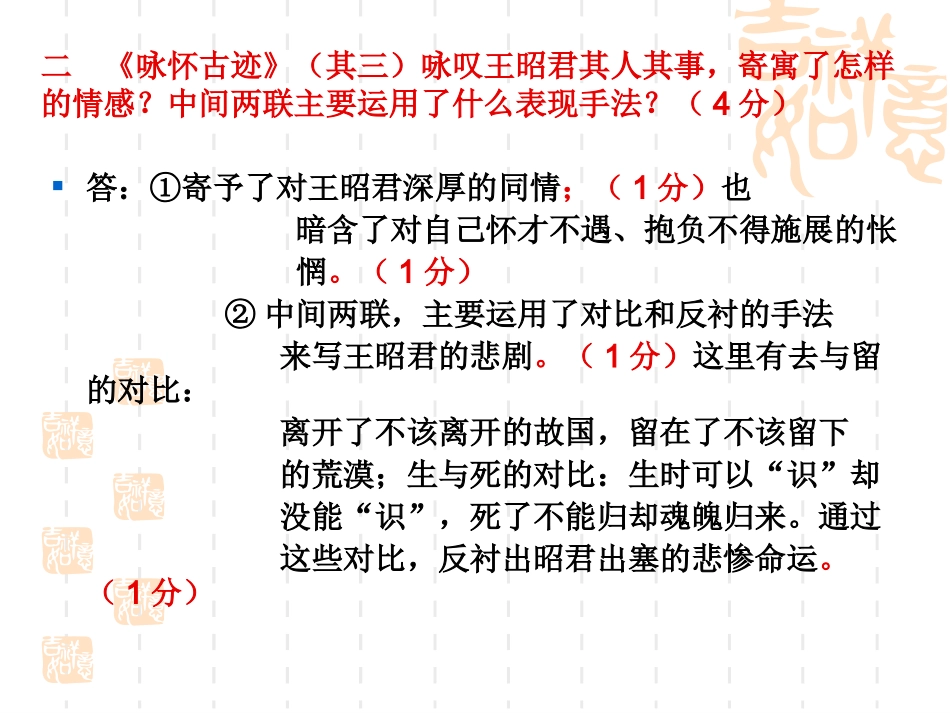

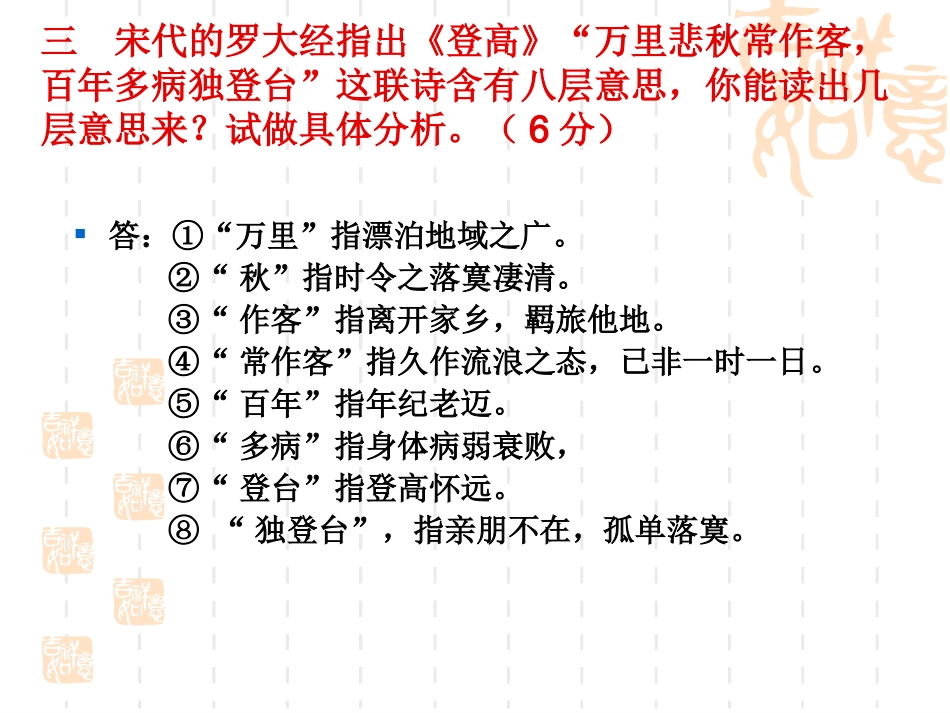

一、前人评《秋兴》(其一)前两联“因秋托兴”,后两联“触景伤情”。你认为这种说法有道理吗?你是怎样理解作者的情怀的?(4分)答:①我认为的确如此。②首联从秋景写起,写出了夔地露冷枫丹、万物萧森的景象。颔联纵目驰骋,生动地写出了巫山巫峡的萧森气象。为后两联奠定了深沉的感情基调。(2分)③后两联转而由景生情,抒发感慨。表达了岁暮日晚、羁旅无依的伤感和凄苦无奈的思乡之情。(2分)二《咏怀古迹》(其三)咏叹王昭君其人其事,寄寓了怎样的情感?中间两联主要运用了什么表现手法?(4分)答:①寄予了对王昭君深厚的同情;(1分)也暗含了对自己怀才不遇、抱负不得施展的怅惘。(1分)②中间两联,主要运用了对比和反衬的手法来写王昭君的悲剧。(1分)这里有去与留的对比:离开了不该离开的故国,留在了不该留下的荒漠;生与死的对比:生时可以“识”却没能“识”,死了不能归却魂魄归来。通过这些对比,反衬出昭君出塞的悲惨命运。(1分)三宋代的罗大经指出《登高》“万里悲秋常作客,百年多病独登台”这联诗含有八层意思,你能读出几层意思来?试做具体分析。(6分)答:①“万里”指漂泊地域之广。②“秋”指时令之落寞凄清。③“作客”指离开家乡,羁旅他地。④“常作客”指久作流浪之态,已非一时一日。⑤“百年”指年纪老迈。⑥“多病”指身体病弱衰败,⑦“登台”指登高怀远。⑧“独登台”,指亲朋不在,孤单落寞。杜甫诗风格鉴赏颠沛流离著信史走近杜甫子美()杜少陵()杜工部()“诗圣”()“诗史”()“三吏”()“三别”()“李杜”()他是河南人,生当玄宗开元之初。早年漫游四方,大河以北都有他的足迹,同时大文学家李太白、高适,都是他的挚友。中年值安禄山之乱,从贼乱中逃出,到甘肃谒见肃宗,补了拾遗的官,不久告假还家。又碰到饥荒,几乎饿死。后来流落四川,依了一位故人严武。严武死后,四川又乱,他避难到湖南,在路上死了。他有两位兄弟一位妹子,都因为乱离难得相见。他和夫人也常常隔离,他有一个小儿子,因饥荒饿死,两个大儿子,晚年跟着他在四川。——梁启超字曾居少陵曾任工部员外郎伟大的现实主义诗人其诗直接反映了唐朝“安史之乱”时期的社会现实,显示了唐代由盛转衰的历史过程《石壕吏》、《潼关吏》、《新安吏》《新婚别》、《垂老别》、《无家别》杜甫与李白的合称•漂泊西南时期(759—770(49—59岁)•壮游时期(712—745)(35岁前)•困守长安(746—755)(35岁—44岁)•陷贼与为官(756—759)(45—48岁)安得广厦千万间,大庇天下寒士尽欢颜,风雨不动安如山。——《茅屋为秋风所破歌》剑外忽闻收蓟北,初闻涕泪满衣裳。却问妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。——《闻官军收河南河北》会当凌绝顶,一览众山小。——《望岳》经历思想志怀高远心忧国家情系百姓朝扣富儿门,暮随肥马尘。残羹与冷炙,处处潜悲辛。——《奉赠韦左丞丈二十二韵》国破山河在,城春草木深。——《春望》朱门酒肉臭,路有冻死骨。——《自京赴奉先县咏怀五百字》仕途失败国运衰落民不聊生杜诗内容博大精深,安史之乱前后各种各样的社会矛盾和现实生活,都在他的诗中得到广泛而深刻的反映他的诗歌堪称唐朝由盛而衰的诗史,又有同时的史书所不及者。杜诗风格诗歌是情感的艺术,诗人的风格与其情感思想的特点密不可分。情感离不开社会现实个人经历与思想、性格的碰撞,离不开诗人在岁月中的颠簸与感悟.独特的情感内涵和情感的表达汇成作者鲜明的个人风格.感慨阔大、悲情起伏想念杜甫唐代元白的新乐府运动,李商隐讽喻时事的名篇宋代王安石、苏轼、黄庭坚、陆游等人对杜甫推崇备至宋末文天祥被俘囚居狱中,用杜甫的五言诗集诗二百首,感慨的说:“凡吾意所欲言者,子美先为代言之。”清末康有为能够一字不漏的背诵全部杜诗近代陈独秀也能背诵杜诗全集而不遗漏一个字,并说:“文中之韩,诗中之杜,均为变古开今之大枢纽”鲁迅先生说:“杜甫似乎不是古人,就好象今天活在我们堆里似的。”闻一多先生说,杜甫是中国“四千年文化中最庄严最瑰丽最永久的一道光彩”国际声誉:其诗从13世纪起在越南朝鲜日本广为...