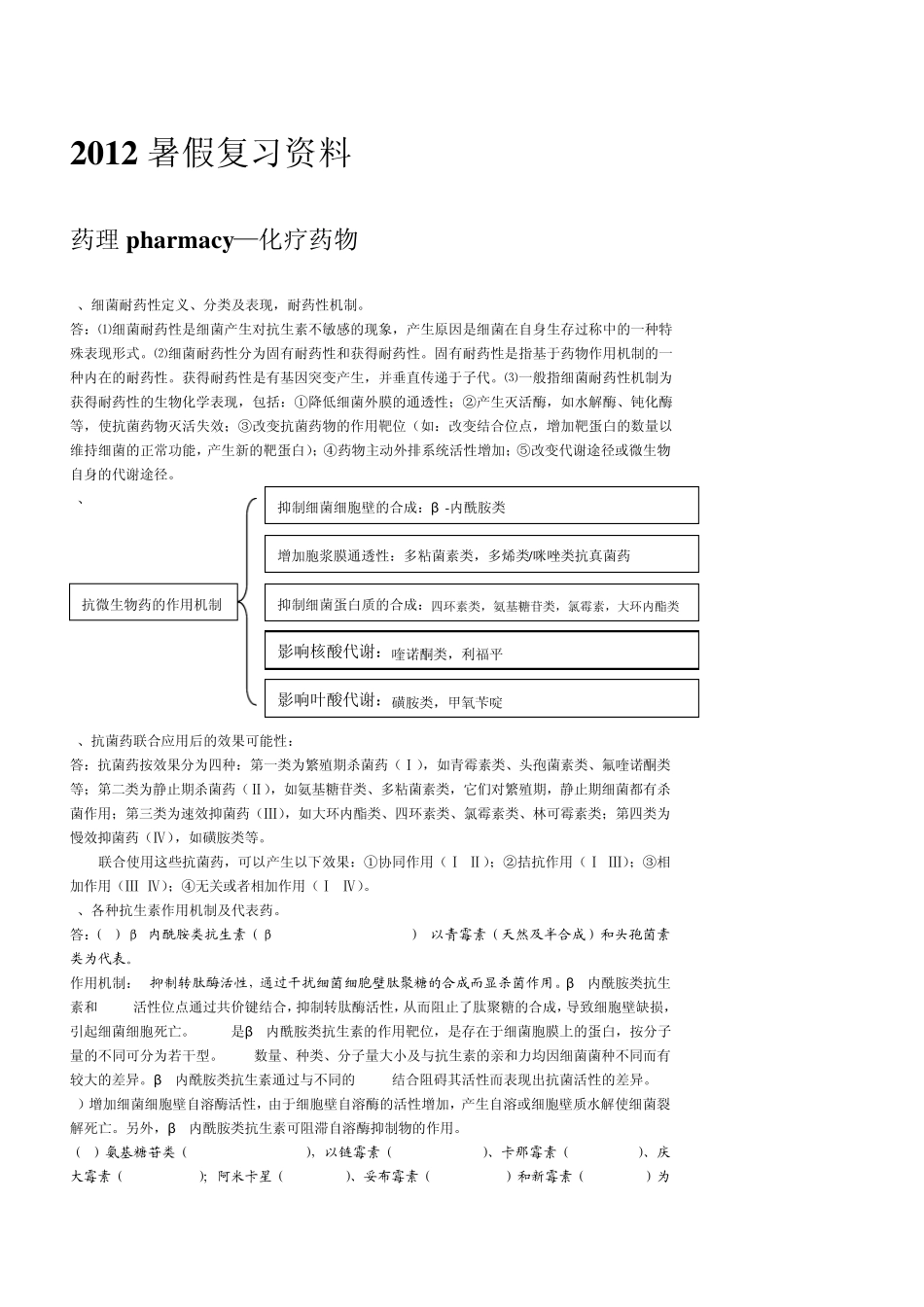

2012 暑假复习资料 药理pharmacy—化疗药物 1、细菌耐药性定义、分类及表现,耐药性机制。 答:⑴细菌耐药性是细菌产生对抗生素不敏感的现象,产生原因是细菌在自身生存过称中的一种特殊表现形式。⑵细菌耐药性分为固有耐药性和获得耐药性。固有耐药性是指基于药物作用机制的一种内在的耐药性。获得耐药性是有基因突变产生,并垂直传递于子代。⑶一般指细菌耐药性机制为获得耐药性的生物化学表现,包括:①降低细菌外膜的通透性;②产生灭活酶,如水解酶、钝化酶等,使抗菌药物灭活失效;③改变抗菌药物的作用靶位(如:改变结合位点,增加靶蛋白的数量以维持细菌的正常功能,产生新的靶蛋白);④药物主动外排系统活性增加;⑤改变代谢途径或微生物自身的代谢途径。 2、 3、抗菌药联合应用后的效果可能性: 答:抗菌药按效果分为四种:第一类为繁殖期杀菌药(Ⅰ),如青霉素类、头孢菌素类、氟喹诺酮类等;第二类为静止期杀菌药(Ⅱ),如氨基糖苷类、多粘菌素类,它们对繁殖期,静止期细菌都有杀菌作用;第三类为速效抑菌药(Ⅲ),如大环内酯类、四环素类、氯霉素类、林可霉素类;第四类为慢效抑菌药(Ⅳ),如磺胺类等。 联合使用这些抗菌药,可以产生以下效果:①协同作用(Ⅰ+Ⅱ);②拮抗作用(Ⅰ+Ⅲ);③相加作用(Ⅲ+Ⅳ);④无关或者相加作用(Ⅰ+Ⅳ)。 4、各种抗生素作用机制及代表药。 答:(1)β-内酰胺类抗生素(β-lactam antibiotics),以青霉素(天然及半合成)和头孢菌素类为代表。 作用机制:1)抑制转肽酶活性,通过干扰细菌细胞壁肽聚糖的合成而显杀菌作用。β -内酰胺类抗生素和 PBPs活性位点通过共价键结合,抑制转肽酶活性,从而阻止了肽聚糖的合成,导致细胞壁缺损,引起细菌细胞死亡。PBPs是β -内酰胺类抗生素的作用靶位,是存在于细菌胞膜上的蛋白,按分子量的不同可分为若干型。PBPs数量、种类、分子量大小及与抗生素的亲和力均因细菌菌种不同而有较大的差异。β -内酰胺类抗生素通过与不同的 PBPs结合阻碍其活性而表现出抗菌活性的差异。 2)增加细菌细胞壁自溶酶活性,由于细胞壁自溶酶的活性增加,产生自溶或细胞壁质水解使细菌裂解死亡。另外,β -内酰胺类抗生素可阻滞自溶酶抑制物的作用。 (2)氨基糖苷类(amino glycosides),以链霉素(streptomycin)、卡那霉素(kanamycin)、庆大霉素(gentamicin);阿米卡星(amikacin)、妥布霉素(tobramycin)和新霉素(neomycin)为抗微生...