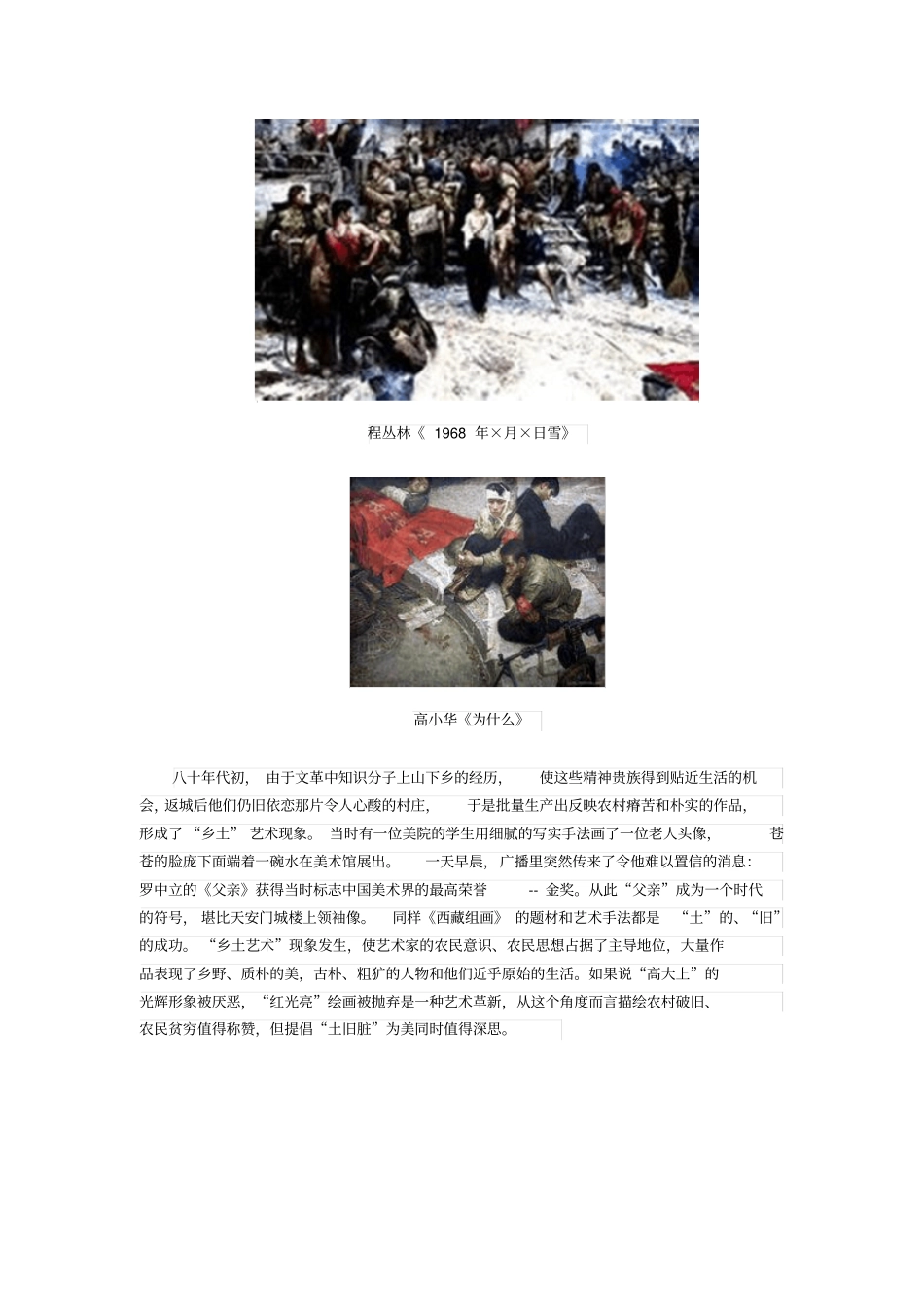

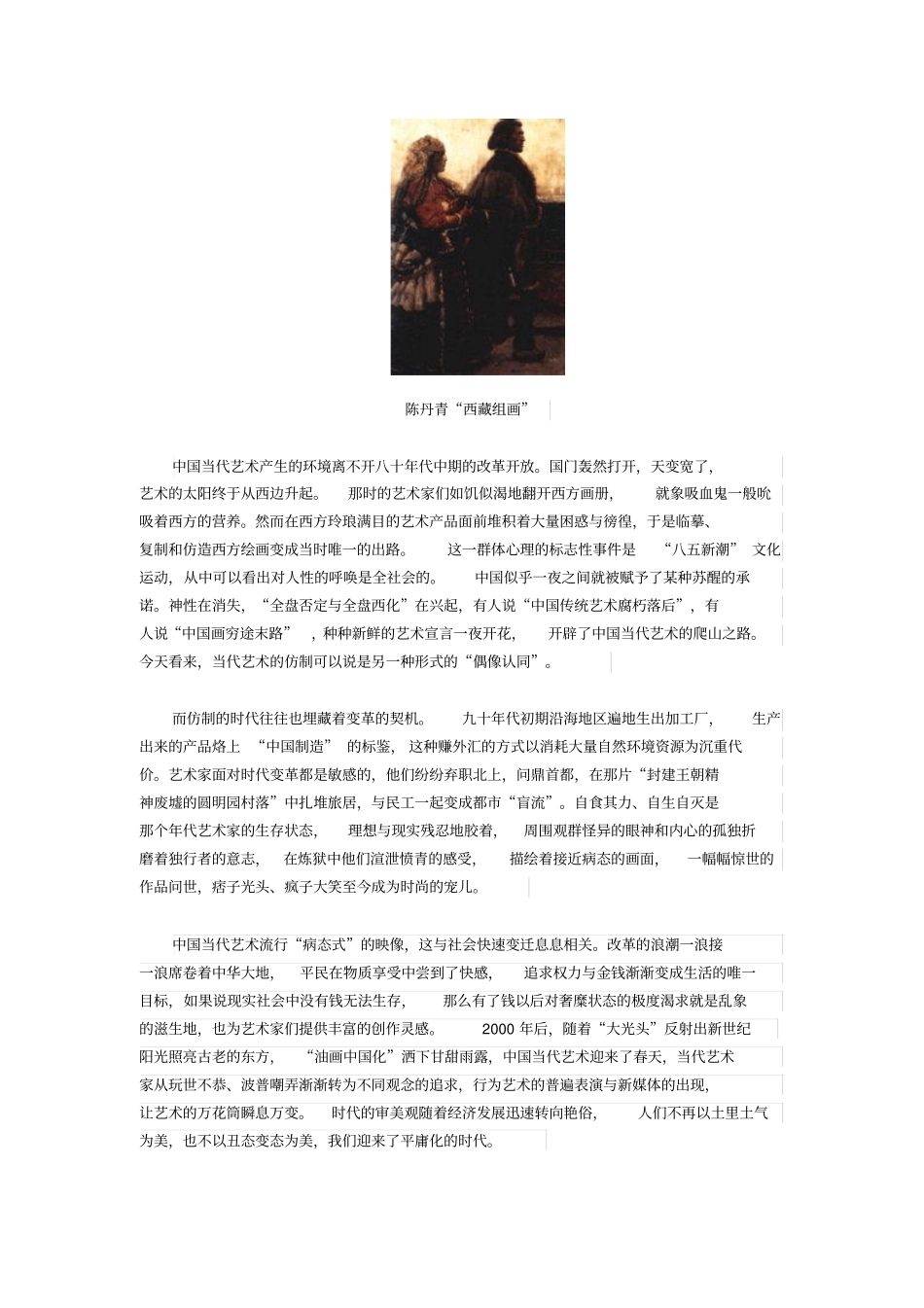

艺术与健康:从中国当代艺术窥视国人的心理健康什么是健康?按照世界卫生组织( WHO)的定义: 健康包括身体健康 (physical health )和心理健康( mental health)。强健体魄固然重要,健全心理更是核心。人如此,艺术亦如此。 在那些著名的艺术与疯狂的故事里,无论中国的狂放贵族画家朱耷,还是西方的癫狂画家凡高, 游弋和挣扎在非凡创造力的伊甸园与漫无边际的狂想海洋中,终其一生在艺术与健康的命题下呈现了人类精神的极致探索。而如今,当代艺术从笔端去描绘人的情绪、欲望、和梦想, 就如同中医用把脉、西医用透视影像探讨人的健康一样,透过艺术的官能体验探索人的心理健康, 艺术与健康的结合是大变迁时代的必然趋向。当代艺术家尤其注重反思社会现象,注重从社会的“背面”去观察和理解生活,以普遍化、符号化和情绪化的当代艺术反映当下的精神和心理。与传统审美观相对立,这种“冲突性” 的表现语境一方面让人神经刺激、血脉膨胀,一方面感官却沉溺在懦弱的“病态”体验中。什么是 “健康的艺术” ?不同的时代给出的答案截然不同。自古以来中国的艺术传承推崇“画如其人”,画出怎样的画就反映出画家怎样的思想、涵养及绘画的基本功力。因此,不同年代的艺术反映不同朝代的心理特征:如汉代的雕像雄伟整饬、简洁大方,如“霸王别姬”般悲怆感人;南北朝时期的壁画色彩凝重,满满的苍凉之美,折射出鲜卑族统治下中原人的心态; 唐代人物往往体态肥美、色彩华丽,体现当时人们富足与开朗的心态。这种艺术创作的宗旨流传千年,并与中国人的“具象”思维息息相关。到了新中国时期, 更加重视艺术的 “健康” ,把艺术叫做 “美术” ,称画家为 “美术家” ,还专门设立美术家协会,使艺术家的思想高度统一,形成审美单一化的格局。那个年代,英雄主义的高大上为美,“红光亮”为标准。家家拥有艺术品,人人都是收藏家,主席像家家悬挂高墙,红像章人人佩带在胸前,“同一化”的行为表达人们对偶像的绝对崇拜,也是心理“绝对认同”的结果。崇拜不是病态,但绝对的崇拜令人疯狂。文革期间“心理洗礼”最大程度的去人性化,其对心理健康的损毁达到登峰造极。七十年代末期, 神坛倒塌、偶像破碎,整个社会陷入反思与哀伤、困惑与迷茫的纵横交错。艺术家抓住这样的机会大力渲泄,于是出现了特定的“伤痕美术”现象。艺术从理想主义、英雄主义,转向悲情现实主义、平民主义;从表现英雄,塑造典型,转为对大时代里普...