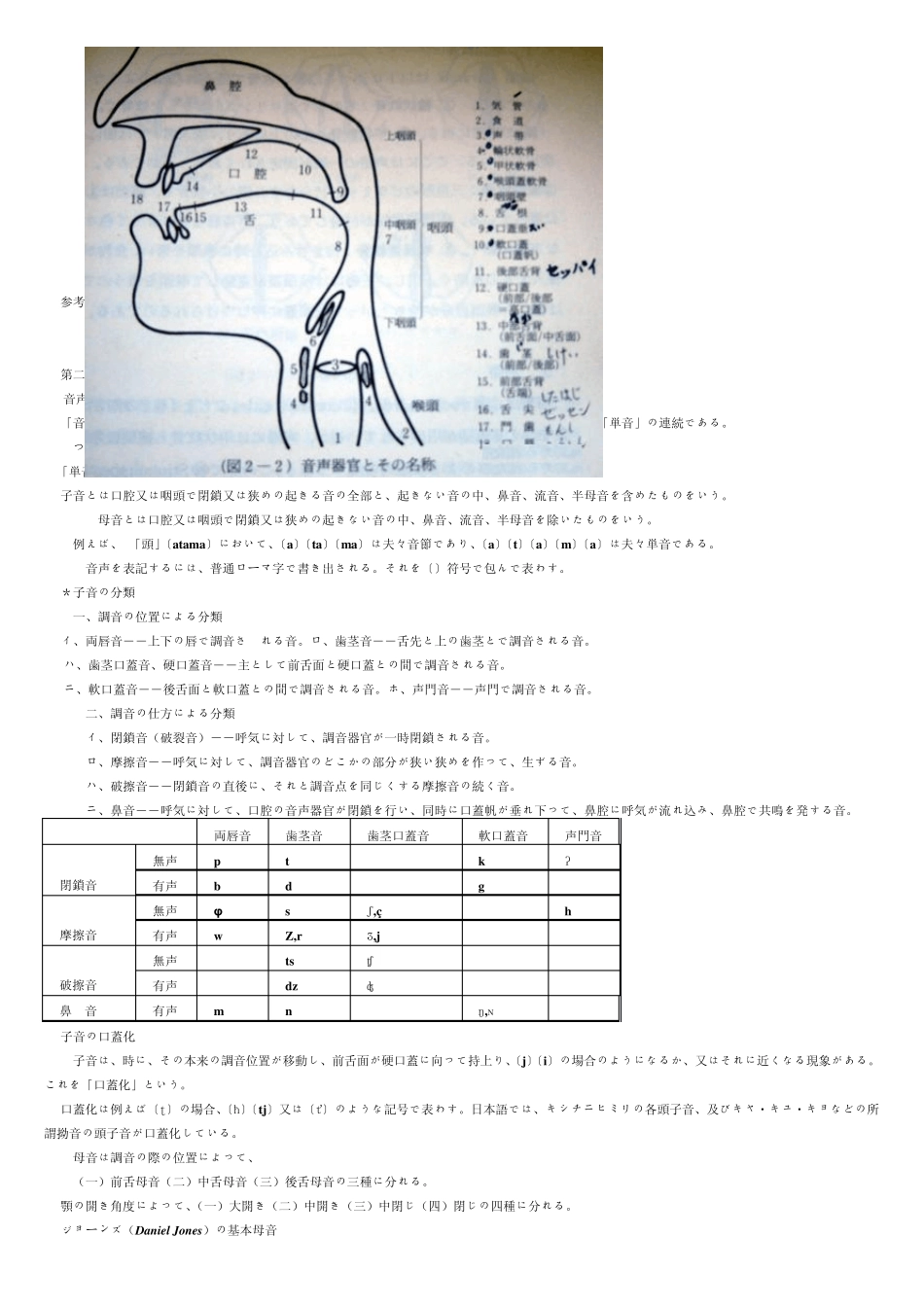

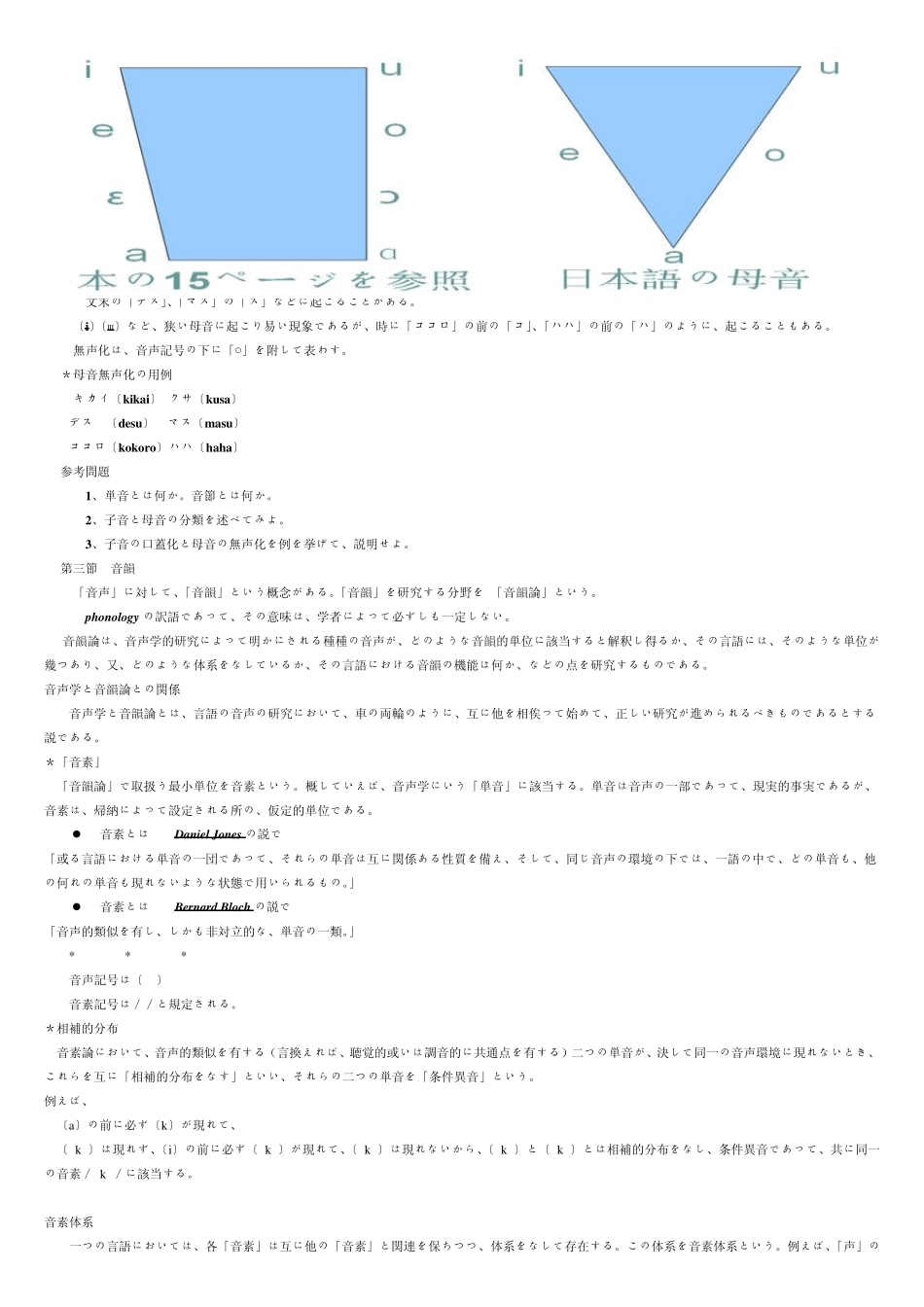

日本語言語学 序言 概论 ・言語とは何か 人間と人間の間において、思想・感情を伝達する手段であり、音声又は文字を媒介物として成立する。 ・言語の成立条件 言語が成立するためには、言語を表出する主体(話して又は書き手)と、言語を受容する主体(聞き手又は読み手)を中心とする場面と、伝達される内容(表現対象)との三者の存在が必要とされる。 ・言語の表現による分類 言語は音声として実現される「音声言語」と、文字として表記される「文字言語」とに、大別される。 言語の分類 言語の文法機能によって分類する ①屈折語(inflectional languages)②膠着語(agglutinative languages) ③孤立語(isolating languages )④抱合語(incorporating languages )本の5 ページを参照 言語の伝達物について 伝達の媒介物としては、現在では音声及び文字が上げられるが、本来はその媒介物は音声だけであったのであり、文字はその社会の文化がある程度発達して以後に、創造されたものである。従って、現在でも、文化の低い民族の言葉には、文字を持たないものがある。 ・言語の範囲 伝達の媒介物としては、音声、文字のほかに、絵画、身振りなどもあるが、狭い意味での言語には含められない。 ・音声と文字との長所及びに短所 音声言語は機械力に頼らない場合には、その場所だけで、一回限りで消滅するのが普通であるが、文字言語は長く保存され、又話し手以外の場所へも及ぼすことができる。 ・日本語の変遷 日本語には音声言語と文字言語のとの間には、単に媒介物ばかりでなく、文法、語彙、文体等に至るまで多くの相違がある。音声言語では、性別、老幼、方言などの差異が著しいが、文字言語では、口語体、文語体などの文体上の差異が顕著である。 言語は時間の推移ともに変容するのが普通であるが。これを言語の歴史的変遷という。 言語の歴史的変遷は語彙が最も激しく、文法、音韻がこれに次ぎ、文字が最も緩慢である。 文字は従来の言語を保持しようとする働きがある。 ・参考問題 1 、言語は何か。その成立する条件を述べよ。 2 、言語は普通幾つに分類するか。その長所と短所を話してみよ。 第一章 音韻 第一節 音声 人間が自己の思想・感情を伝達する目的で、音声器官によって発する音を「音声」という。 音声は「表情音」と「言語音」とに分れる。本の1 4 ~1 5 ページを参照 ...