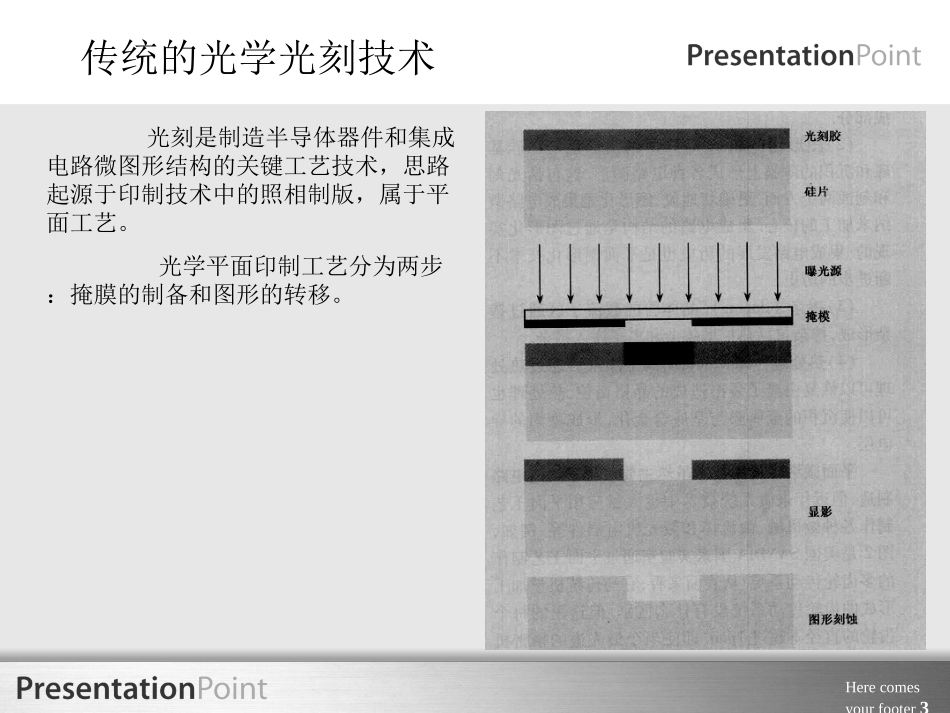

纳米结构的图形转移技术Herecomesyourfooter2纳米结构的图形转移技术物理方法化学方法图形转移技术光学光刻技术非光刻图形制备技术纳米结构的自组装技术传统方法Herecomesyourfooter3传统的光学光刻技术光刻是制造半导体器件和集成电路微图形结构的关键工艺技术,思路起源于印制技术中的照相制版,属于平面工艺。光学平面印制工艺分为两步:掩膜的制备和图形的转移。Herecomesyourfooter4传统光刻技术遇到的困境:最小特征线宽(MinimumFeatureSize,MFS)决定不仅与曝光光源波长以及光学系统有关,而且还与曝光材料等工艺细节有关:MFS=k1λ/NA式中:k1是为工艺因子;λ为曝光波长;NA为投影光刻物镜的数值孔径。1)降低工艺因子(k1):OAI(离轴照明)、PSM(移相掩模)及OPC(光学邻近效应校正)等2)缩短曝光波长(λ):436nm(g线)→365nm(i线)→248nm(KrF)→193nm(ArF)→157nm→NGL(下一代光刻术)3)提高物镜的数值孔径(NA):非浸没式:0.28→0.42→0.48→0.60→0.68→0.75→0.78→0.82→0.85(极限)浸没式:1.3(2003)→1.44(04-06)→1.64(2007)Herecomesyourfooter5新一代光刻技术和纳米制造曝光波长限制了光学光刻技术向更小尺寸器件的应用,进入0.1μm以下的光刻必须采用新一代光刻技术,如X射线光刻(XRL)、极紫外光刻(EUVL)、电子束光刻(EBL)和离子束光刻(IBL)等。但是由于短波长光源的获得,以及新的透镜材料、更高数字孔径光学系统的加工,还有大部分材料都强烈的吸收深紫外而被破坏,而且,光刻设备所花费的巨大成本,均成为了光刻技术的瓶颈。Herecomesyourfooter6电子束光刻(ElectronBeamLithography)1在显微镜的基础上发展起来的。其研究始于20世纪60年代,由德意志联邦共和国杜平根大学的G.Mollenstedt和R.Speidel提出2用电磁场将电子束聚焦成微细束辐照在电子抗蚀剂上,由于电子束可以方便地有电磁场偏转扫描,所以可以将复杂的电路图形直接写到硅片上而无需掩模版.3优点:高分辨、长焦深、无需掩模(即电子束直写)、可以在计算机控制下直写任意图形;缺点:曝光速度慢;生产效率比较低;难以实现高精度的对准和套刻4电子束光刻中使用的曝光机一般有两种类型:直写式与投影式。直写式就是直接将会聚的电子束斑打在表面涂有光刻胶的衬底上,不需要光学光刻工艺中最昂贵和制备费时的掩模;投影式则是通过高精度的透镜系统将电子束通过掩模图形平行地缩小投影到表面涂有光刻胶的衬底上。Herecomesyourfooter7几种电子束曝光系统的性能Herecomesyourfooter8极紫外光刻和X射线光刻采用波长在0.1~10nm的X射线或者波长在10~70nm的软X射线(即紫外光)进行光刻,缩小特征线宽的极限;传统的透镜对极紫外光不是透明的,也不能聚焦X射线,而其能量辐射会很快地破坏掩模和透镜用的材料;最显著的特点是采用Mo/Si多层材料构成布拉格反射器,而非传统光学光刻中的球面透镜,用做掩模的材料是可以吸收极紫外线的TaN,Cr,W等;XRL的优点:高分辨力;大焦深和大像场等;分辨力可达40nm,它可用于UL-SI、纳米加工和MEMS等。XRL的缺点:采用大型的、昂贵的同步加速器,巨额耗资,对量产IC工艺难以接受;高集成的1倍掩模版难制作;与光学光刻机相比,生产效率极低。制作所需的设备将是非常昂贵Herecomesyourfooter9离子束光刻技术离子束光刻(IPL)的研究始于20世纪70年代,它是将离子源(气体或液态金属)发出的离子通过多极静电离子透镜,将掩模图像缩小后聚焦于涂有抗蚀剂的片子上,进行曝光和步进重复操作。IPL的优点:离子束曝光基本上不存在邻近效应,故有比电子束光刻更高的分辨力;在同样能量下,感光胶对离子的灵敏度要比电子高数百倍。IPL的缺点:液态金属离子源发射的离子具有较大的能量分散,而聚焦离子束系统所采用的静电透镜具有较大的色差系数,色差会影响离子束聚焦;由于离子的质量大,在感光胶中的曝光深度有限,故限制了离子束曝光的应用范围。Herecomesyourfooter10原子光刻技术原子光刻技术(AL)是贝尔实验室G.Timp等人最早提出的,它是利用激光梯度场对原子的作用力来改变原子束流在传播过程中的密度分布,使原子按一定规律沉积在基板上,在基板上形成纳米级...