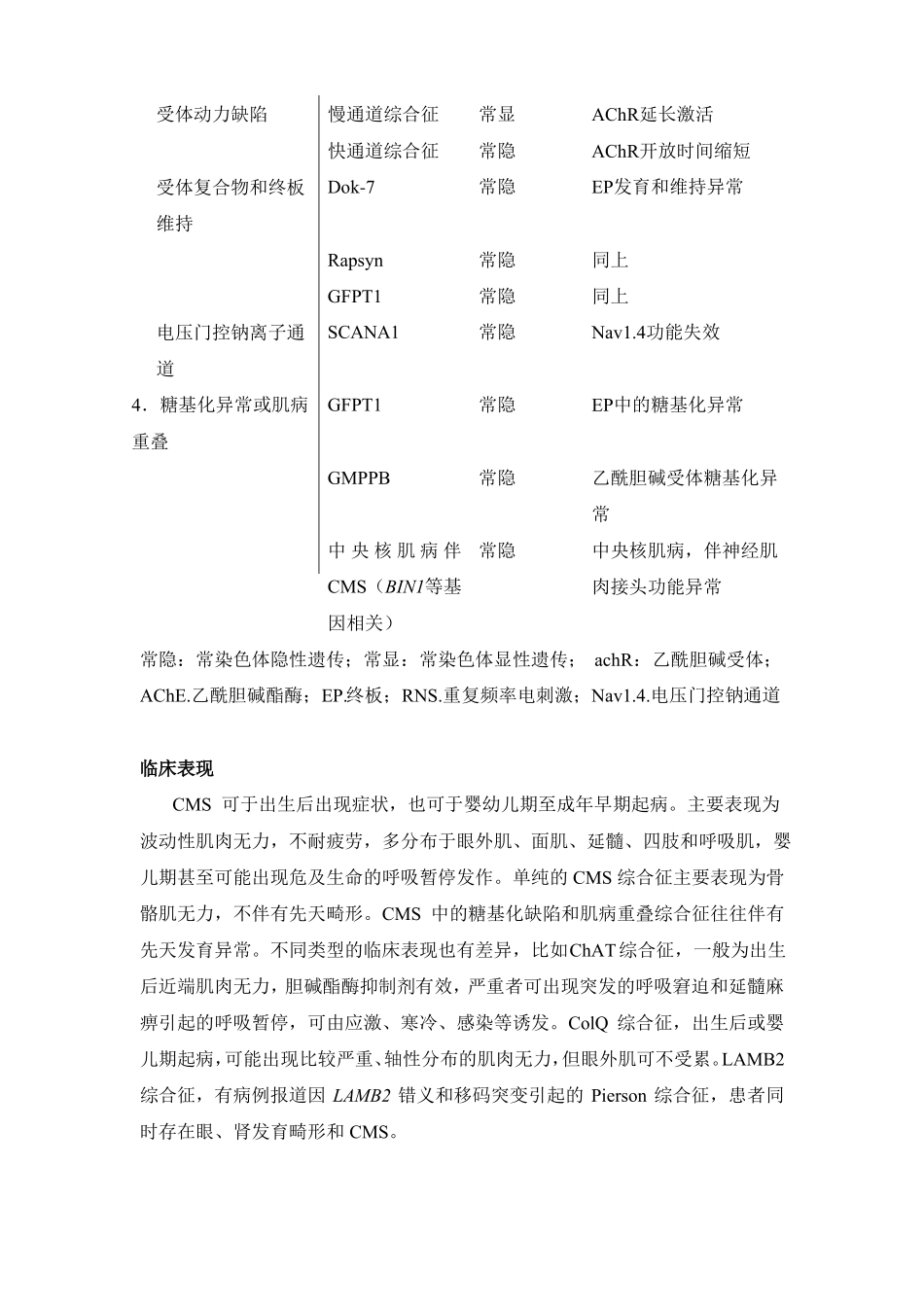

先天性肌无力综合征诊疗指南(2019 年版)先天性肌无力综合征概述先天性肌无力综合征(congenital myasthenic syndrome,CMS)是以疲劳性肌无力为特征的一组遗传性疾病。由于神经肌肉接头的突触前、突触基膜和突触后部分的遗传缺陷导致运动终板神经肌肉接头信息传递受损。CMS 好发于青少年、儿童和婴幼儿。主要临床特征包括四肢近端无力、延髓麻痹、呼吸衰竭。根据 CMS 病变部位分为突触前膜、突触间隙、突触后膜病变、糖基化缺陷和肌病重叠综合征。病因和流行病学CMS 发病机制为负责神经肌肉信号传递的蛋白质功能异常。根据基因突变导致蛋白异常的类型和位置分为 4 种类型(表 21-1),它们的病理机制也不同:例如 ChAT综合征,为 ChAT 基因突变所致乙酰辅酶 A 和胆碱向乙酰胆碱转化受阻,乙酰胆碱生成减少,导致肌肉无力。例如 ColQ 综合征,为突触间隙胆碱酯酶复合物中的 ColQ 蛋白变性,导致胆碱酯酶的锚定错误,突触间隙的胆碱酯酶相对缺乏,除了出现肌无力以外,突触后膜持续兴奋,在一次电流刺激后,可出现重复复合动作电位(R-CMAP)。国外报道 CMS 的平均发生率约每 100 万青少年儿童中 9.2 人。我国尚无该病流行病学数据。CMS 绝大部分是常染色体隐性遗传,有家族史的少见,一些常染色体显性遗传的 CNS 综合征可有家族史。表 21-1常见的 CMS 综合征的遗传方式和病理机制1.突触前膜2.突触间隙3.突触后膜受体结构缺陷综合征/基因ChAT综合征ColQ综合征遗传方式常隐常隐病理机制乙酰胆碱催化合成不足AChE锚定错误AChR数量下降AChR 缺 乏 综 合常隐征受体动力缺陷慢通道综合征快通道综合征常显常隐常隐AChR延长激活AChR开放时间缩短EP发育和维持异常受体复合物和终板Dok-7维持RapsynGFPT1常隐常隐常隐同上同上Nav1.4功能失效电压门控钠离子通SCANA1道4.糖基化异常或肌病GFPT1重叠GMPPB常隐EP中的糖基化异常常隐乙酰胆碱受体糖基化异常中 央 核 肌 病 伴常隐CMS(BIN1等基因相关)中央核肌病,伴神经肌肉接头功能异常常隐:常染色体隐性遗传;常显:常染色体显性遗传; achR:乙酰胆碱受体;AChE.乙酰胆碱酯酶;EP.终板;RNS.重复频率电刺激;Nav1.4.电压门控钠通道临床表现CMS 可于出生后出现症状,也可于婴幼儿期至成年早期起病。主要表现为波动性肌肉无力,不耐疲劳,多分布于眼外肌、面肌、延髓、四肢和呼吸肌,婴儿期甚至可能出现危及生命的呼吸暂停发作。单纯的 CMS 综合征主要表现为骨...