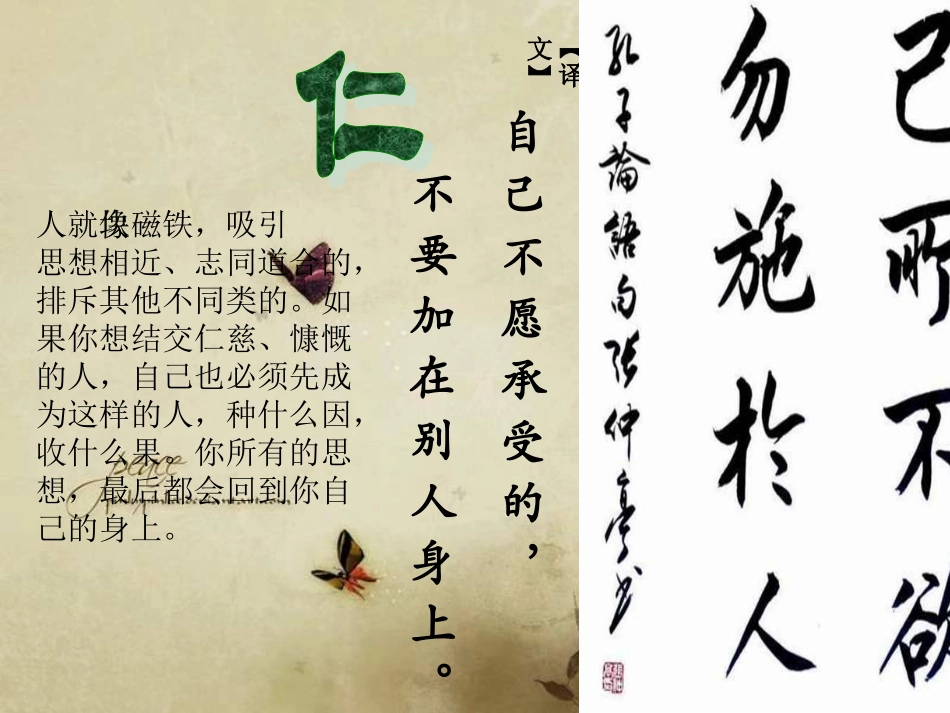

第一课时自己不愿承受的,不要加在别人身上。【译文】人就像一块磁铁,吸引思想相近、志同道合的,排斥其他不同类的。如果你想结交仁慈、慷慨的人,自己也必须先成为这样的人,种什么因,收什么果。你所有的思想,最后都会回到你自己的身上。1、【原文】颜渊问仁。子曰:'克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?'颜渊曰:'请问其目?'子曰:'非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。'颜渊曰:'回虽不敏,请事斯语矣。'【译文】颜渊问什么是仁。孔子说:“克制自己(的私欲)回复到礼,就是仁。有一天你做到了克己复礼,普天下的人都会称许你是仁人。要做到仁靠的是自己,难道靠别人吗?”颜渊说:“请问克己复礼的具体条目。”孔子说:“不合乎礼的不看、不合乎礼的不听、不合乎礼的不说、不合乎礼的不做。”颜渊说:“我颜回虽然资质愚钝,愿意实践这句话。2、【原文】仲弓问仁。子曰:'出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。'仲弓曰:'雍虽不敏,请事斯语矣。'【译文】仲弓问什么是仁。孔子说:“出门如同接见贵宾一样恭敬谨慎,使唤百姓就像承当重大祭祀一样严肃庄重。自己不愿承受的,不要加到别人身上。在诸侯国做官,为诸侯做事不怨天尤人;在卿大夫家做官,为卿大夫做事不怨天尤人。”仲弓说:“我冉庸虽然资质愚钝,愿意实践这些话。”3、【原文】樊迟问仁,子曰:‘爱人。’问知,子曰:‘知人。’樊迟未达。子曰:‘举直措诸枉,能使枉者直。’樊迟退,见子夏曰:‘向也吾见于夫子而问知,子曰:'举直措诸枉,能使枉者直',何谓也?'子夏曰:'富哉言乎!舜有天下,选于众,举皋陶,不仁者远矣。汤有天下,选于众,举伊尹,不仁者远矣。'【译文】樊迟问什么是仁。孔子说:“对人慈爱。”问什么是智。孔子说:“了解别人。”樊迟没有明白。孔子说:“选拔正直的人安置到邪恶的人之上,能够使邪恶的人变为正直的人。”樊迟退出来,去见子夏,说:“先前我拜见老师,问他什么是智,老师说:‘选拔正直的人安置到邪恶的人之上,能够使邪恶的人变为正直的人’,这是什么意思呢?”子夏说:“这句话的含义多么深广啊!舜做了天子,从群众中选拔人才,任用了皋陶,不讲仁德的人就疏远了。汤做了天子,从群众中选拔人才,任用了伊尹,不讲仁德的人就疏远了。”“孝弟也者,其为仁之本与!”(《论语·学而》)正所谓“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”,推己及人,这个人的爱心基本上就形成了。反过来,一个中国人,如果连自己的父母兄弟都不爱,我们就认为他失去了自己的仁爱之本,没有人相信他再会去爱别人。关于这一点,历史上是有很多例子的。譬如在《史记.齐太公世家》中,齐桓公就曾经问过管仲,易牙、开方、竖刀这三个人谁可以当未来的宰相?管仲说,为了讨好君主,易牙杀了自己的孩子,开方背叛了自己的父母,竖刀挥刀自宫,这都不是正常的人做得出来的事情,所以他们三个人都不合适。齐桓公不听,后来果然死于这三人之手。由此可见,我们中国人总是习惯于从一个人对其家人的态度来推断他对别人态度的,要是他对自己的家人都不好,我们就不相信他这个人会对别人好,更不可能相信他会有好的个人品质。若“仁”仅仅局限在由“孝弟”所规定的家庭、亲族范围之内,其意义必然极其有限,所以,以“孝弟”为“本”的“仁”终而被推至于“爱人”的阔大境界。可以看到,此处的人指的是所有的人,“爱人”正是“泛爱众”(《论语·学而》)之意。只有从“亲亲”推论至“爱人”方才完成了对于“仁”的建构,从而具备深切的人道主义情怀。子曰:“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁。行有余力,则以学文。”孔子说:“弟子们在父母跟前,就孝顺父母;出门在外,要顺从师长,言行要谨慎,要诚实可信,寡言少语,要广泛地去爱众人,亲近那些有仁德的人。这样躬行实践之后,还有余力的话,就再去学习文献知识。”【译文】子贡问道:“有一个字而可以终身去实践它的吗?”孔子说:“大概是‘恕’字吧?自己不愿意承受的,不要加到别人身上。”凡是人,皆须爱,天同覆,地同载。──《弟子规》宽恕一个敌人...