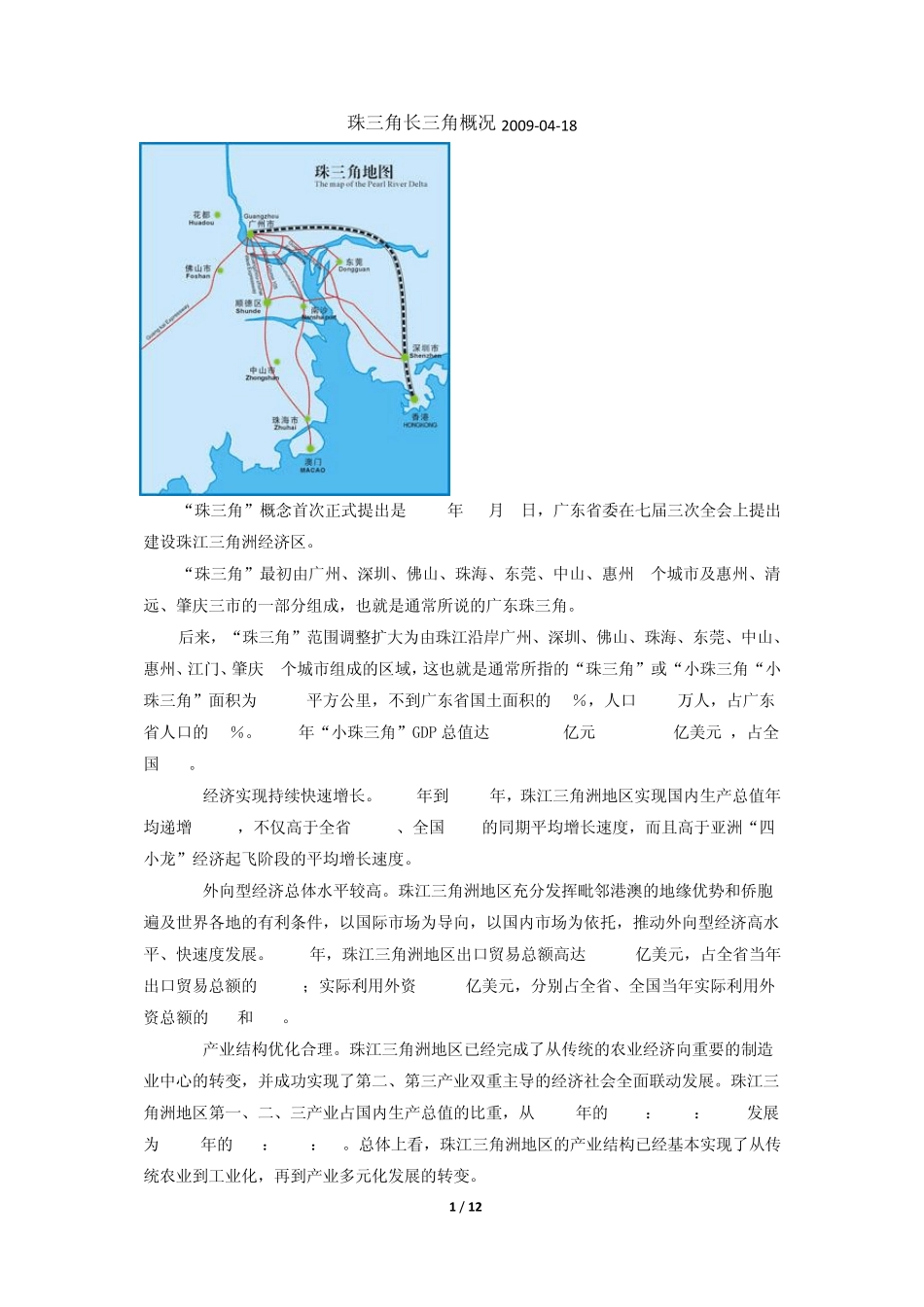

1 / 12 珠三角长三角概况2009-04-18 “珠三角”概念首次正式提出是 1994年 10月 8日,广东省委在七届三次全会上提出建设珠江三角洲经济区。 “珠三角”最初由广州、深圳、佛山、珠海、东莞、中山、惠州 7个城市及惠州、清远、肇庆三市的一部分组成,也就是通常所说的广东珠三角。 后来,“珠三角”范围调整扩大为由珠江沿岸广州、深圳、佛山、珠海、东莞、中山、惠州、江门、肇庆 9个城市组成的区域,这也就是通常所指的“珠三角”或“小珠三角“小珠三角”面积为 24437平方公里,不到广东省国土面积的 14%,人口 4283万人,占广东省人口的 61%。2008年“小珠三角”GDP 总值达 29745.58亿元(4342.843亿美元),占全国 10%。 1. 经济实现持续快速增长。1980年到 1996年,珠江三角洲地区实现国内生产总值年均递增 17.8%,不仅高于全省 14.5%、全国 9.7%的同期平均增长速度,而且高于亚洲“四小龙”经济起飞阶段的平均增长速度。 2. 外向型经济总体水平较高。珠江三角洲地区充分发挥毗邻港澳的地缘优势和侨胞遍及世界各地的有利条件,以国际市场为导向,以国内市场为依托,推动外向型经济高水平、快速度发展。1994年,珠江三角洲地区出口贸易总额高达 384.6亿美元,占全省当年出口贸易总额的 76.6%;实际利用外资 87.98亿美元,分别占全省、全国当年实际利用外资总额的 68%和 24%。 3. 产业结构优化合理。珠江三角洲地区已经完成了从传统的农业经济向重要的制造业中心的转变,并成功实现了第二、第三产业双重主导的经济社会全面联动发展。珠江三角洲地区第一、二、三产业占国内生产总值的比重,从 1980年的 25.8:45.5:28.9发展为 1994年的 8.8:51.2:40。总体上看,珠江三角洲地区的产业结构已经基本实现了从传统农业到工业化,再到产业多元化发展的转变。 2 / 12 4. 农业产业化格局基本形成。改革开放以来,随着农村城镇化进程的加快,该地区农业的市场化、社会化、集约化生产经营格局很快形成。在生产经营活动中,形成了以国内外市场为导向、以经济效益为中心、以资源开发为基础、以种养业为支柱,农工技贸一体化、产加销一条龙的专业化生产、社会化服务、企业化管理的农业产业化发展模式。 5. 城乡协调均衡发展。改革开放以来,随着农村工业化的发展,珠江三角洲地区加速城镇化。70年代末只有几十个城镇,80年代中期增加到 200个,1992年达到 406个,1994年达到 597个。15年增长近 10倍。中山...