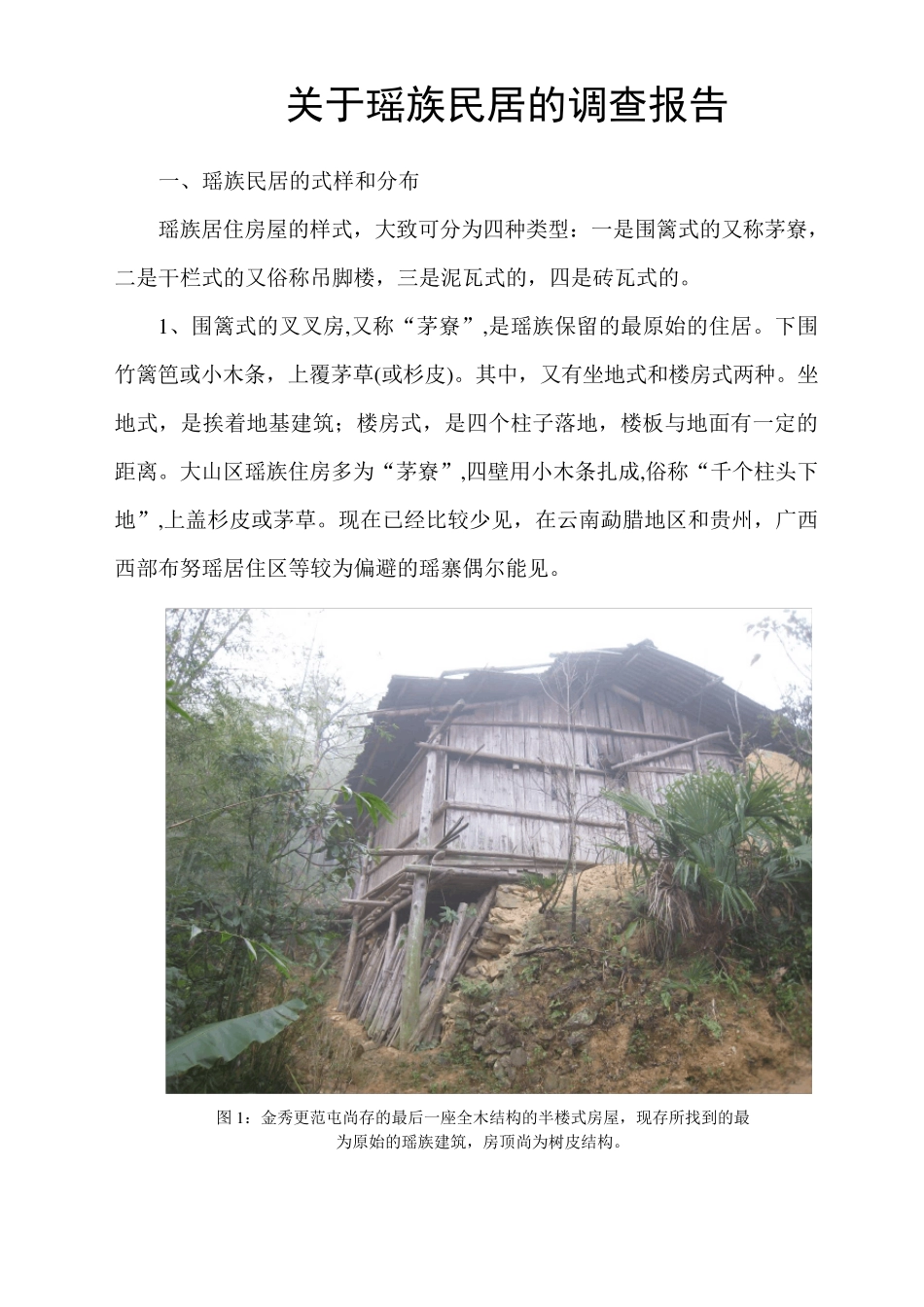

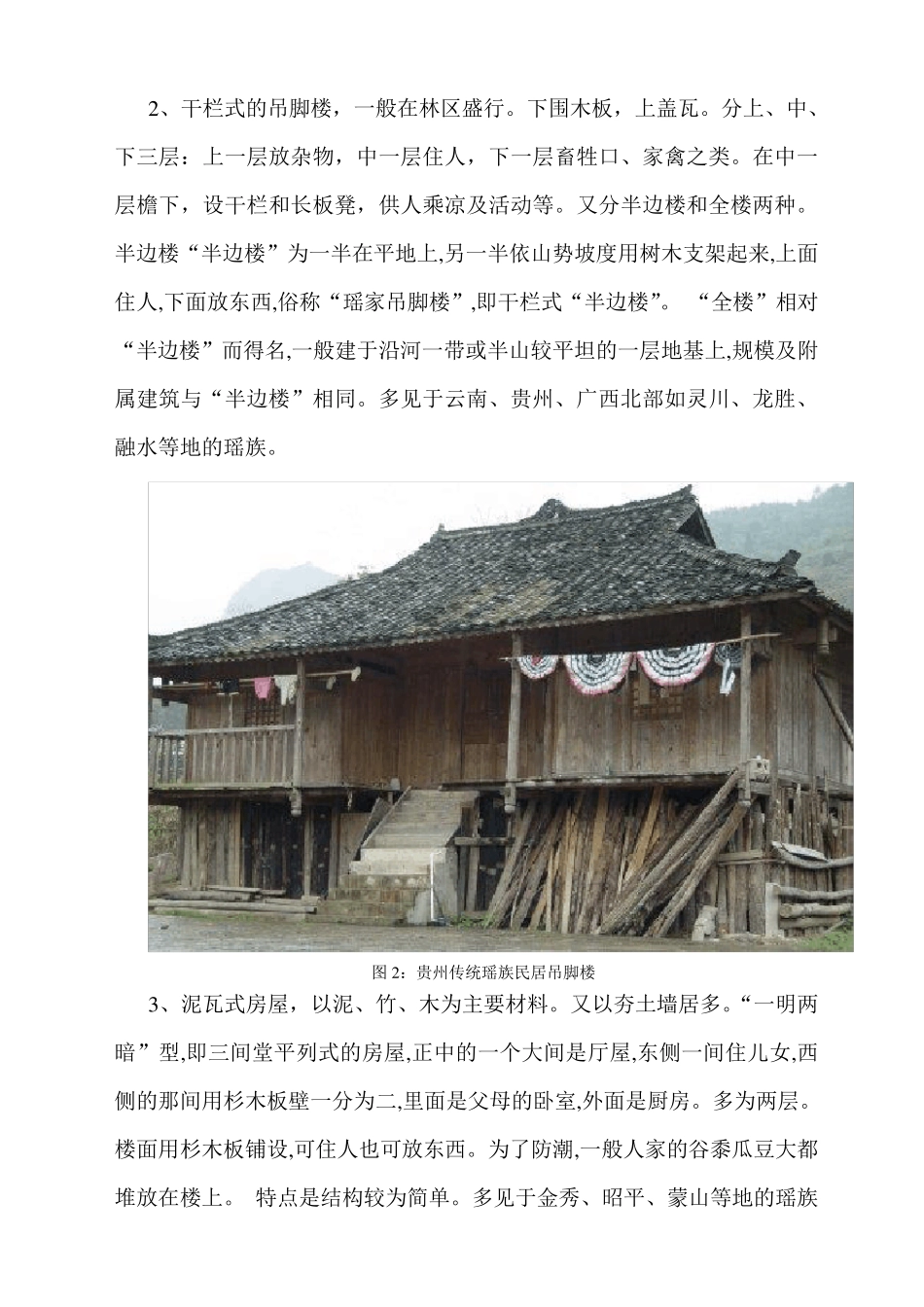

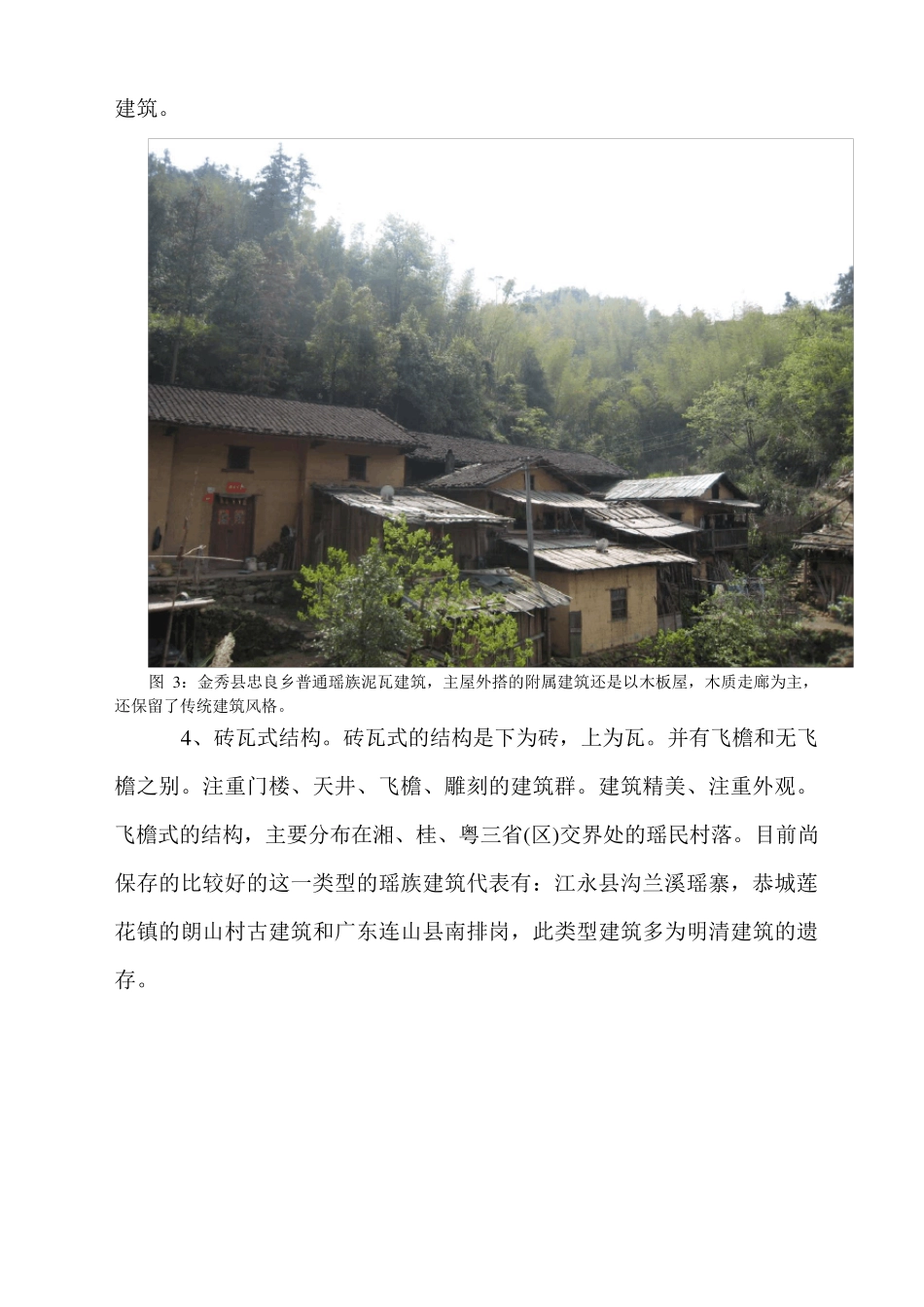

关于瑶族民居的调查报告 一、瑶族民居的式样和分布 瑶族居住房屋的样式,大致可分为四种类型:一是围篱式的又称茅寮,二是干栏式的又俗称吊脚楼,三是泥瓦式的,四是砖瓦式的。 1 、围篱式的叉叉房,又称“茅寮”,是瑶族保留的最原始的住居。下围竹篱笆或小木条,上覆茅草(或杉皮)。其中,又有坐地式和楼房式两种。坐地式,是挨着地基建筑;楼房式,是四个柱子落地,楼板与地面有一定的距离。大山区瑶族住房多为“茅寮”,四壁用小木条扎成,俗称“千个柱头下地”,上盖杉皮或茅草。现在已经比较少见,在云南勐腊地区和贵州,广西西部布努瑶居住区等较为偏避的瑶寨偶尔能见。 图 1 :金秀更范屯尚存的最后一座全木结构的半楼式房屋,现存所找到的最 为原始的瑶族建筑,房顶尚为树皮结构。 2 、干栏式的吊脚楼,一般在林区盛行。下围木板,上盖瓦。分上、中、下三层:上一层放杂物,中一层住人,下一层畜牲口、家禽之类。在中一层檐下,设干栏和长板凳,供人乘凉及活动等。又分半边楼和全楼两种。半边楼“半边楼”为一半在平地上,另一半依山势坡度用树木支架起来,上面住人,下面放东西,俗称“瑶家吊脚楼”,即干栏式“半边楼”。 “全楼”相对“半边楼”而得名,一般建于沿河一带或半山较平坦的一层地基上,规模及附属建筑与“半边楼”相同。多见于云南、贵州、广西北部如灵川、龙胜、融水等地的瑶族。 图 2 :贵州传统瑶族民居吊脚楼 3 、泥瓦式房屋,以泥、竹、木为主要材料。又以夯土墙居多。“一明两暗”型,即三间堂平列式的房屋,正中的一个大间是厅屋,东侧一间住儿女,西侧的那间用杉木板壁一分为二,里面是父母的卧室,外面是厨房。多为两层。楼面用杉木板铺设,可住人也可放东西。为了防潮,一般人家的谷黍瓜豆大都堆放在楼上。 特点是结构较为简单。多见于金秀、昭平、蒙山等地的瑶族建筑。 图3 :金秀县忠良乡普通瑶族泥瓦建筑,主屋外搭的附属建筑还是以木板屋,木质走廊为主,还保留了传统建筑风格。 4 、砖瓦式结构。砖瓦式的结构是下为砖,上为瓦。并有飞檐和无飞檐之别。注重门楼、天井、飞檐、雕刻的建筑群。建筑精美、注重外观。飞檐式的结构,主要分布在湘、桂、粤三省(区)交界处的瑶民村落。目前尚保存的比较好的这一类型的瑶族建筑代表有:江永县沟兰溪瑶寨,恭城莲花镇的朗山村古建筑和广东连山县南排岗,此类型建筑多为明清建筑的遗存。 图4 :富川瑶族传统砖瓦屋,屋顶有飞檐。 二、现存的特色瑶族代表建筑群 1 ...