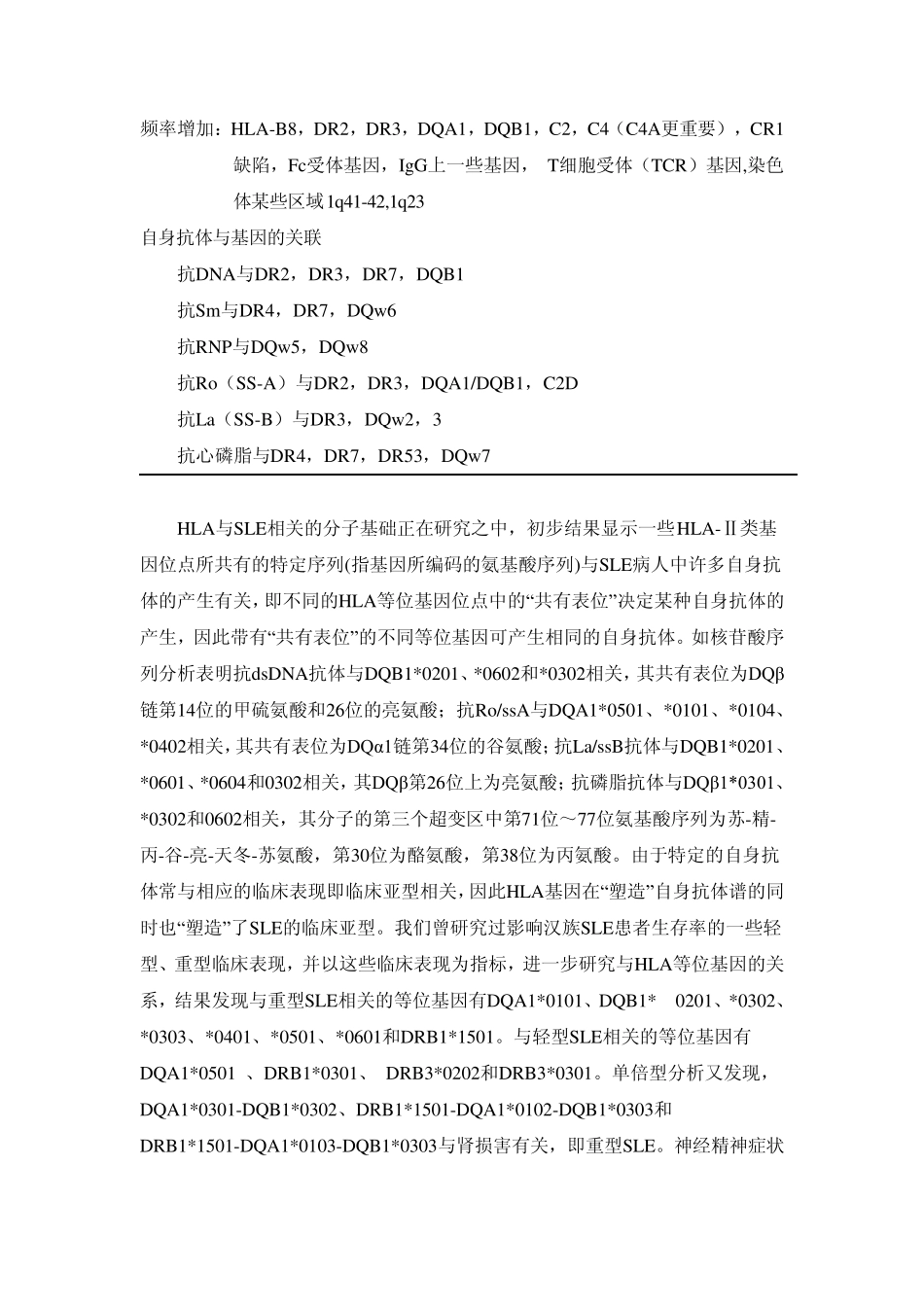

第三章系统性红斑狼疮 冯树芳 李锋 系统性红斑狼疮(sy stemic lu pu s ery thematosu s,SLE)是一种多发于青年女性的累及多脏器的自身免疫性的炎症性结缔组织病,近年来随着对此病认识的提高,更由于免疫检测技术的不断改进,早期、轻型和不典型的病例日见增多,有些重症病人除弥漫性增生性肾小球肾炎外,有时亦可自行缓解。有些病人呈 “一过性”发作,经过数月的短暂病程后可完全消失。由于中西医结合的治疗,糖皮质激素和免疫抑制剂的合理应用,本病的预后有较大改善。 【流行病学调查】 本病广泛分布于世界各地,各国家地区报告的发病率各不相同,我国黄铭新等(1985)对上海市纺织职工3.2万人的调查,患病率为70.41/10万;许德清等(1992)在我国南方地区对2.6万人的调查,患病率为30.13/10万。SLE的年发病率随地区、种族、性别、年龄而有差异。性别方面,女性显然较男性为多,育龄年龄男女之比约为1∶8~9,老年人与幼儿男女比约为1∶2~3。发病年龄以青壮年为多,尤以20~40岁发病者约占半数。发病年龄越小,其亲属患病机会越大。 【病因和发病机制】 本病病因至今尚未肯定,大量研究显示遗传、内分泌、感染、免疫异常和一些环境因素与本病的发病有关。 (一)遗传 自1959年以来已建立了多种狼疮鼠的模型,目前研究较为广泛的狼疮鼠模型有5种,即NZB/B1,NZB/NZWF1,NZB/SWR F1,MRL/lpr及BXSB。研究表明,遗传因素在狼疮鼠发病中起决定性作用,涉及多种基因。这种遗传背景上的差异,导致它们各自在免疫学异常和临床表现上均有一定区别。人类家系调查的结论认为本病是一种多基因遗传背景的疾病,对位于第6对染色体上的HLAⅠ类、Ⅱ类和Ⅲ类基因以及非HLA基因如T细胞受体基因已进行了深入的研究。目前认为HLAⅡ类基因较Ⅰ类基因与SLE的相关性更为明显。遗传方面的危险因素列于表22-3-1。 表22-3-1 SLE遗传的危险因素 单卵孪生发病一致率达14%~57% 一级亲属中自身抗体和T抑制细胞功能异常者5%~12% 频率增加:HLA-B8,DR2,DR3,DQA1,DQB1,C2,C4(C4A更重要),CR1缺陷,Fc受体基因,IgG上一些基因, T细胞受体(TCR)基因,染色体某些区域1q41-42,1q23 自身抗体与基因的关联 抗DNA与DR2,DR3,DR7,DQB1 抗Sm与DR4,DR7,DQw 6 抗RNP与DQw 5,DQw 8 抗Ro(SS-A)与DR2,DR3,DQA1/DQB1,C2D 抗La(SS-B)与DR3,DQw 2,3 抗心磷脂与DR4,DR7,DR53,DQw 7 HLA与SLE相关的分子基础正在研究之中,...