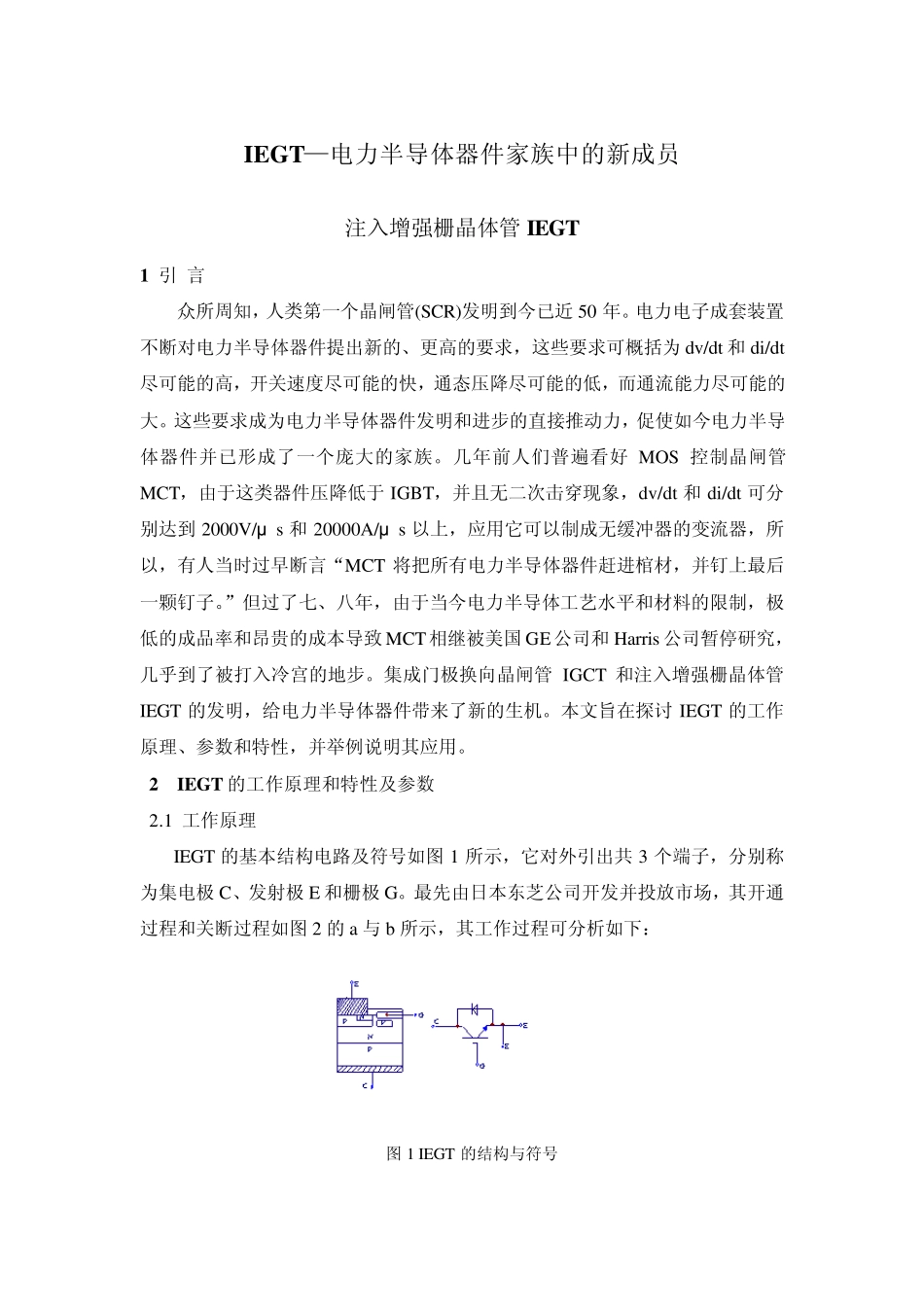

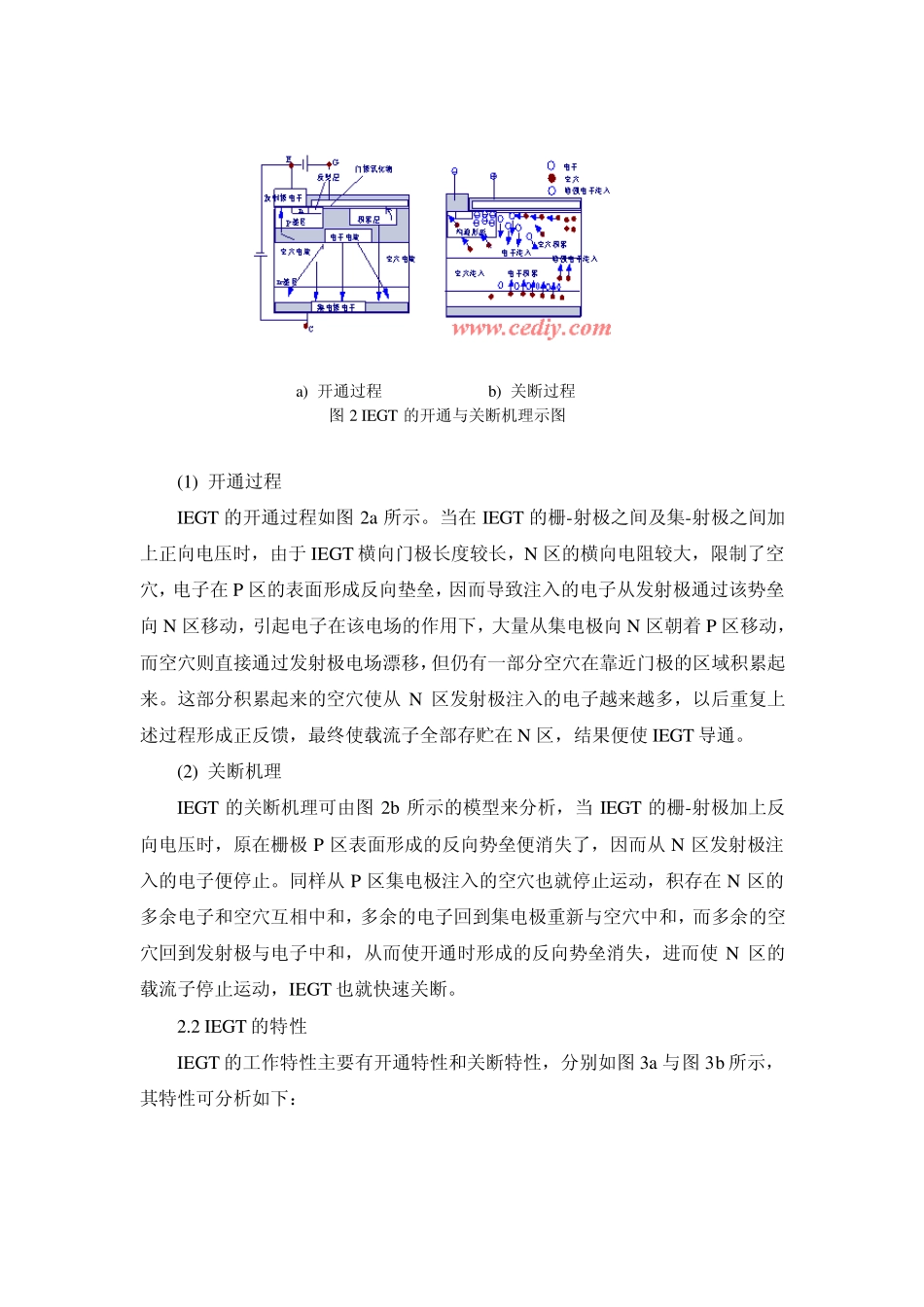

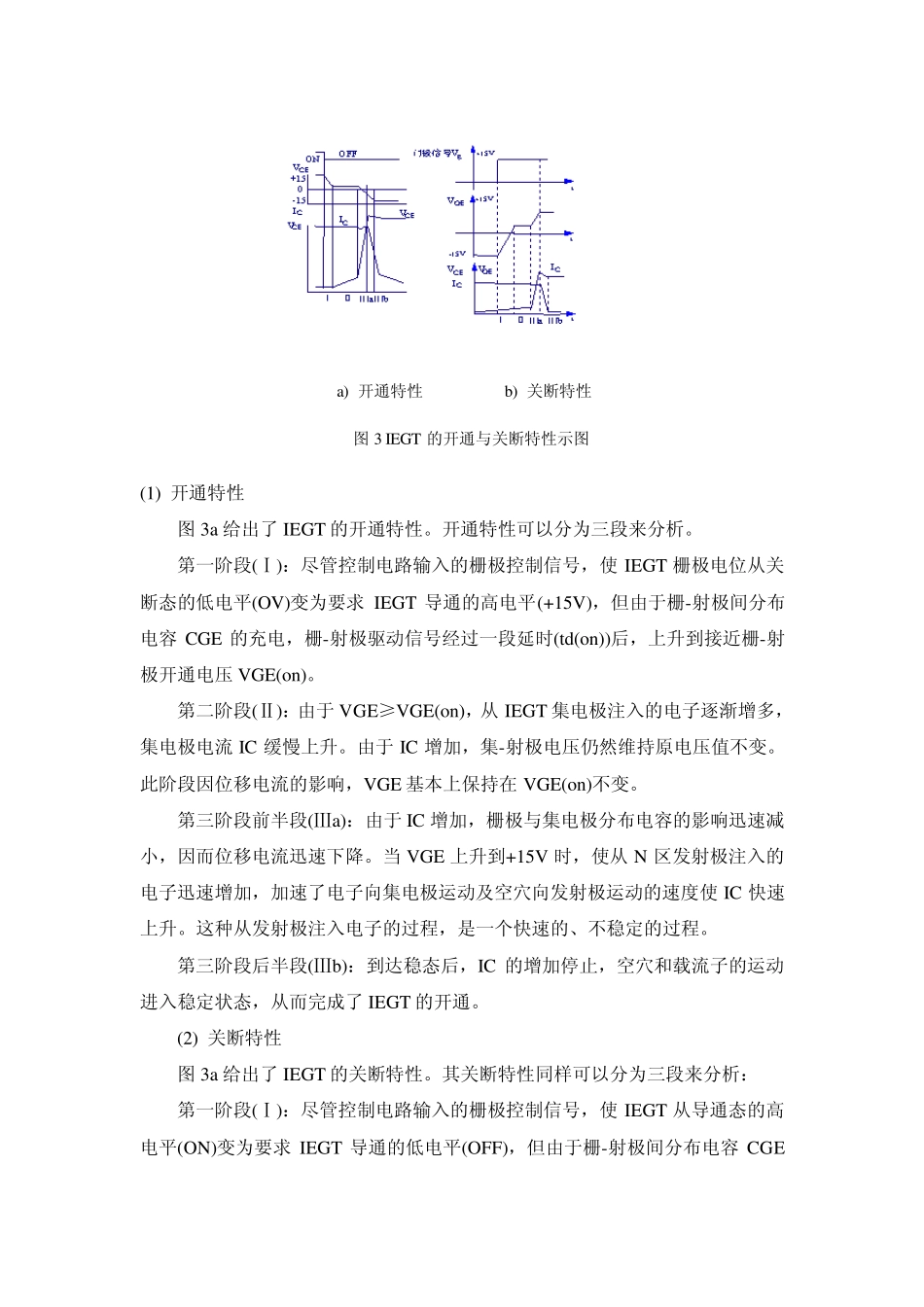

IEGT —电力半导体器件家族中的新成员 注入增强栅晶体管 IEGT 1 引 言 众所周知,人类第一个晶闸管(SCR)发明到今已近 50 年。电力电子成套装置不断对电力半导体器件提出新的、更高的要求,这些要求可概括为 dv /dt 和 di/dt尽可能的高,开关速度尽可能的快,通态压降尽可能的低,而通流能力尽可能的大。这些要求成为电力半导体器件发明和进步的直接推动力,促使如今电力半导体器件并已形成了一个庞大的家族。几年前人们普遍看好 MOS 控制晶闸管MCT,由于这类器件压降低于 IGBT,并且无二次击穿现象,dv /dt 和 di/dt 可分别达到 2000V/μ s 和 20000A/μ s 以上,应用它可以制成无缓冲器的变流器,所以,有人当时过早断言“MCT 将把所有电力半导体器件赶进棺材,并钉上最后一颗钉子。”但过了七、八年,由于当今电力半导体工艺水平和材料的限制,极低的成品率和昂贵的成本导致 MCT相继被美国 GE公司和 Harris 公司暂停研究,几乎到了被打入冷宫的地步。集成门极换向晶闸管 IGCT 和注入增强栅晶体管IEGT 的发明,给电力半导体器件带来了新的生机。本文旨在探讨 IEGT 的工作原理、参数和特性,并举例说明其应用。 2 IEGT 的工作原理和特性及参数 2.1 工作原理 IEGT 的基本结构电路及符号如图 1 所示,它对外引出共 3 个端子,分别称为集电极 C、发射极 E 和栅极 G。最先由日本东芝公司开发并投放市场,其开通过程和关断过程如图 2 的 a 与 b 所示,其工作过程可分析如下: 图 1 IEGT 的结构与符号 a) 开通过程 b) 关断过程 图2 IEGT 的开通与关断机理示图 (1) 开通过程 IEGT 的开通过程如图2a 所示。当在 IEGT 的栅-射极之间及集-射极之间加上正向电压时,由于 IEGT 横向门极长度较长,N 区的横向电阻较大,限制了空穴,电子在 P 区的表面形成反向垫垒,因而导致注入的电子从发射极通过该势垒向 N 区移动,引起电子在该电场的作用下,大量从集电极向 N 区朝着 P 区移动,而空穴则直接通过发射极电场漂移,但仍有一部分空穴在靠近门极的区域积累起来。这部分积累起来的空穴使从 N 区发射极注入的电子越来越多,以后重复上述过程形成正反馈,最终使载流子全部存贮在 N 区,结果便使 IEGT 导通。 (2) 关断机理 IEGT 的关断机理可由图2b 所示的模型来分析,当 IEGT 的栅-射极加上反向电压时,原在栅极 P 区表面形成的反向势垒便消失了,因而从 N...