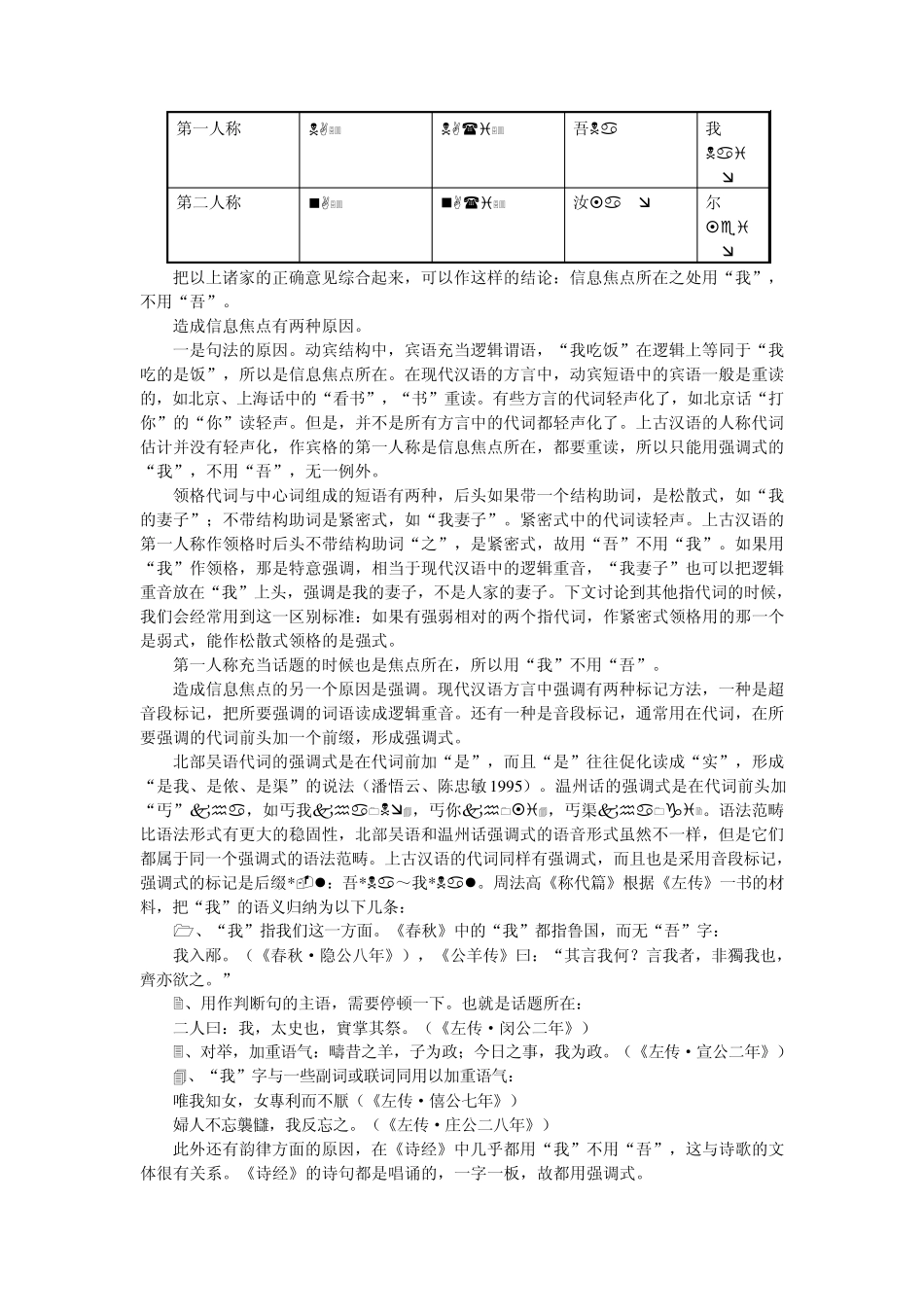

上古指代词的强调式和弱化式 上海师范大学语言研究所 潘悟云 上古汉语的第三人称代词从指别词变化过来,所以我们把代词与指别词合在一起讨论,通叫作指代词。 一、上古汉语指代词的强调式。 上古汉语的一些指代词分别出现鱼部*和歌部*两种读音:表吾汝 胡夫 我<尔 < 何<彼< 其中只有“尔”的主元音为e。“尔”东周以后有“如此”的意思,如《论语·述而》:“不知老之將至云爾”,“云尔”就是“如此说”的意思。《世说》:“謝仁祖年八歲,謝豫章將送客,爾時已神悟,自參上流。”“爾時”就是“此时”。“尔”作代词用时,也逐渐变作暱称,暱称有近义。《魏书·陈奇传》:“游雅常眾辱奇,或爾汝之。”可能是“尔”的近称近指意义,使它的元音变作e。我们注意到一个很有意思的现象,近指代词“斯、此、是”的上古韵部都是支部e;而远指的指代词则属鱼部、歌部,主元音为a。 表1 中的韵尾交替到底反映什么样的语法现象呢? 吾~我 “吾”、“我”是讨论得最多的两个词,我们不妨从这两个词谈起。 这两个词能在同一本书中出现,所以不大可能是方言的区别。于是,语法学家首先就想到是格的不一样,认为“吾”不能用作宾格,常用作领格,“我”常作宾格,不太作领格。问题是,“吾”能用作主格,“我”也能用作主格,“吾”常用作领格,“我”也能用作领格。于是,有些文章就用频率的方法加以区别,比如“吾”用作主格的例子占百分之几,“我”用作主格的则占百分之几,等等。如果说它们之间的区别是格的不同,自然就不会有百分之几的问题,英语的I 只作主格,不可能还有百分之几的频率作宾格或领格。而且,像《孟子》中“吾”用作主格 76 次,“我”用作主格 68 次,几乎相等,没有统计上的意义。可见,上古汉语的这些代词不可能是格的反映。 有些学者早就注意到这两个词的语用区别,胡适在《吾我篇》中说,用作主格的一般是“吾”,“我”有时也可用作主格,那是故为区别或故为郑重之词。周法高《称代篇》认为“我”用作主语时,大体由于加重语气(或指我们这一方面)的缘故。 金守拙(1956)认为“‘吾’‘我’实为同一字之重读与非重读之别。‘吾’字之后无‘句读暂歇’。故与其后随之字有密切关系。‘我’字之后则常有‘句读暂歇’ ”。当第一人称处于句子末尾,或者话题的后头,都有一个...