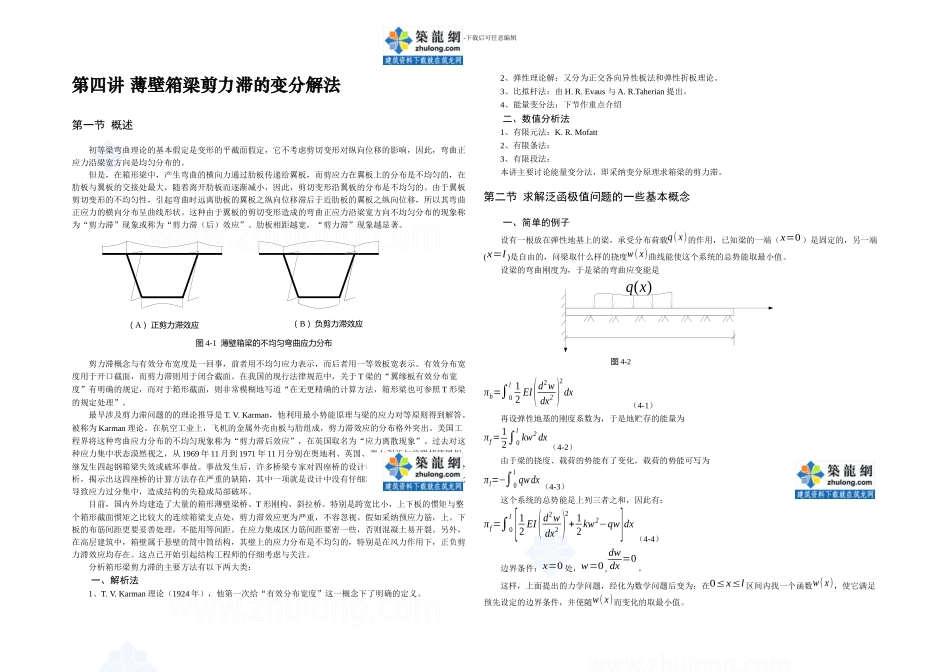

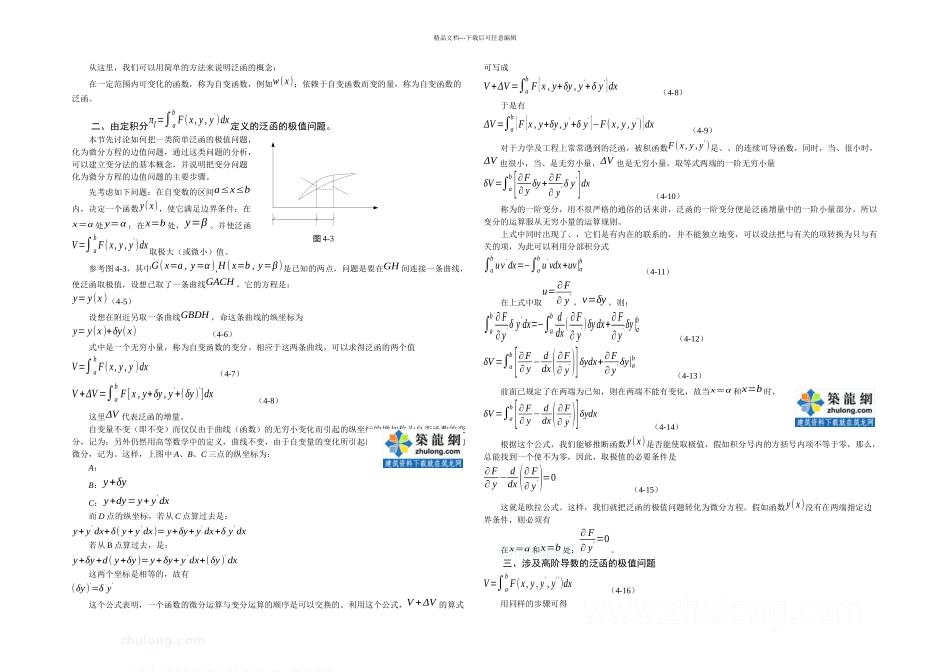

图 4-1 薄壁箱梁的不均匀弯曲应力分布( A )正剪力滞效应( B )负剪力滞效应)(xq图 4-2精品文档---下载后可任意编辑第四讲 薄壁箱梁剪力滞的变分解法第一节 概述初等梁弯曲理论的基本假定是变形的平截面假定,它不考虑剪切变形对纵向位移的影响,因此,弯曲正应力沿梁宽方向是均匀分布的。但是,在箱形梁中,产生弯曲的横向力通过肋板传递给翼板,而剪应力在翼板上的分布是不均匀的,在肋板与翼板的交接处最大,随着离开肋板而逐渐减小,因此,剪切变形沿翼板的分布是不均匀的。由于翼板剪切变形的不均匀性,引起弯曲时远离肋板的翼板之纵向位移滞后于近肋板的翼板之纵向位移,所以其弯曲正应力的横向分布呈曲线形状。这种由于翼板的剪切变形造成的弯曲正应力沿梁宽方向不均匀分布的现象称为“剪力滞”现象或称为“剪力滞(后)效应”。肋板相距越宽,“剪力滞”现象越显著。剪力滞概念与有效分布宽度是一回事,前者用不均匀应力表示,而后者用一等效板宽表示。有效分布宽度用于开口截面,而剪力滞则用于闭合截面。在我国的现行法律规范中,关于 T 梁的“翼缘板有效分布宽度”有明确的规定,而对于箱形截面,则非常模糊地写道“在无更精确的计算方法,箱形梁也可参照 T 形梁的规定处理”。最早涉及剪力滞问题的的理论推导是 T. V. Karman,他利用最小势能原理与梁的应力对等原则得到解答。被称为 Karman 理论。在航空工业上,飞机的金属外壳由板与肋组成,剪力滞效应的分布格外突出。美国工程界将这种弯曲应力分布的不均匀现象称为“剪力滞后效应”,在英国取名为“应力离散现象”。过去对这种应力集中状态漠然视之,从 1969 年 11 月到 1971 年 11 月分别在奥地利、英国、澳大利亚与前联邦德国相继发生四起钢箱梁失效或破坏事故。事故发生后,许多桥梁专家对四座桥的设计和计算方法进行了讨论与分析,揭示出这四座桥的计算方法存在严重的缺陷,其中一项就是设计中没有仔细对待“剪力滞效应”,因此导致应力过分集中,造成结构的失稳或局部破坏。目前,国内外均建造了大量的箱形薄壁梁桥、T 形刚构、斜拉桥。特别是跨宽比小,上下板的惯矩与整个箱形截面惯矩之比较大的连续箱梁支点处,剪力滞效应更为严重,不容忽视。假如采纳预应力筋,上。下板的布筋间距更要妥善处理,不能用等间距。在应力集成区力筋间距要密一些,否则混凝土易开裂。另外,在高层建筑中,箱壁属于悬壁的筒中筒结构,其壁上的应力分布是不均匀的...