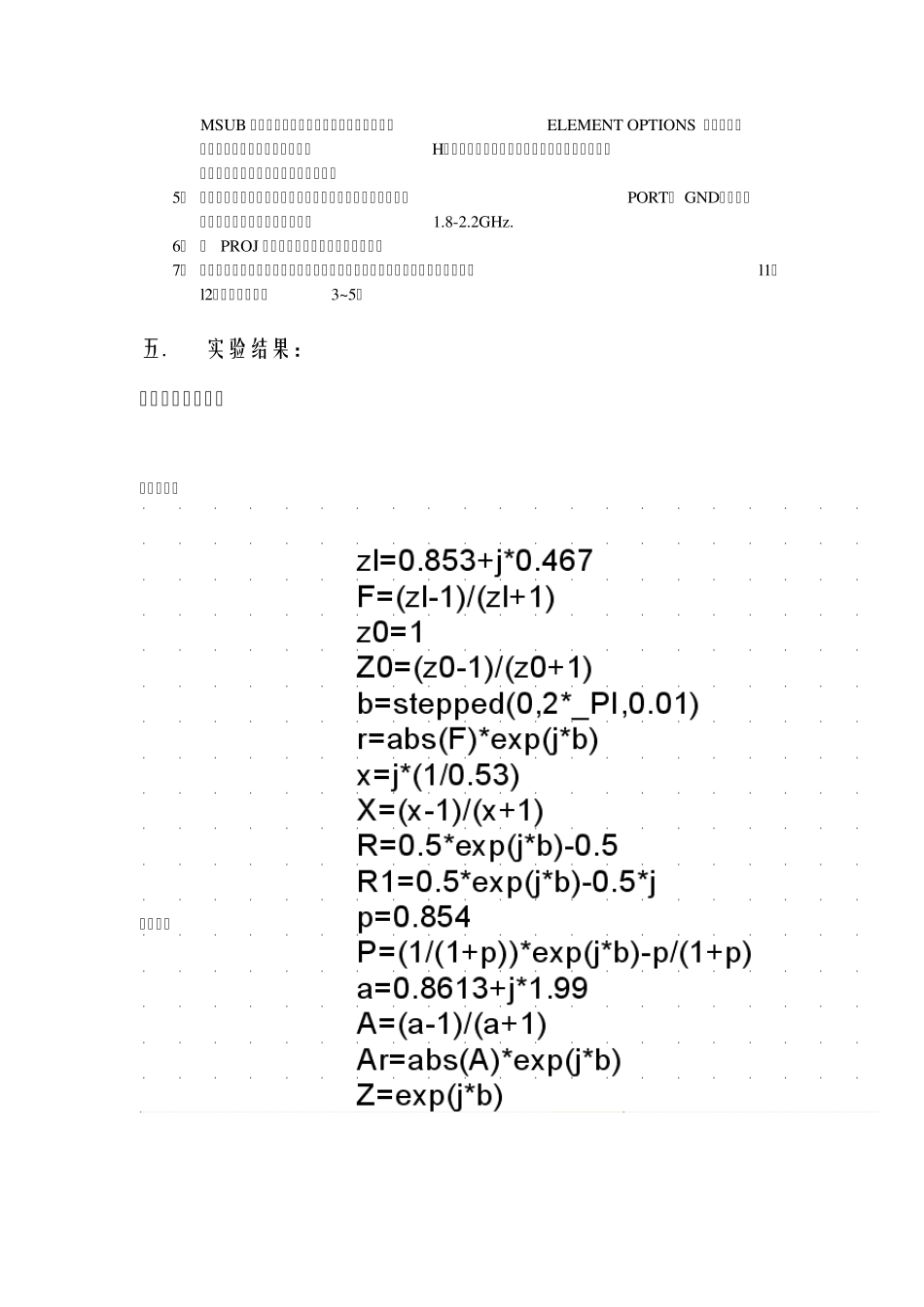

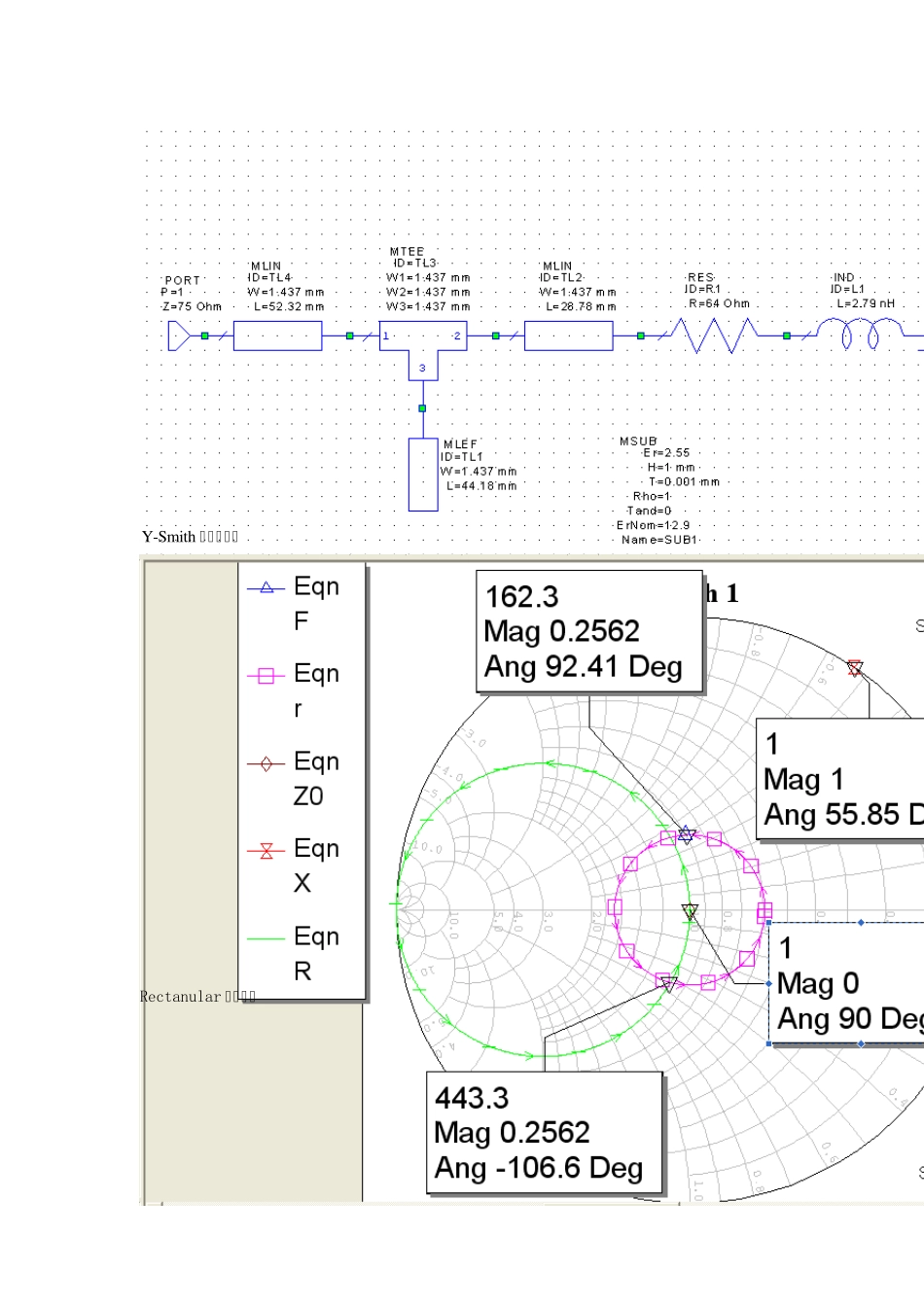

实验2 微带分支线匹配器 一. 实验目的: 1. 熟悉支节匹配的匹配原理 2. 了解微带线的工作原理和实际应用 3. 掌握Smith 图解法设计微带线匹配网络 二. 实验原理: 1. 支节匹配器 随着工作频率的提高及相应波长的减小,分立元件的寄生参数效应就变得更加明显,当波长变得明显小于典型的电路元件长度时,分布参数元件替代分立元件而得到广泛应用。因此,在频率高达以上时,在负载和传输线之间并联或串联分支短截线,代替分立的电抗元件,实现阻抗匹配网络。常用的匹配电路有:支节匹配器,四分之一波长阻抗变换器,指数线匹配器等。 支节匹配器分单支节、双支节和三支节匹配。这类匹配器是在主传输线并联适当的电纳(或串联适当的电抗),用附加的反射来抵消主传输线上原来的反射波,以达到匹配的目的。此电纳或电抗元件常用一终端短路或开路段构成。 2. 微带线 从微波制造的观点看,这种调谐电路是方便的,因为不需要集总元件,而且并联调谐短截线特别容易制成微带线或带状线形式。微带线由于其结构小巧,可用印刷的方法做成平面电路,易于与其它无源和有源微波器件集成等特点,被广泛应用于实际微波电路中。 三. 实验内容: 已知: 输入阻抗 Zin=75Ω 负载阻抗 Zl=( 64+j75) Ω 特性阻抗 Z0=75Ω 介质基片面性 ε r=2.55 ,H=1mm 假定负载在2GHz 时实现匹配,利用图解法设计微带线单支节和双支节匹配网络,假设双支节网络分支线与负载的距离 d1=λ /4,两分支线之间的距离为d2=λ /8。画出几种可能的电路图并且比较输入端反射系数幅值从1.8GHz 至 2.2GHz 的变化。 四. 实验步骤: 1. 建立新项目,确定项目频率,步骤同实验1 的 1-3 步。 2. 将归一化输入阻抗和负载阻抗所在位置分别标在Y-Smith 导纳图上,步骤类似实验1 的 4-6 步。 3. 设计单支节匹配网络,在圆图上确定分支z 一与负载的距离d 以及分支线的长度1,根据给定的介质基片、特性阻抗和频率用TXLINE 计算微带线物理长度和宽度。注意在圆图上标出的电角度360 度对应二分之一波长,即λ /2。 4. 在设计环境中将微带线放置在原理图中。将微带线的衬底材料放在原理图中,选择MSUB 并将其拖放在原理图中,双击该元件打开ELEMENT OPTIONS 对话框,将介质的相对介电常数、介质厚度H、导体厚度依次输入。注意微带分支线处的不均匀性所引起的影响,选择行当的模型。 5. 负载阻抗选电阻与电感的串联形式,连接...