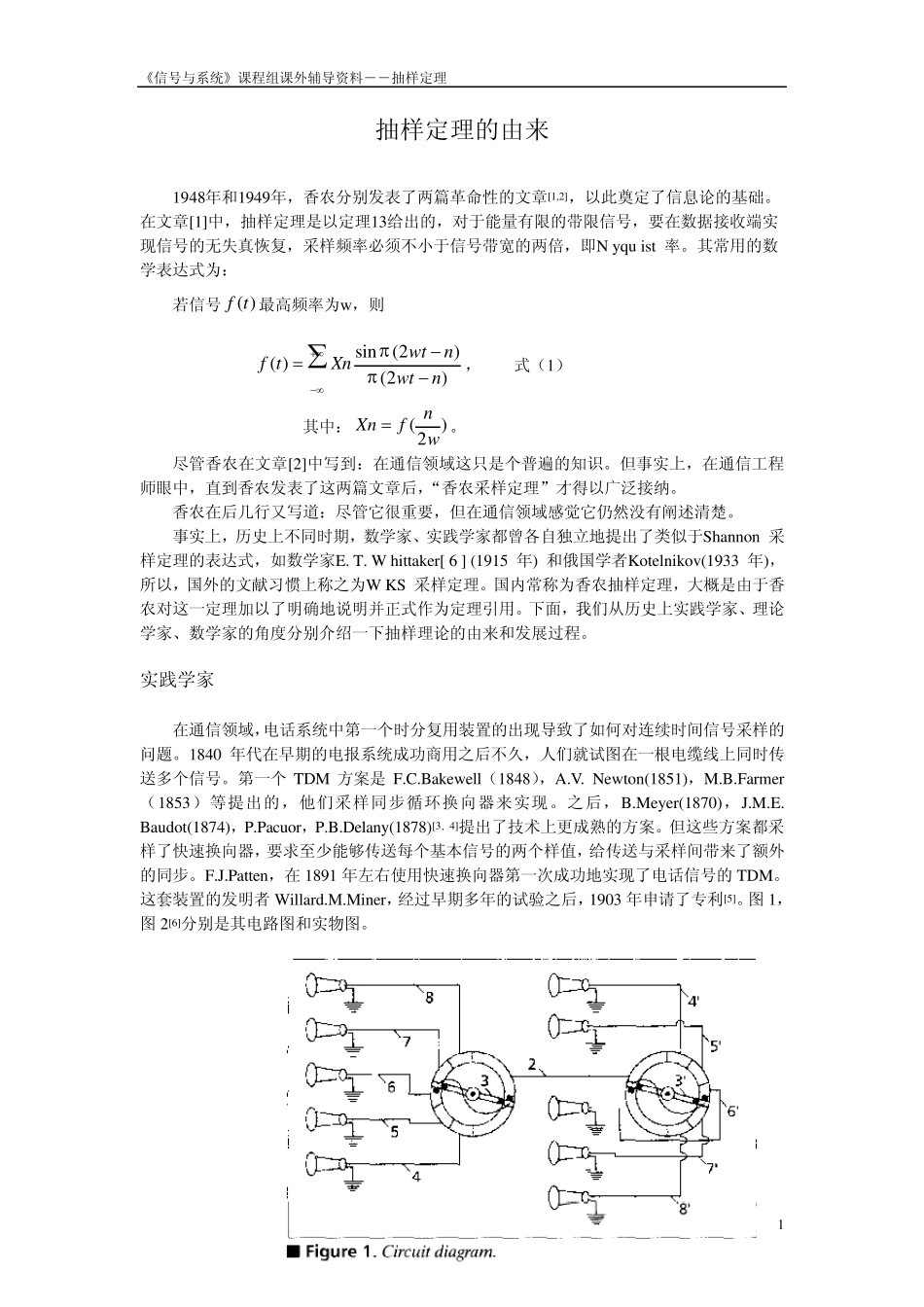

《信号与系统》课程组课外辅导资料――抽样定理 1 抽样定理的由来 1948年和1949年,香农分别发表了两篇革命性的文章[1,2],以此奠定了信息论的基础。在文章[1]中,抽样定理是以定理13给出的,对于能量有限的带限信号,要在数据接收端实现信号的无失真恢复,采样频率必须不小于信号带宽的两倍,即N yqu ist 率。其常用的数学表达式为: 若信号( )f t 最高频率为w,则 sin(2)( )(2)w tnf tXnw tn, 式(1) 其中:()2nXnfw。 尽管香农在文章[2]中写到:在通信领域这只是个普遍的知识。但事实上,在通信工程师眼中,直到香农发表了这两篇文章后,“香农采样定理”才得以广泛接纳。 香农在后几行又写道:尽管它很重要,但在通信领域感觉它仍然没有阐述清楚。 事实上,历史上不同时期,数学家、实践学家都曾各自独立地提出了类似于Shannon 采样定理的表达式,如数学家E. T. W hittaker[ 6 ] (1915 年) 和俄国学者Kotelnikov(1933 年),所以,国外的文献习惯上称之为W KS 采样定理。国内常称为香农抽样定理,大概是由于香农对这一定理加以了明确地说明并正式作为定理引用。下面,我们从历史上实践学家、理论学家、数学家的角度分别介绍一下抽样理论的由来和发展过程。 实践学家 在通信领域,电话系统中第一个时分复用装置的出现导致了如何对连续时间信号采样的问题。1840 年代在早期的电报系统成功商用之后不久,人们就试图在一根电缆线上同时传送多个信号。第一个 TDM 方案是 F.C.Bakewell(1848),A.V. Newton(1851),M.B.Farmer(1853)等提出的,他们采样同步循环换向器来实现。之后,B.Meyer(1870),J.M.E. Baudot(1874),P.Pacuor,P.B.Delany(1878)[3,4]提出了技术上更成熟的方案。但这些方案都采样了快速换向器,要求至少能够传送每个基本信号的两个样值,给传送与采样间带来了额外的同步。F.J.Patten,在 1891 年左右使用快速换向器第一次成功地实现了电话信号的 TDM。这套装置的发明者 Willard.M.Miner,经过早期多年的试验之后,1903 年申请了专利[5]。图 1,图 2[6]分别是其电路图和实物图。 《信号与系统》课程组课外辅导资料――抽样定理 2 Miner 通过试验还发现采样率越高,实现的效果越好。Miner 假设采样速率将和语音最高频率近似一致。事实上,Miner 的这套装置的截至频率刚超过 2kHz,这正好满足抽样定理的要求。 由于对抽样定理仍然没有理论上的证...