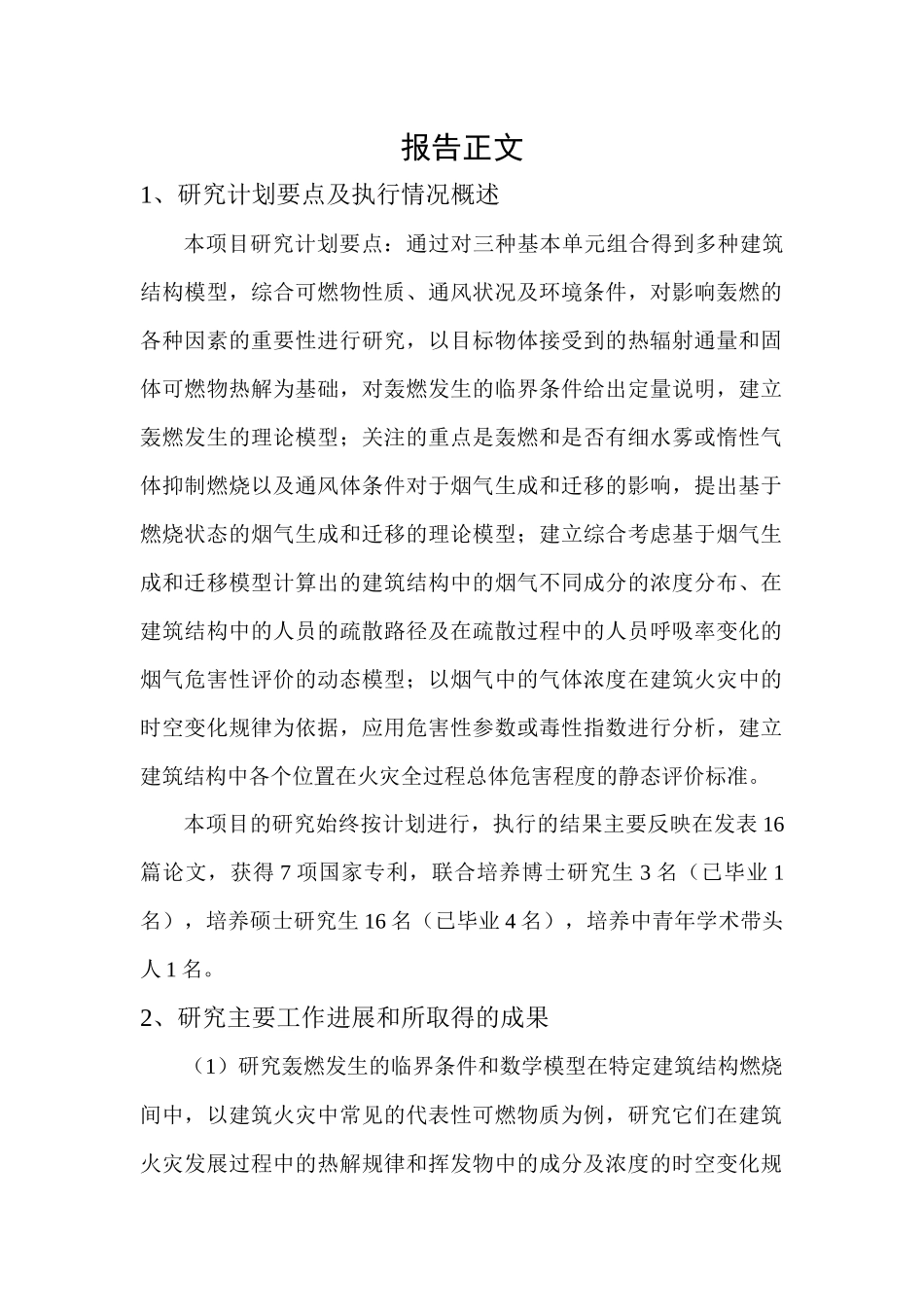

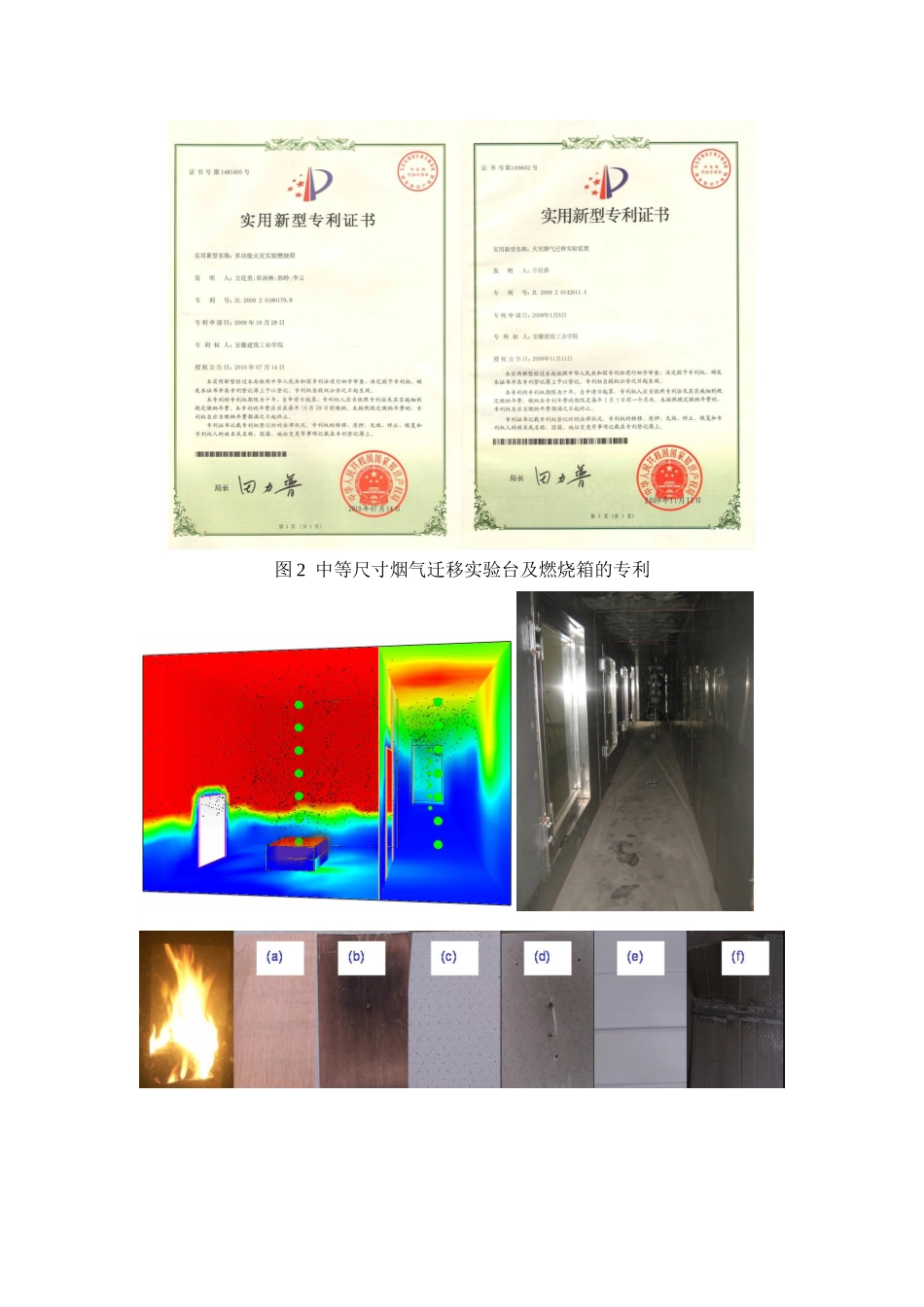

报告正文1、研究计划要点及执行情况概述本项目研究计划要点:通过对三种基本单元组合得到多种建筑结构模型,综合可燃物性质、通风状况及环境条件,对影响轰燃的各种因素的重要性进行研究,以目标物体接受到的热辐射通量和固体可燃物热解为基础,对轰燃发生的临界条件给出定量说明,建立轰燃发生的理论模型;关注的重点是轰燃和是否有细水雾或惰性气体抑制燃烧以及通风体条件对于烟气生成和迁移的影响,提出基于燃烧状态的烟气生成和迁移的理论模型;建立综合考虑基于烟气生成和迁移模型计算出的建筑结构中的烟气不同成分的浓度分布、在建筑结构中的人员的疏散路径及在疏散过程中的人员呼吸率变化的烟气危害性评价的动态模型;以烟气中的气体浓度在建筑火灾中的时空变化规律为依据,应用危害性参数或毒性指数进行分析,建立建筑结构中各个位置在火灾全过程总体危害程度的静态评价标准。本项目的研究始终按计划进行,执行的结果主要反映在发表16篇论文,获得7项国家专利,联合培养博士研究生3名(已毕业1名),培养硕士研究生16名(已毕业4名),培养中青年学术带头人1名。2、研究主要工作进展和所取得的成果(1)研究轰燃发生的临界条件和数学模型在特定建筑结构燃烧间中,以建筑火灾中常见的代表性可燃物质为例,研究它们在建筑火灾发展过程中的热解规律和挥发物中的成分及浓度的时空变化规律,以及室内氧气消耗和热环境的时空变化规律。通过理论分析和实验研究,建立上述诸规律相互作用条件下所决定的轰燃发生的临界条件和数学物理模型。以安徽建筑工业学院的中等尺寸烟气迁移实验台为基础,运用无量纲参数燃空比即GER分析了燃烧状态的不同阶段和烟气生成量及向远距离处迁移量之间的关系,提出了基于燃烧状态的烟气生成和迁移的理论模型;根据实验和理论数值模拟结果,发展和完善了轰燃发生的临界参数判断模型、烟气生成和迁移的预测模型以及烟气危害性评价的动态模型,建立综合考虑基于烟气生成和迁移模型计算出的建筑结构中的烟气不同成分的浓度分布和烟气危害评价的动态模型。图1中等尺寸烟气迁移实验台图2中等尺寸烟气迁移实验台及燃烧箱的专利-5000500100015002000250030003500400004080120160200240280320360400440coconcentration(ppm)time(s)%(noroofceiling)%(gypsumplasterboard)%(PVCceiling)%(plywoodceiling)-2000200400600800100012001400160018002000192021o2concentration(%)time(s)%(noroofceiling)%(gypsumplasterboard)%(PVCceiling)%(plywoodceiling)图3部分火灾燃烧实验数据组图研究了在特定建筑结构中,建筑火灾中常见的代表性可燃物在火灾发展过程中的热解规律及挥发物的成分、浓度随时间的变化规律,以及室内氧气消耗和热环境的时空变化规律。通过理论分析和实验研究,建立上述诸规律相互作用条件下所决定的轰燃发生的临界条件和数学物理模型;三合板吊顶,燃烧室中测得的CO2浓度明显高于其余的吊顶材料,没有吊顶材料,CO2的浓度峰值处于这几种附加吊顶材料之间的状况,但是,如果用峰宽时间来衡量的话,处于相对高浓度的时间来看,三合板反而最短,PVC和矿棉板的情况相对较长,无附加吊顶材料的情况处于之间。对于木材无引火源辐射着火的着火临界热流(˙qcrit−auto}}}{¿¿¿),在考虑到样件尺寸、密度、纹理方向、湿度及外加对流等各种因素的影响下,之前研究结果所给出的范围在25-46kW/m2,其中此前实验的辐射距离基本都在100mm之内(即锥形量热计一类小尺寸实验台)。然而,在更大尺度的热辐射模拟实验中,我们发现了一个有趣的实验现象:木材实验样件在辐射距离400mm处受热在入射热流˙qin}}}{¿¿¿=50kW/m2下并没有很快地着火,在长达5分钟的时间内都处于一个无焰炽热燃烧(glowingcombustion)的状态。而在锥形量热计下,相同的实验样件在入射热流˙qin}}}{¿¿¿=50kW/m2下的着火在1分钟以内即发生。显然由于辐射距离的改变,造成了在固体可燃物表面接受相同大小入射热流时的无引火源辐射着火特性的差异。我们通过精细的实验设计,基于可燃热解挥发份浓度稀释特性和气相温度场分布特性,对不同辐射距离下无引火源着火结果的差异进行了成功的分...