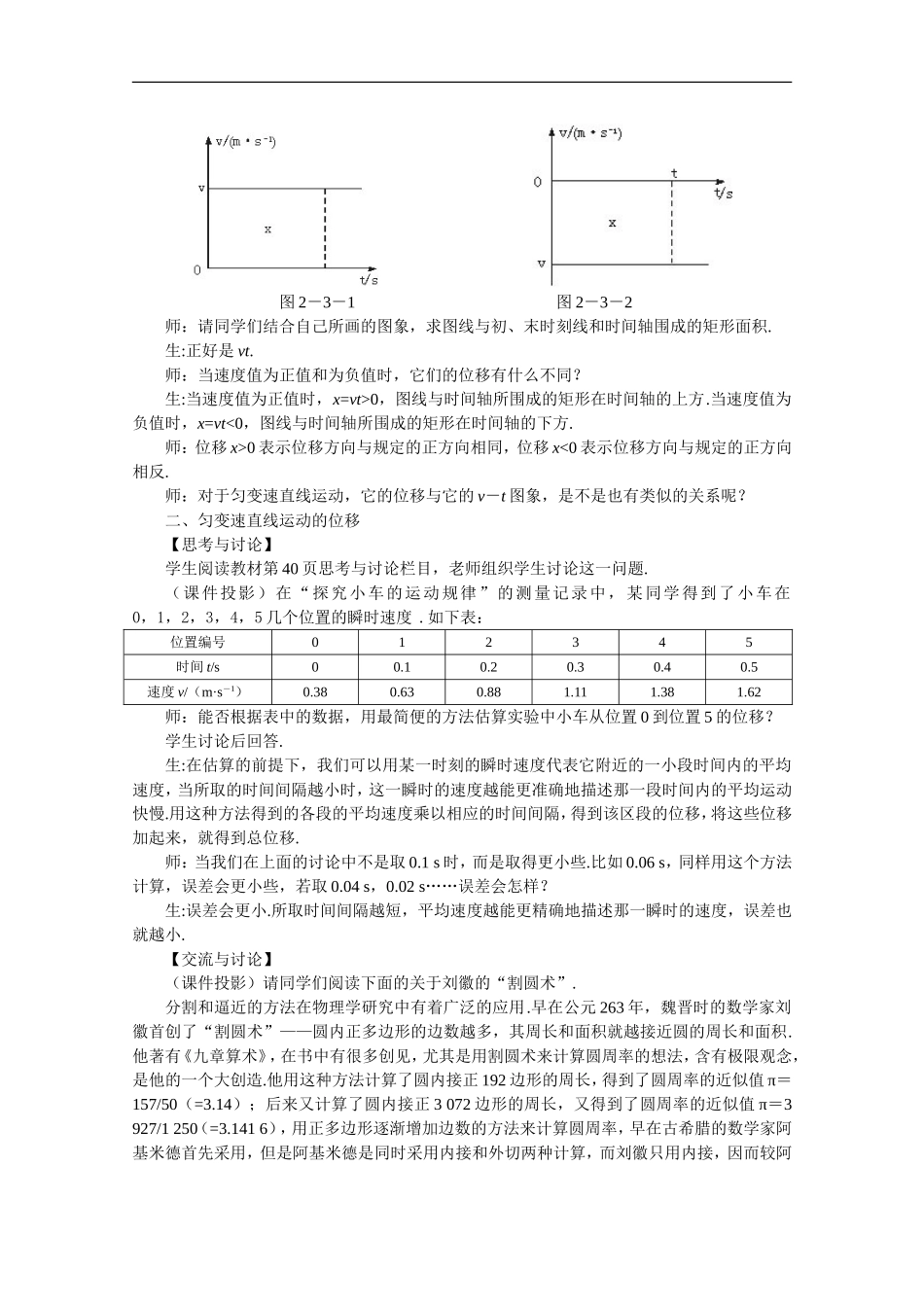

8 匀变速直线运动的位移与时间的关系从容说课 本节课的主体过程是引导同学们用极限思想得出 v-t 图线下面四边形的面积代表匀变速直线运动的位移,导出位移公式 x=v0t+ 21 at2.这种思想方法曾在上一章介绍瞬时速度和瞬时加速度的时候用到过,在这里又一次采用了这种极限的思想.高中物理引入极限思想的出发点在于让学生了解这种常用的科学思维方法,而不苛求学生会计算极限.这一点教师要好好把握.教材课文从最简单的匀速直线运动的位移与时间的关系入手,得出位移公式 x=vt.然后从匀速直线运动的速度—时间图象说明 v-t 图线下面矩形的面积代表匀速直线运动的位移.接着利用实验探究中所得到的一条纸带上时间与速度的记录,让学生思考与讨论如何求出小车的位移?进一步利用教材思考与讨论栏目提供的每隔 0.1 s 测得小车速度的数据,或学生自己在第一节实验中测得的数据,教师可让学生思考与讨论.要鼓励学生积极思考,充分表达自己的想法.学生会提出各种想法、问题,教师不要随便肯定或否定,可启发、引导学生具体、深入地分析,肯定学生正确的想法,弄清楚错误的原因.教师可明确指出:Δt 越小,对位移的估算就越精确,这种想法看起来很烦琐,但能引导我们走上正确的道路,得到正确的结论.教材详细分析了 Δt越小,位移估算的过程,可让学生阅读、议论.教师明确总结:v-t 图线下四边形的面积等于匀加速直线运动的小车的位移.由此导出位移公式 x=v0t+ 21 at2.教材在处理得出位移公式的过程方法上与以往有很大的不同.以往的做法是:通过匀变速直线运动的速度是均匀改变的,它在时间 t 内的平均速度 v ,就等于时间 t 内的初速度 v0和末速度 v 的平均值,即 v =20vv ,把它代入 x= v t 中,得到 x= v t=20vv t,其中 v=v0+at,代入后得到x=v0t+ 21 at2.尽管这种方式也是一种处理方法,但是物理思想和科学思维方法等方面的教育价值不同.老师们要充分挖掘发挥教材改革的这一思想,不要回到原来的老教法、老路子上去.教材在得出位移公式后,紧接着以一典型的实例来训练这一公式的应用.注意在例题教学过程中要充分发挥学生的主体参与意识,让学生自己审题,用自己的语言讲清楚题目所描述的物理过程,用形象化的物理过程示意图来展示自己读题后所获取的信息,使题目所描述的物理情景在头脑中更加清晰、明确.切忌草草读题后乱套公式.例题后还告诉学生一种方法,就是解题过程中一般应先用字母代表物理量进行运...