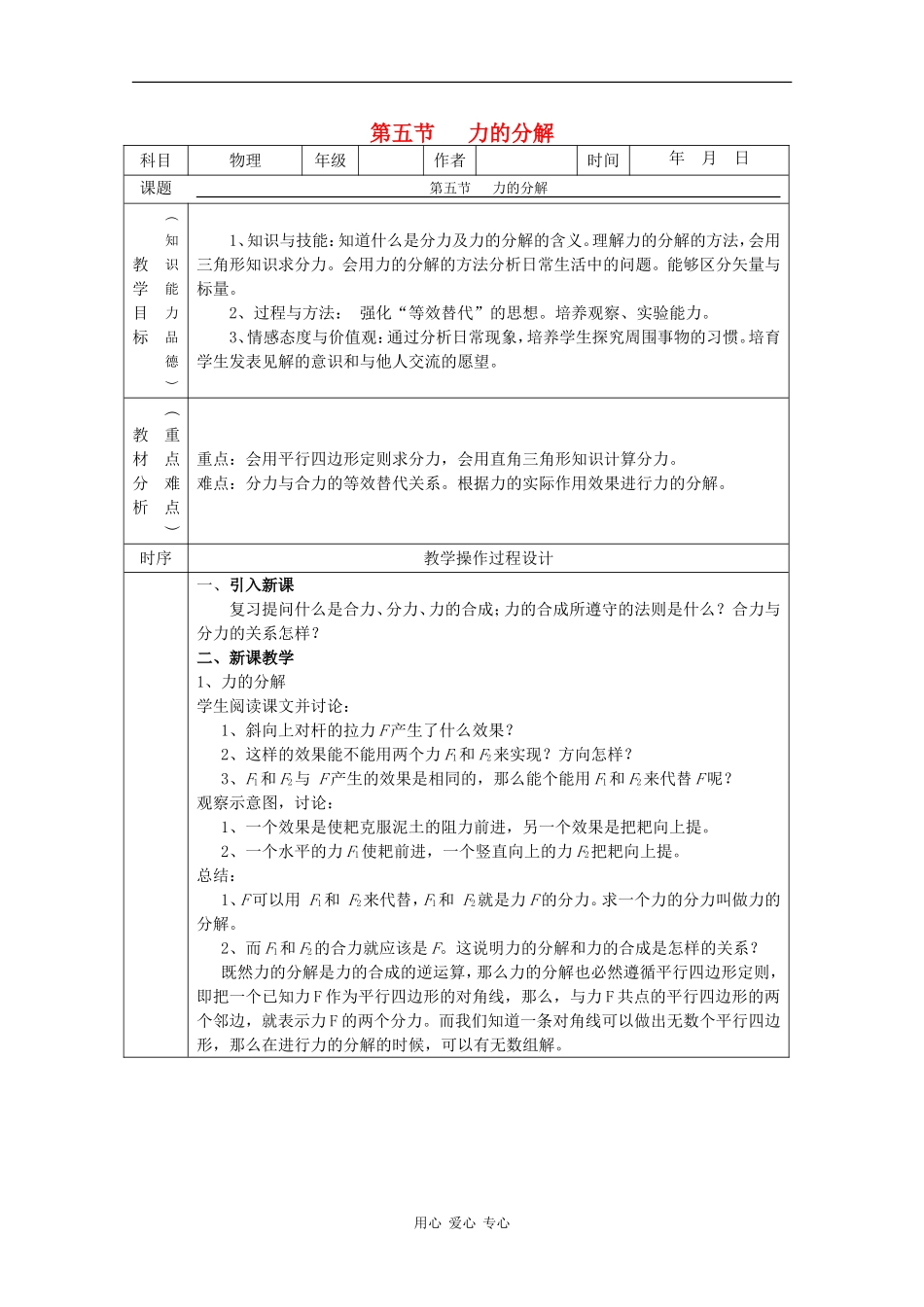

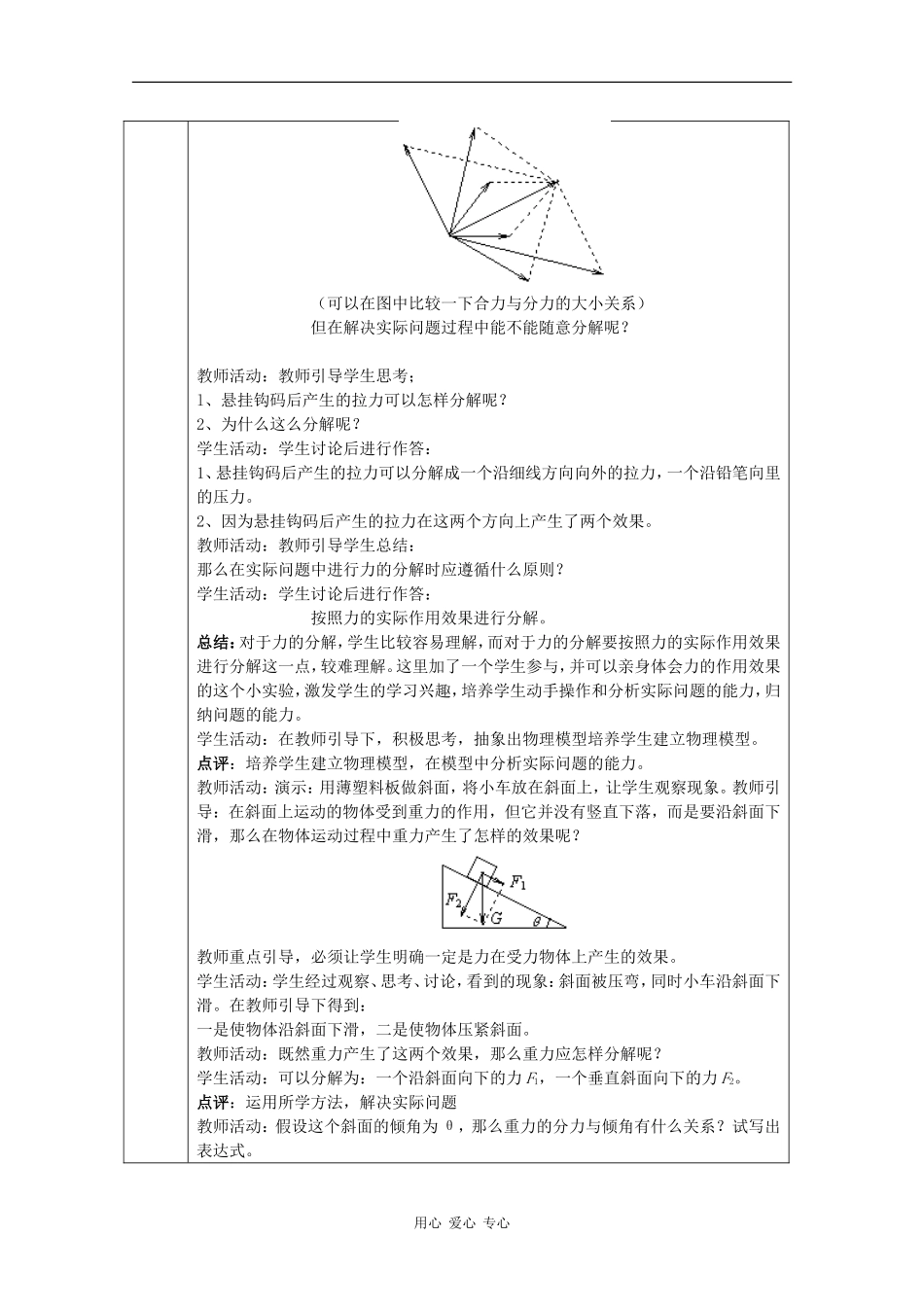

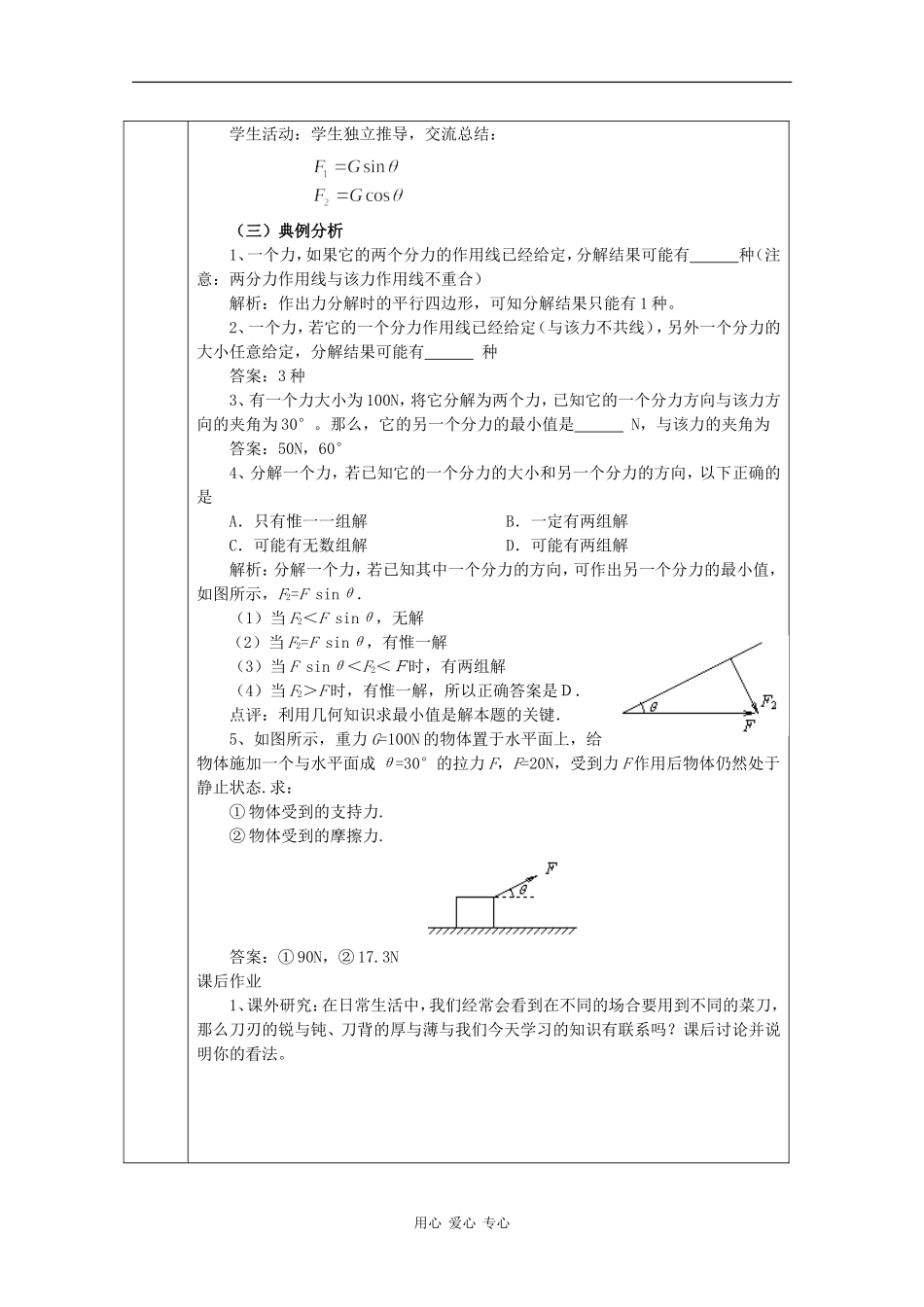

第五节 力的分解科目物理年级作者时间年 月 日课题第五节 力的分解教学目标︵知识能力品德︶1、知识与技能:知道什么是分力及力的分解的含义。理解力的分解的方法,会用三角形知识求分力。会用力的分解的方法分析日常生活中的问题。能够区分矢量与标量。2、过程与方法: 强化“等效替代”的思想。培养观察、实验能力。3、情感态度与价值观:通过分析日常现象,培养学生探究周围事物的习惯。培育学生发表见解的意识和与他人交流的愿望。教材分析︵重点难点︶重点:会用平行四边形定则求分力,会用直角三角形知识计算分力。难点:分力与合力的等效替代关系。根据力的实际作用效果进行力的分解。时序教学操作过程设计一、引入新课复习提问什么是合力、分力、力的合成;力的合成所遵守的法则是什么?合力与分力的关系怎样?二、新课教学1、力的分解学生阅读课文并讨论:1、斜向上对杆的拉力 F 产生了什么效果?2、这样的效果能不能用两个力 F1和 F2来实现?方向怎样?3、F1和 F2与 F 产生的效果是相同的,那么能个能用 F1和 F2来代替 F 呢?观察示意图,讨论:1、一个效果是使耙克服泥土的阻力前进,另一个效果是把耙向上提。2、一个水平的力 F1使耙前进,一个竖直向上的力 F2把耙向上提。总结:1、F 可以用 F1和 F2来代替,F1和 F2就是力 F 的分力。求一个力的分力叫做力的分解。2、而 F1和 F2的合力就应该是 F。这说明力的分解和力的合成是怎样的关系?既然力的分解是力的合成的逆运算,那么力的分解也必然遵循平行四边形定则,即把一个已知力 F 作为平行四边形的对角线,那么,与力 F 共点的平行四边形的两个邻边,就表示力 F 的两个分力。而我们知道一条对角线可以做出无数个平行四边形,那么在进行力的分解的时候,可以有无数组解。用心 爱心 专心(可以在图中比较一下合力与分力的大小关系)但在解决实际问题过程中能不能随意分解呢?教师活动:教师引导学生思考;l、悬挂钩码后产生的拉力可以怎样分解呢?2、为什么这么分解呢?学生活动:学生讨论后进行作答:1、悬挂钩码后产生的拉力可以分解成一个沿细线方向向外的拉力,一个沿铅笔向里的压力。2、因为悬挂钩码后产生的拉力在这两个方向上产生了两个效果。教师活动:教师引导学生总结:那么在实际问题中进行力的分解时应遵循什么原则?学生活动:学生讨论后进行作答:按照力的实际作用效果进行分解。总结:对于力的分解,学生比较容易理解,而对于力的分...